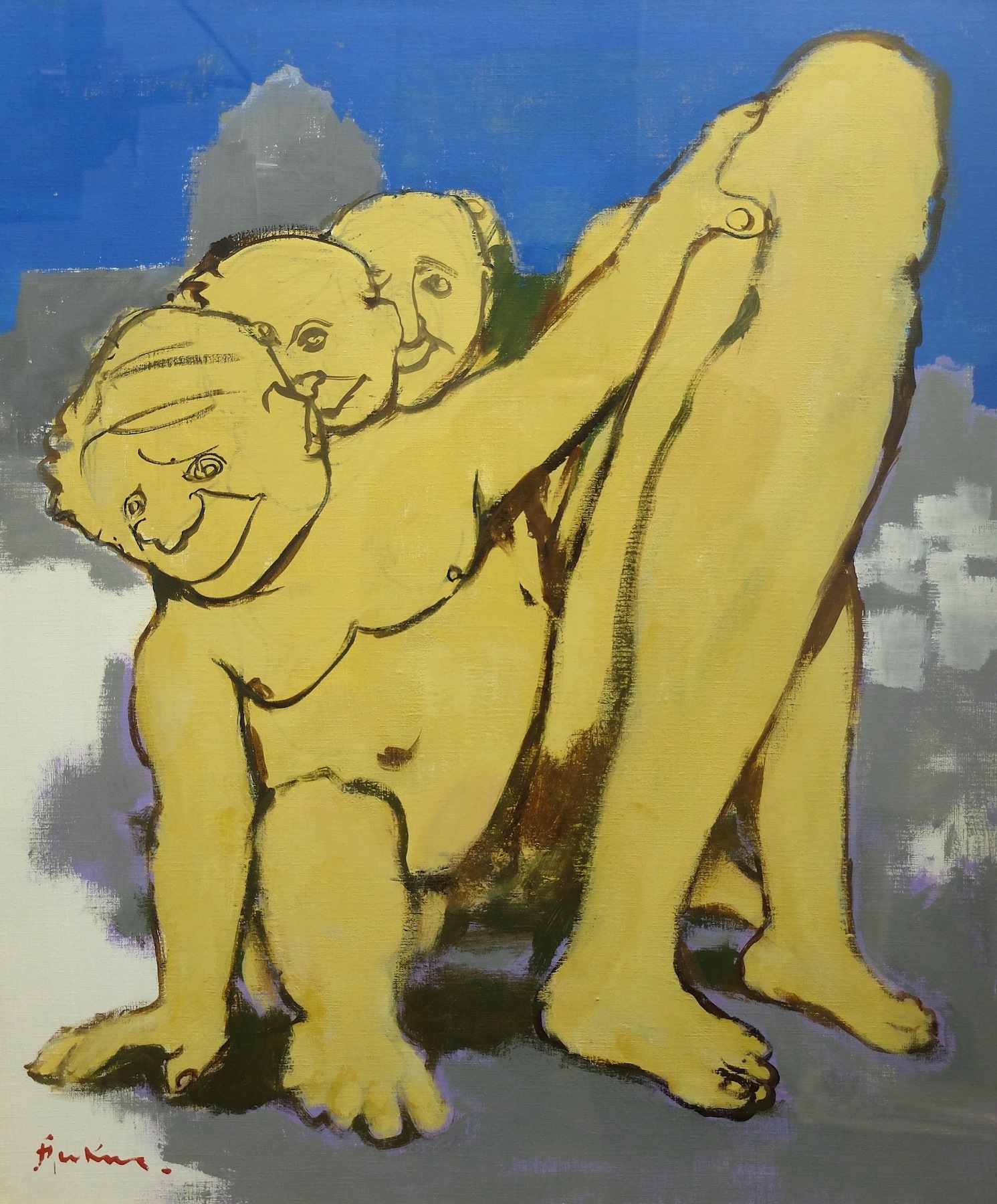

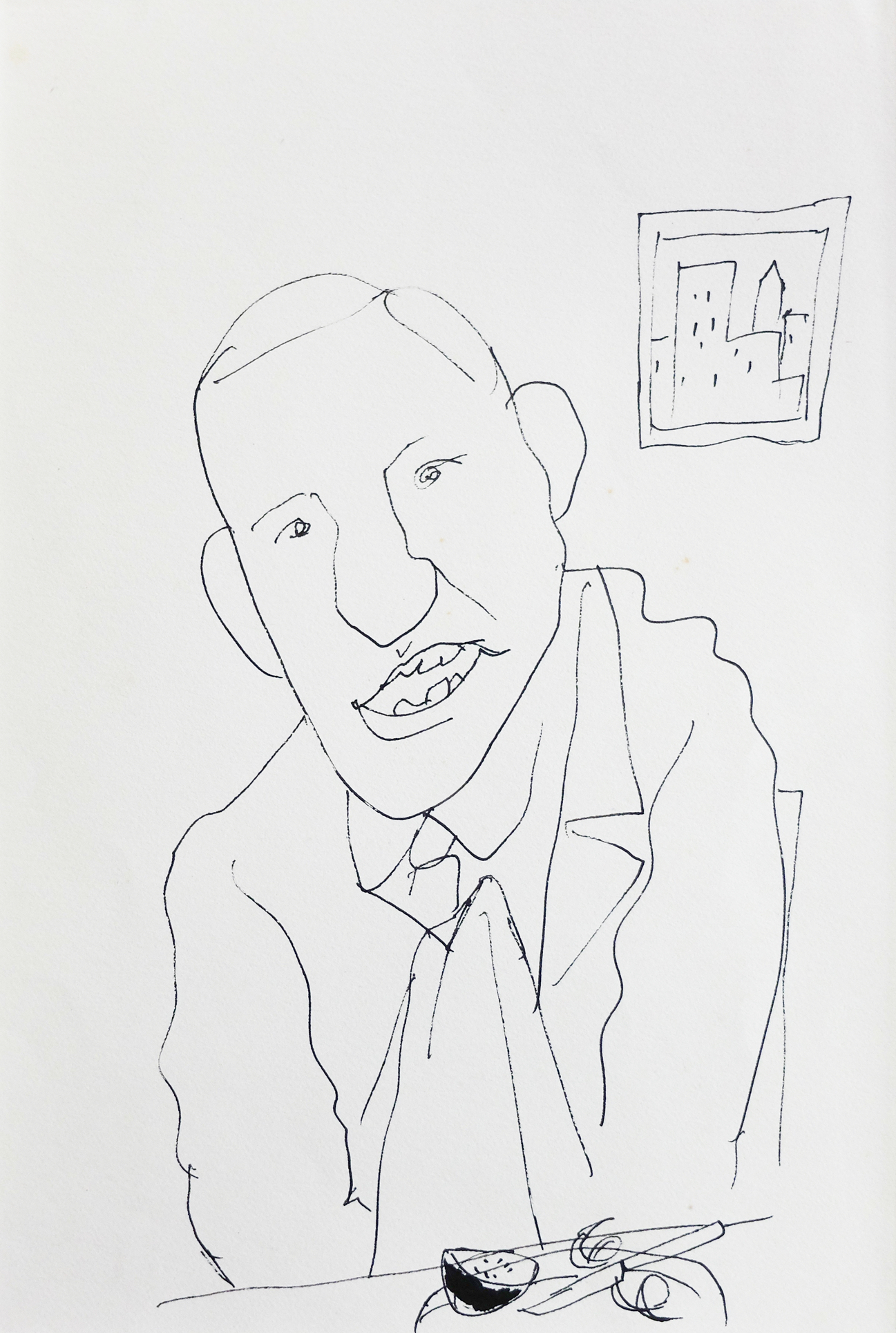

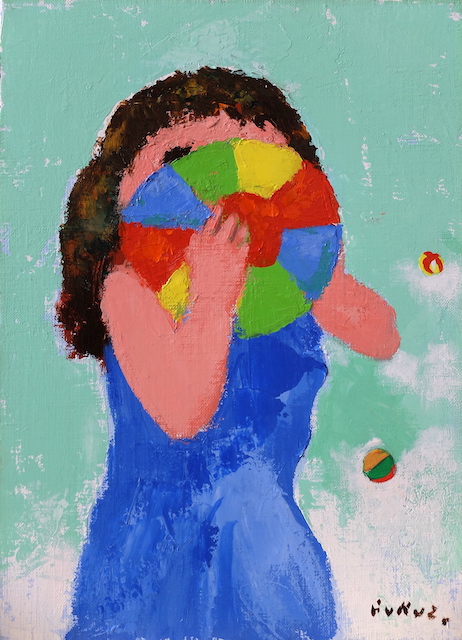

福沢一郎記念館では、2014年から継続している「福沢一郎賞」歴代受賞者の方々のための企画「PROJECT dnF」を拡張する試みとして、昨年から「PROJECT dnF+」をはじめました。 これは、福沢一郎にゆかりのある方、福沢の制作とひびきあう独自の試みをおこなっている方など、当館で意義ある展覧会を開催してくださる方に、当館を展覧会場としてご提供するものです。

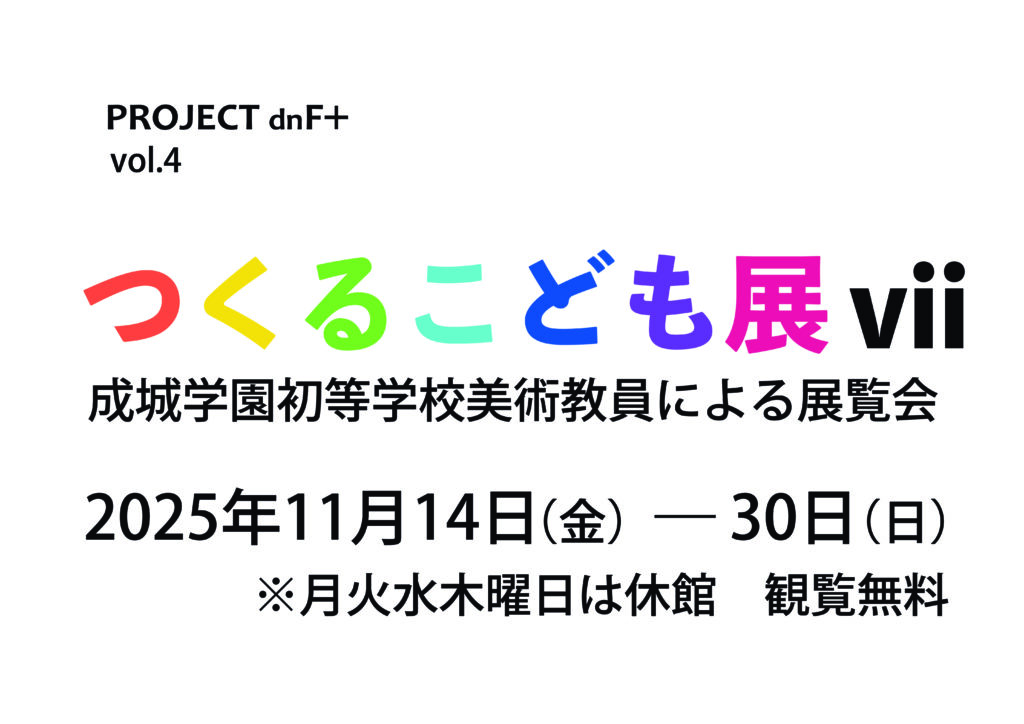

今回は、福沢一郎とその家族にゆかりのある成城学園初等学校の、美術教員4人による展覧会をおこないます。

福沢一郎の妻一枝は、成城学園で英語の教師をつとめていました。その縁で長男一也は幼稚園から高校まで成城学園に通っていました。現在も、福沢家と学園の縁は続いています。

成城学園初等学校の美術教育は、「図工」のひとくくりではなく、絵、彫塑、工芸の3分野を独立した教科としておこなっているところに大きな特色があります。専門性の高い教員が各教科を担当し、それぞれの表現から得られる感受性や、子供たちの興味・関心を伸ばしていくことを目指しているといいます。

今回の展覧会は、この3分野を担当する4人の教員によるグループ展です。日々子供たちと向き合いながら、各々が取り組んできた造形表現の豊かさを、堪能していただければ幸いです。 この機会にぜひご覧ください。

◎展覧会会期: 2025年11月14日(木)-30日(日)

◎休館日:月・火・水・木曜日

◎開館時間 14:00 – 19:00(23日は16:00まで)

◎観覧無料

◎作家略歴

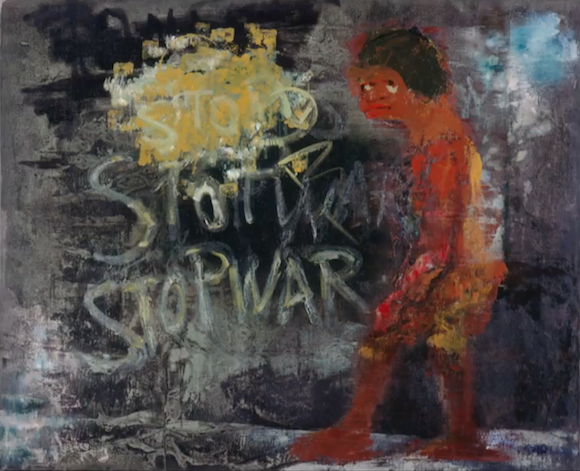

秋山朋也 AKIYAMA Tomoya

1978 福島県浜通り生まれ

2002 多摩美術大学油画科卒業

2005 成城学園初等学校 着任

グループ展

2015 「たまたま展」 大森 パロスギャラリー

2021 「タマタマ展」 大森 パロスギャラリー

2016~2019 つくるこども展 成城さくらさくギャラリー/東京

2022 アート6人展 和 ギャラリー絵夢/東京

2023 つくるこども展 福沢一郎記念館

受賞歴

2002年 第56回福島県総合美術展覧会

福島県美術賞 受賞「流木」

—

粟津 謙吾 Awazu Kengo

1979 フィリピンに生まれる

2002 大阪芸術大学大学院 芸術制作研究科 修了

2010-2017 桐蔭学園小学部にて勤務

2018 成城学園初等学校 着任

個展

2006 個展 番画廊/大阪

2007 個展/森から杜へ 番画廊/大阪

グループ展 その他

2004 石のアートフェスティバル 福島県須賀川市

2005 BEYOND THE BORDER 茶屋町画廊/大阪

2006 thing matter time2006 信濃橋画廊/大阪

2007 浪速アラモード ギャラリーES/東京

2008 宮ノ前24展 MSギャラリー/和歌山

GEISAI 11 東京ビッグサイト/東京

2013~2018 造組展 澁谷画廊/東京

2018~2019 つくるこども展 成城さくらさくギャラリー/東京

2022 アート6人展 和 ギャラリー絵夢/東京

2023 つくるこども展 福沢一郎記念館

その他グループ展多数

—

シオノマサキ(塩野雅樹)SHIONO Masaki

1952 東京都青梅市生まれ

1975 多摩美術大学絵画科卒

個展

1976、1978,1980、1982、1984,1986,1989,1991,1993,みゆき画廊

1995 銀座Gアートギャラリー

1995 GALERIARASEN国立

1997 銀座Gアートギャラリー

2000 GALERIARASEN国立

2001 GALERIARASEN国立

2009 KCCギャラリー

2023 西武池袋本店

2024 西武池袋本店

グループ展

1975 椿近代画廊

1980 コラージュ展 大阪プチフォルム画廊

1985 気配展 新宿文化センター

1993 気配展 銀座清月堂ギャラリー

1996 ラセン展 GARERIARASEN国立

紙の作家展 GALERIARASEN国立

三人展 ギャラリー銀座アレー

1997 ミューズ新春美術展 所沢文化センター

97展 GALERIARASEN国立

あれから52年展 ボッパルトホール青梅

1998 GALERIARASEN SERECT98

多摩平和いのち展 ボッパルトホール青梅

1999 GALERIARASEN SERECT’99

多摩平和いのち展 ボッパルトホール青梅

2000 GALERIARASEN SERECT2000

多摩平和いのち展 ボッパルトホール青梅

今日的日本の紙木土展 オーストラリア Cairns Regional Gallery

2001 ALERIARASEN SERECT2001

2008 記憶展 さくらギャラリー

チャリティーグリーティングカード展 みゆき画廊

2015 たまたま展 PAROS GALLERY大森

2016 みゆき画廊50周年記念展

カレンダー展 銀座うしお画廊

つくるこども展 成城さくらさくギャラリー

2017 つくるこども展 成城さくらさくギャラリー

カレンダー展 銀座うしお画廊

2018 つくるこども展 成城さくらさくギャラリー

カレンダー展 銀座うしお画廊

2019-2022 あなたのためのカレンダー展 銀座うしお画廊

2022 アート6人展 和 ギャラリー絵夢新宿

2023 つくるこども展 福沢一郎記念館

2024 PLAY GROUND GYOH ART EXHIBITION アート喫茶フライ中目黒

—

橋本正裕 HANSHIMOTO Masahiro

1986 東京都墨田区向島生まれ

2005 東京都立工芸高等学校 卒業

2010 多摩美術大学彫刻学科 卒業

2010 神奈川県立弥栄高等学校 美術授業補佐(〜2012,3)

2012 多摩美術大学大学院 修了

2012 成城学園中学校 着任

一般財団法人 東京私立中学校高等学校協会運営役員(2013〜2015)

2015 成城学園初等学校 着任

向島二丁目睦町会 青年部(2003,3〜現在)

造形教育センター 事業部長(2016,10〜2022.8)

2023 造形教育センター 研究次長(2023,9〜現在に至る)

教育活動

・世田谷区立保育園 講演会「こどもの心を開放する表現活動」

・『誰でもできる!オンライン学級の作り方』(東洋館出版 共著)

・東京初等学校協会メディア部会 講演「図工におけるICT活用の可能性」

・母親アップデートコミュニティ 講演「子どもの作品の見方・向き合い方」

・東京初等学校協会図工部会 講演「図工のおけるICT活用の模索」

・ポケットミーティング 講演「こどもの表現~三つの領域を豊かに往還する子どもの姿から~」(美育文化)

他多数…

制作活動

2008 「サイトウシンゴタカハシマコトハシモトマサヒロ彫刻展」 神保町 ギャラリーアミュレット

「gardens展 多摩美術大学イイオ食堂ギャラリー

劇団パパ・タラフマラ 「新・シンデレラ」小道具制作

2010 川崎市立子ども夢パーク 噴水オブジェ制作

在日ファンク プロモーションビデオ制作

「via art 2010展」入選 銀座シンワアートギャラリー

2011 「鬼の居ぬ間に洗濯展」 多摩美術大学彫刻ギャラリー

2015 「たまたま展」 大森 パロスギャラリー

2016 「つくるこども展」 成城さくらさくギャラリー

2017 「つくるこども展ⅱ」 成城さくらさくギャラリー

2018 「つくるこども展ⅲ」 成城さくらさくギャラリー

2019 「つくるこども展ⅳ」 成城さくらさくギャラリー

2023 「つくるこども展v」 福沢一郎記念館