このたび、福沢一郎記念館(世田谷)では、展覧会「シュルレアリスム100年記念特別企画 福沢一郎にとってシュルレアリスムとは何だったのか」を開催いたします。

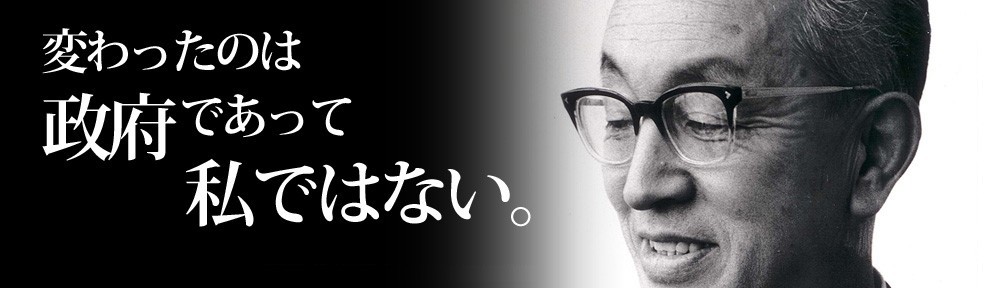

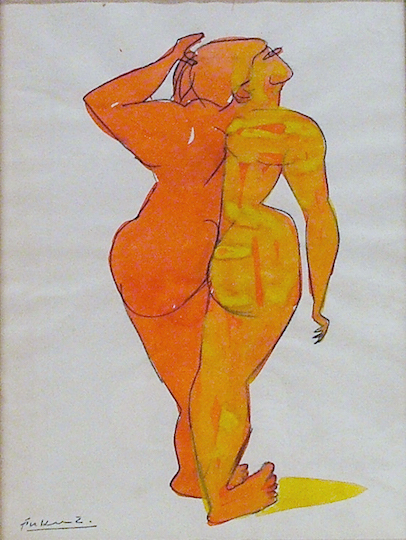

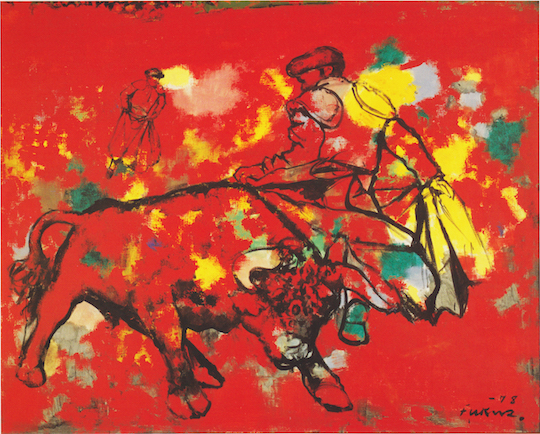

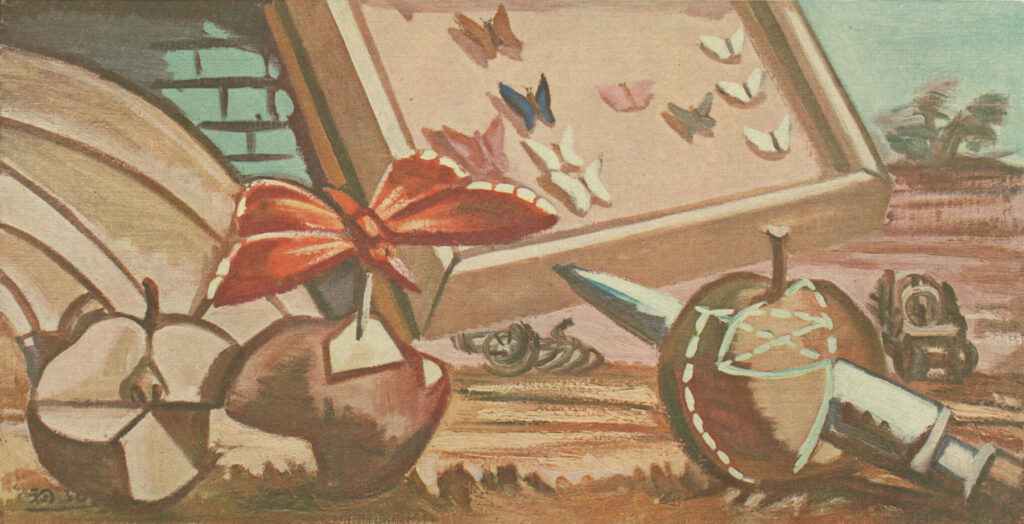

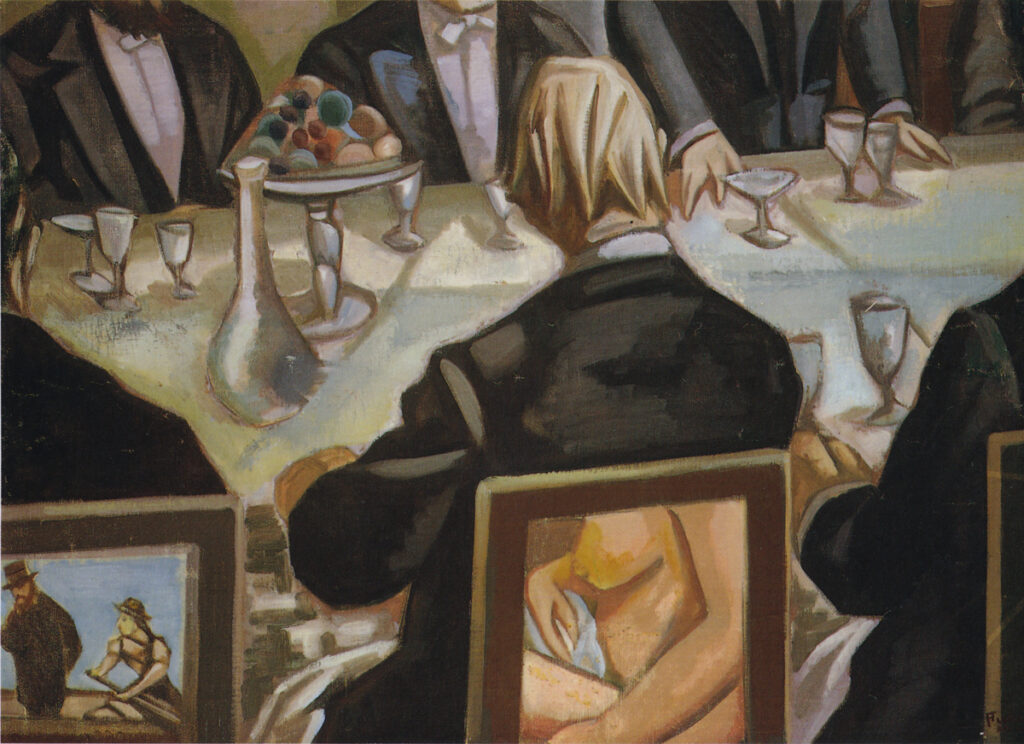

福沢一郎は、「日本における本格的なシュルレアリスム絵画の紹介者」と評されてきました。もちろん、彼が昭和初期の前衛絵画、特にシュルレアリスム絵画の展開にたいへん重要な役割を果たしたことは事実で、その足跡は無視できないものです。

しかし、彼はシュルレアリスムというフランス発の芸術思想、そしてそれに共鳴した芸術家たちの運動を、そのまま日本に移入しようとしたわけではなく、またその思想や運動に全面的に共感していたわけではありません。

では、彼にとってシュルレアリスムとはいったい何だったのでしょう? 単なる一過性の現象にすぎなかったのでしょうか? あるいは、それ以上の重要な意味をもって、彼の画業に影響をあたえ続けたのでしょうか? そして、福沢にとっての「シュルレアリスム」理解とそれに基づく制作や論評は、同時代の美術の動向にどのように作用したのでしょう?

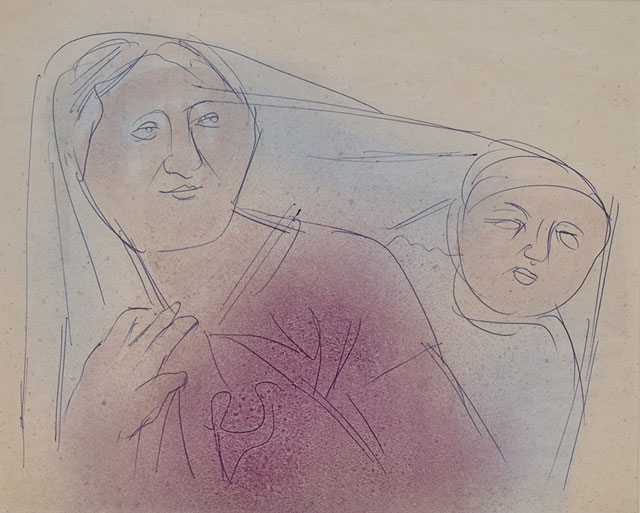

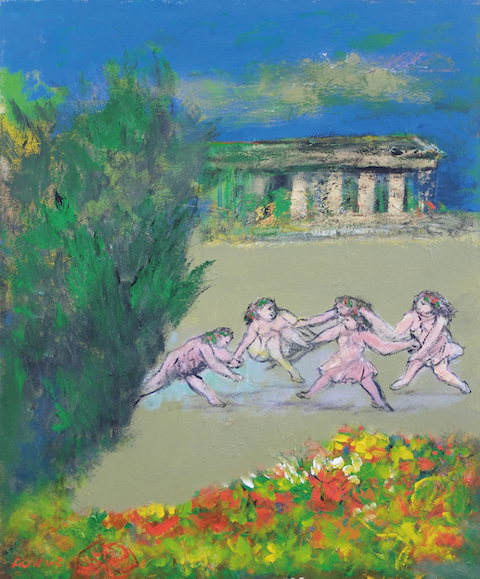

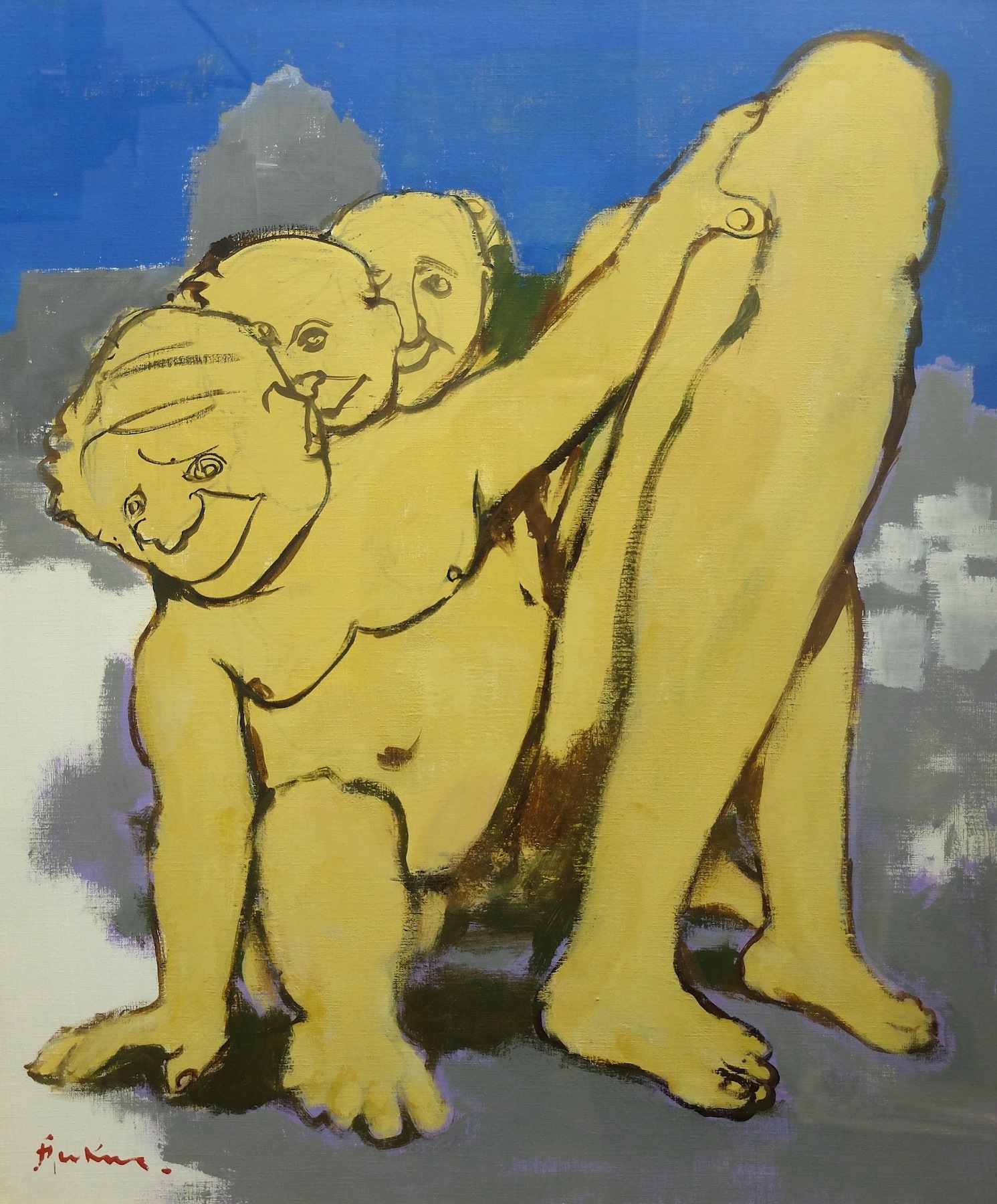

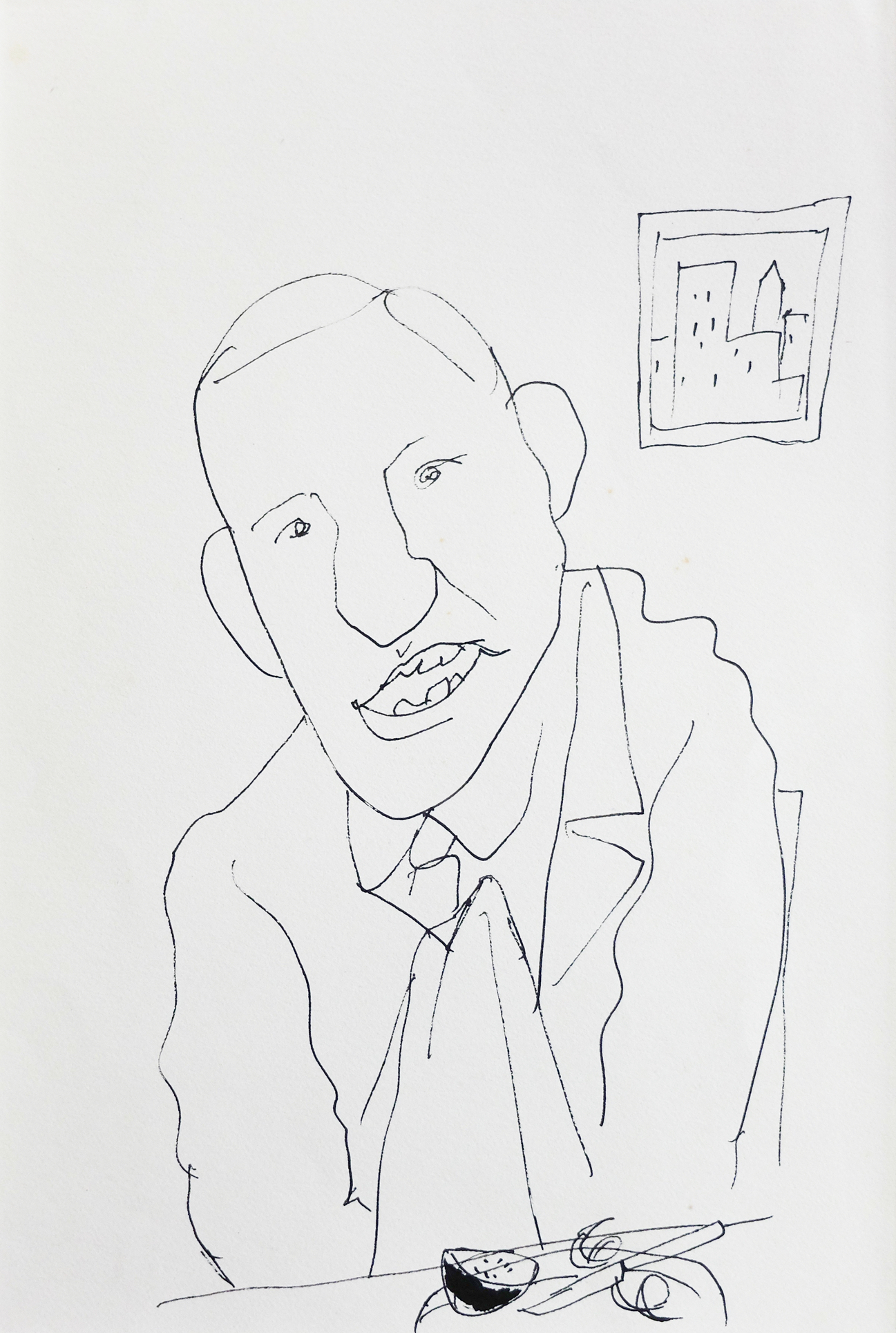

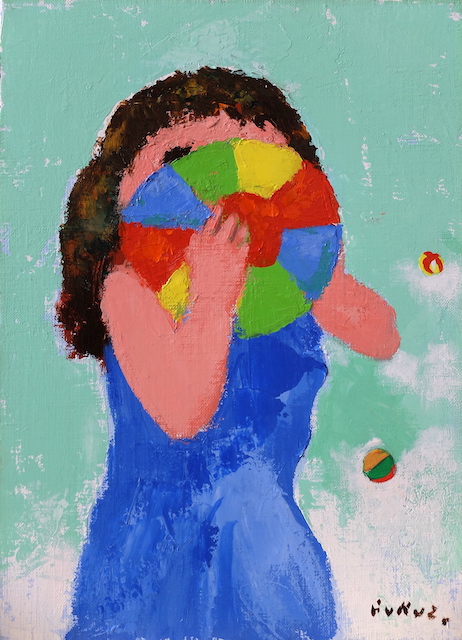

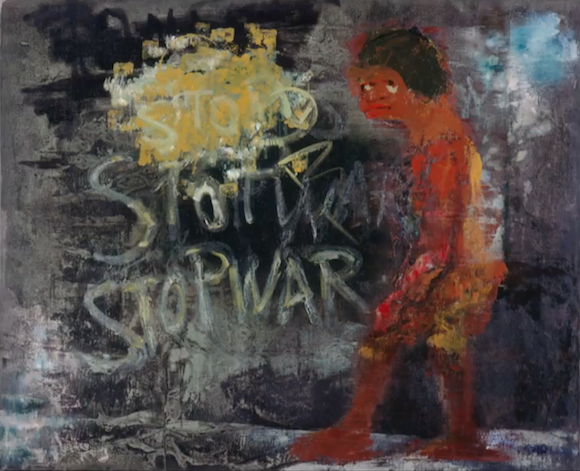

この展覧会は、福沢一郎のいわゆる「シュルレアリスム絵画」を展示するほか、日本のアートシーンに衝撃をあたえた「第1回独立美術協会展」の出品作の複製パネルや、未公開の福沢旧蔵文献資料などを展示し、彼の考える「シュルレアリスム」、彼が「シュルレアリスム絵画」で実現したかったこと、そしてそれらの意味・意義をさぐるささやかな試みです。

会 期:2024年5月9日(木)―6月8日(土)の

木・金・土曜日 13:00 -17:00(入館は16:30まで)

※ 5月25日(土)は講演会を聴講される方のみの観覧となります

観覧料:300円

※講演会開催のお知らせ

「シュルレアリスムと福沢と日本の前衛」

全国3会場を巡回している展覧会「シュルレアリスムと日本」の企画者であり、日本のシュルレアリスム絵画の先駆的研究者のひとり、三重県立美術館館長の 速水豊氏 をお招きし、日本の前衛絵画の展開について、独自の視点でお話いただきます。

日時:2024年5月25日(土)14:00-15:30

講師:速水 豊 氏(三重県立美術館 館長)

会費:1,000円(観覧料込)

定員:先着30名様(定員になり次第締め切ります)

お申込はGoogleフォームにて承ります(5/9より)。

【5/13】定員に達しましたため、受け付けを終了いたしました。

たくさんのお申込ありがとうございました。