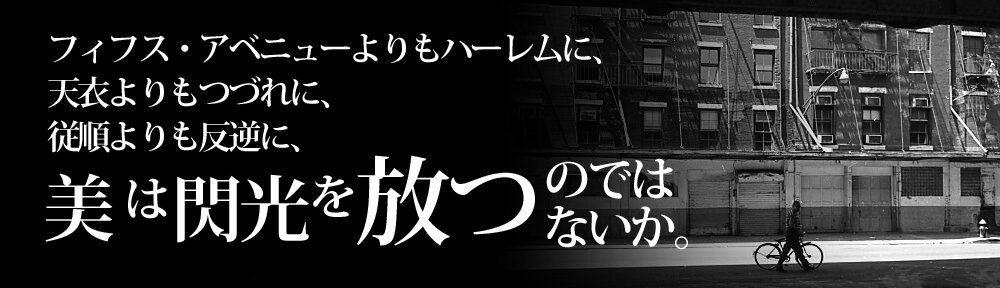

照沼敦朗 インタビュー

2015年6月4日(木)

ききて:伊藤佳之(福沢一郎記念館非常勤嘱託)

ーーーーーーー

照沼敦朗(てるぬま・あつろう)

1983年生まれ。2006年、鑓水美術館(多摩美術大学内)にて初個展。学生時代から映像作品を制作。2007年、多摩美術大学絵画学科油画専攻卒業、福沢一郎賞受賞。同年就職するが翌年退職、作家活動を専らにする。映像と平面・立体作品を融合させたインスタレーションで注目を集める。2010年、アキバタマビ21プレオープン展「A NEW NORMAL」に出品。2011年、「第14回岡本太郎現代美術賞」展に出品、インスタレーション《見えるか?》が特別賞を受賞。同年Gallery Jin Projectにて個展「想定外見聞録」開催。2012年「黄金町バザール2012」に参加。以後個展、グループ展、アート・イン・レジデンスなどで活躍。

1 アトリエを宇宙に

—- 福沢一郎記念館での新たな試み「PROJECT dnF」の第1回に、照沼敦朗さんが個展を開いてくださいました。展示してみて、手応えはいかがですか。

照沼 けっこういいんじゃないですか。僕は映像とまわりの風景が溶け込むようなインスタレーションを目指して制作していて、今までで一番やりきった感があります。

—- 正直なはなし、福沢一郎賞受賞者のかたの展示を当館で…と呼びかけて、ここまで反応の早い方がいるとは思いませんでした。確かtwitterでメッセージをくださったんですよね。この時期に、ここで!と思ったのはなぜですか。

照沼 いや、たまたま展示がなかったから…まあ僕は何にでも食いつくんで。

—- そうですか? 新宿眼科画廊で昨年の12月に個展(1)があって…。

照沼 ああ、そうですね。そのあと1月に「ごった煮展」(2)があって、取手のレジデンスが2月(3)にあって、その展示を取手でやって(4)、こんどは黄金町で巡回展(5)みたいなかたちでやって。

—- けっこう忙しかったじゃないですか。よくやってくれたなと私などは思うのですが。

照沼 だから、今回は平面は絶対に無理だと思って、まだやっていないから映像主体の展示をやろうという気持ちだったんです。

—- なるほど。今回は3つの映像を主にして、平面は《Toride》の背景になった布の作品だけにして、あとは会場にちりばめられたオブジェとドローイングのみと。現在(展覧会会期中:2015年6月4日)も各所で増殖中ですが。

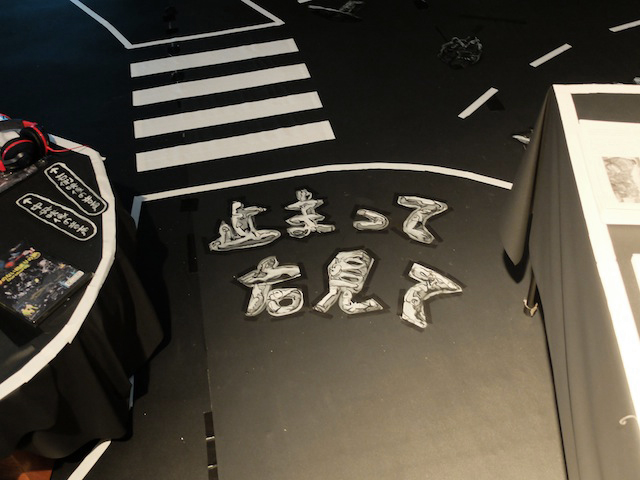

照沼 増えてますねえ。今キッチンの上に描いてます。なんだか、あそこは野球場のスコアボードみたいに見えるので、そこを埋めようと思って(図1)。

—- 埋める気満々ですね。そもそもこういうギャラリー然としてない空間での展示は初めてじゃないですか。

照沼 いや、黄金町バザールのとき(6)は、僕だけホワイトキューブじゃないところでした。僕の展示会場は確か以前は食堂で、ちょっと広くて、木の梁が出ていて。いちおう白くは塗ってあったんですけどね、けっこうかたちが複雑で。そしてそれを窓閉じたり真っ暗にしたり、いろいろやりました。

—- ここに初めていらっしゃった時、つまり展示をやりたいといって来てくださった時、展示のアイデアはすでにあったんですか?

照沼 さっき言ったように、いちおう映像を主にした展示にする予定はあったんですけど、全体的な構想はできていませんでした。取手で作った作品がすでにあったので、今回はそれをベースに抽象的なものをつくろうとは思っていたんですけど、会場のアトリエを見て、ドアや階段がとても面白いと感じたので、ドアに映像を投影しようという考えがすぐ思いつきました。

—- 展示で苦労したことはどんなことでしょう?

照沼 窓(の遮光)ですね。もともとアトリエだった空間ですから、画家は窓からの光を取り入れることを考えてつくるから、どうしても窓が大きいじゃないですか。そこをどうやって塞ごうかと考えました。

塩ビシートで仮の天井を張ってしまおうかとも考えたんですけど、結局外に貼ることになり…。そしてどうせならそこに絵を描いてしまおうと思って、試行錯誤しました。友達にも助けてもらって。あと、階段のところにもプロジェクションマッピングをしようと思ったんですけど、それはあまりに大変なので断念しました。

—- でも、結果的に整理された感じにはなったんじゃないでしょうか。

照沼 まあ、そうですね。ドアのところだけでもプロジェクションマッピングが出来て、実際にそこを人が行き来するという、現実と映像が重なり合う面白さを実現出来たので、そこは満足しています。

それから、床にラインをひいて、プロジェクターの投影の邪魔にならないように人を誘導してるんですけど、これは小学校の屋上にあった自転車の練習場がもとになっていて、宇宙みたいな空間にこんな通路があったら面白いかな、と。

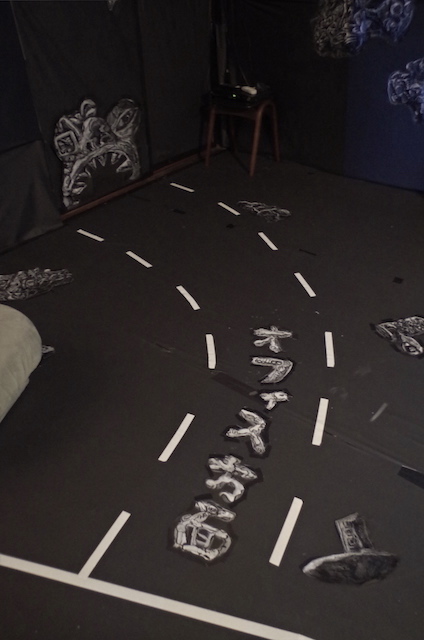

—- けっこういろいろやっていただきましたが、さて、今回の展覧会のタイトルが「惑星の端」ということで、真っ暗、真っ黒な宇宙空間をこのアトリエ内につくってしまったわけですね。色々なものが壁や床にいますね。宇宙なのに魚が飛んでいたり、キノコ星人みたいなのがいたり…(図2,3)。

照沼 キノコ星人じゃないですよ!パラグライダーで降りてくる人です。

—- パラグライダー!? 宇宙なのに?

照沼 そうです。これは友達の作品から感化されて作ってみたんです。宇宙服を着てパラグライダーで降りてくるという。

で、魚はというと、これは深海魚をイメージしています。光の届かないところで生きている深海魚って、眼が退化していて見えない。暗黒の世界っていうことでいえば、宇宙も深海も似たようなもの、というか、宇宙にもこんな生物がいてもおかしくないかなと思って。で、宇宙船もあるんですけど、そのかたちも結局は魚みたいなものになるんじゃないかなと。だいたい機械ってのは動物のかたちから学んだりしてますからね。まあ、そんな僕の想像の産物です。

2 出品作について

—- そんなファンタジーが詰まった宇宙空間で、今回は3方向への映像投影に挑戦しましたね。これまでは複数の映像を同時に投影というインスタレーションは?

照沼 いえ、今回が初めてです。今まではたいていひとつのスクリーンやディスプレイでやってましたから。やっぱり映像をメインに作家活動しているからには、このくらいのことをやってみたいとは常々思っていました。だいたいうまくいったと思っています。

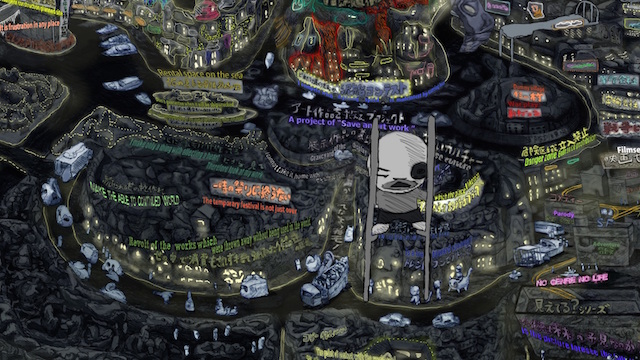

—- メインスクリーンには3つの映像作品が順番に映し出されていますね(図4)。

照沼 まず《終わりのない初まりの夢》(図5)は、昨年作ったものです。冒頭に出て来ることばがテーマそのもので、「OUROBOROS(ウロボロス)」、つまり終わりもはじまりもない、ぐるぐると流転する世界という意味です。僕の分身ともいえる、片目にレンズをつけたキャラクター「ミエテルノゾム君」(7)が街を旅していきます。ほんとうは原発事故のことを表現したかったのですが、直接的に表現するのはいやで、重力がこわれて空から雲が落ちてきて街が破壊され、そして再生されていくという設定にしました。

図5 《終わりのない初まりの夢》より 2014年 映像 3分35秒

—- 背景の都市の画像は、平面作品を使っているのですか。

照沼 はい、前の年の個展(8)で描いた絵を撮影して使っています。鉛筆でダーッと長く描いて。A3横サイズで縦3枚、横14枚くらいかな。

—- 画材は何を?

照沼 これは鉛筆ですね。鉛筆は描くのが早いし、細かく描けるのでよく使います。鉛筆って色が薄いじゃないですか。だから作品作って売るとなるとなかなかツラいので…ドローイングの扱いになっちゃいますよね。でも一番愛着があります。長く使っているので。

—- 《終わりのない初まりの夢》に続いて投影される今年制作の映像作品ふたつは、より抽象的なかたちが多く使われたり、色も今までの使われ方とは違ってきているように思えます。

照沼 そうですね。このふたつは実写を取り入れています。《Toride》(図6)は、取手でのレジデンスで2週間くらいで制作した映像なんですけど、利根川のほとりに「小堀の渡し(おおほりのわたし)」というのがありまして、昔、隣町とを繋ぐ住民の足として通勤・通学や、日常生活に使われてたそうです。今は観光船として運行してて、それを撮影して、船の動きとか人の動きをトリミングしたり加工したりして作品に使っています。

あと最近、過疎化が話題になっていまして、それと船の車内アナウンスで聞いた利根川でのイベント紹介で、「子供天国」というフレーズが耳に残り、それは、なんぞや?と想像して、だから作品では、子供の形がもやもやと出て来て、色と遊んで街が、だんだんと明るくなってくような抽象的なイメージで作った作品なんです。

—- 《Toride》の背景には、階段上に掛けられている絵が使われているんですよね(図7)。これは布に…。

照沼 ペンキで描いてます。ペンキもよく使うんですが、卒業制作のときに使ったのが初めてです。ライヴペインティングをやろうってなったときに…僕、なんでも思いつきで、その時になって使うんで。

—- そして次の《Life》(図8)では、過去の作品と《Toride》のイメージが重なっているような感じですね。

照沼 これは、冒頭で《Toride》の映像にも出て来た渡し船が宇宙に飛んで行くところからはじまるんですけど、「生活」がテーマになっています。宇宙にこんな都市が造られても、結局人間のすることはそんなに変わらないだろうと。自然を壊して戦争して政治もごたごたあって、でもそんなことおかまいなしに楽しいことして、っていう、僕の予想というか考えで…まあそんな自虐的なことばが出てきます。

で、今回は詩を英語にしてみたんですが、映像のなかでは字幕みたいな感覚で、ネオンサイン風に日本語の文字を出して、読んでもらえるようにしています。

—- カラフルな人物が映像にたくさん登場しますね。

照沼 ここでは、著作権の切れている昔の映画のシーンを切り取って加工して使っています。

—- なるほど。やはり《Toride》は象徴的ですね。実写を加工・合成して取り入れることで抽象的なイメージが強くなっていて、色の使い方も変わってくる。このレジデンスでの成果が次の《Life》に、技法的にもつながっていると。

照沼 はい。

—- そういえば、照沼さんのメインキャラクター「ミエテルノゾム君」の現れ方が、新作では少し変わっているように思えます。《終わりのない初まりの夢》ではメインキャラとして登場しますが、《Life》では、サブキャラのような役割を演じていますね。

照沼 ああ、最後にちょこっと出てくるやつ。あれは、2013年に作った木箱の作品(9)を背景に使っているので、そこにいるんです。木箱の一連の作品は、ミエテルノゾム君が必ずどこかにいるというものだったんで。

—- かわりに、《Toride》に出てくる、ぼんやりした子供のイメージが…。

照沼 はい、《Life》にも、《惑星の端》(図9)と《不器用な矢は飛び続ける》(図10)にも、かたちを変えてそのまま反映されています。

図10 《不器用な矢は飛び続ける》より 2015年 映像 2分

—- 抽象的な、生命そのものを表現しているようにも思えますが、この子供も、やっぱり自分の分身みたいな意味合いはあるんですかね。

照沼 まあ、そうですね。今回はあまり眼のことに関する話じゃなかったんで、ミエテルノゾム君がメインというかたちにはしたくなかったんです。ただ、新しいキャラクターを生み出そうとしたんですけど、うまくいかなくて、抽象的な存在になりました。キャラが前に出るとどうもよくないような気もして…最近(ゆるキャラなどの)かぶり物が多いじゃないですか。別にそれに乗っかるつもりもないので(笑)。

—- 《惑星の端》に出て来る子供のキャラクターは、他のよりも比較的具体的なメッセージを背負って出て来ますね。

照沼 あの子供は、ビッグバンで出来た惑星の種みたいなものをイメージしています。そのまわりの世界、つまり惑星の端は、やっぱり宇宙だということで、展示空間を宇宙にしてしまったわけです。まあ惑星は球体なので、どこが端かよく判らないという見方もできて…。いかにもあいまいなものですね、「端」って。

—- そもそも今回、惑星だったり宇宙だったりというテーマがあらわれてきたのは、なぜなんですか?

照沼 ええと、僕が30歳になったときに、《人生の縮図》(9)という作品をつくったんです。そのあと「夢」、そしてこんどは「Life」と、なんだかテーマがどんどん大きなものになっていって、まあ最終的には宇宙くらい大きくてもいいかなと。

—- 30歳でそんな節目を感じてしまったんですか。

照沼 はい(笑)。

3 制作のエッセンス

—- 今回、制作のようすを拝見していて、絵画を制作すること自体へのこだわりは、ものすごくあるように感じるのですが、自分の作品を残そうという意識は、どうでしょう。

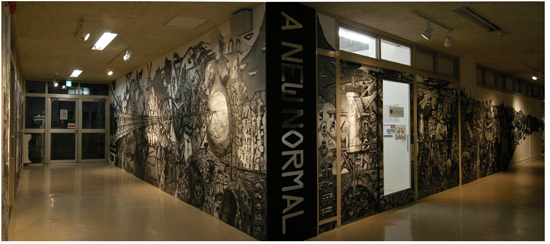

照沼 いや残したいけど、残らないですね(笑)。アキバタマビのとき(10)も24m描いたけど(図11)、結局残らないです。3×6のコンパネ何枚も、保存場所に困りますから。

図11 「A NEW NORMAL」展示室外の廊下、照沼敦朗作画の壁画 2010年 アキバタマビ21(アーツ千代田)にて

—- なんだかもったいないような気も…。さて、どうも造形とか映像のことばかり聞いてしまいますが、映像に乗せて放たれる音楽と詩もやはり大事な表現の要素ですよね。作曲の機材はどんなものを?

照沼 作曲に関しては、Macのソフトや関連機材でやってます。特別なものはなくて…まあ単純なものが一番使いやすいので。僕は機械オンチだから(笑)。

—- えー。映像やってる人なのに。音楽づくりはいつ頃から始めたんですか。

照沼 音楽は、大学で映像を作り始めてからですね。2年生くらいかな。最初はピアノを生録音して使ってました。

—- もともと音楽やってたんですよね。小・中学の時は吹奏楽部だったとか。だから音楽のベースみたいなものはすでにあったと。

照沼 ええ、まあ。

—- 作品づくりの過程で、詩と音楽はどんな関係になっているんですか。

照沼 まず詩が絶対先にあって、音楽はそれに合わせて、暗いとか明るいとか、雰囲気をつけていくものみたいな感じですね。

—- 音楽は世界観を表すために作り込んでいくものだと。

照沼 そうです。

—- わりと気に入っている音って、決まってきませんか。

照沼 重厚な音が好きなので、電子音とかパイプオルガンとか…。ほんとうはオーケストラを使いたい。なかなか明るい音にならないんですよね。

—- で、詩なんですが、照沼さんの作品はやはりことばがとても大事な役割を果たしていると思います。単なるつぶやきのようでもあり、シニカルなメッセージのようでもあり。とらえ方によってずいぶん印象の変わることばたちだと思います。そういうところもやはり自分らしさとして持っておきたいところでしょうか。

照沼 そうですね。もともと小さい頃から詩を書いたり、ずっと日記を書いたりしていたので。作品を作るときは、最初はキャッチフレーズというか、ことばを色々書き出して、そこから詩を作って、音楽ができて、そこに映像を作り込むという制作方法をとることが多いです。でも《終わりのない初まりの夢》みたいに、まず背景の平面作品があって、そこから詩を書いて、そして音楽、という場合もあります。

—- そうそう、音楽とともに聞こえる詩の声は、ご自分の声ですか。

照沼 そうです。機械を通してエフェクトをかけて。なにしろ絵も描くし詩も書くし音楽も作るしで、何でもひとりでやらなきゃいけないから大変です。

—- 山下裕二さん曰く「自画・自刻・自摺」の作家ということですね(11)。

はい(笑)。

4 これからの照沼ワールド

—- 照沼さんの映像作品を学生時代からみていくと、造形のスタンスは、初期のクレイアニメを取り入れたものから、徐々に平面へ、つまり絵画や実写の画像、ディスプレイ上の表現へと変化しているようにみえます。この変化はわりと自然におこっていったのでしょうか。

照沼 まあ、そうですね。意識したことはないです。

—- またクレイアニメみたいなことをやってみたいと思います?

照沼 どうですかねえ。次のプロジェクトが、壁に絵を描いてそれをもとに映像を構成するみたいなことなんで、またペンキで描くのかなあ。最近はやはり絵画を映像に撮って合成するというやりかたが増えているように思います。

—- 新作では実写を取り入れましたが、ほんとうは手描きにこだわりたいところもある?

照沼 はい。出来ることならアナログでやりたい。デジタルにはあまり頼りたくないです。手で描いたほうが愛情がわくというか。まあ限られた時間でどうやるかも常に考えてやらないと…。

—- それから、今回の出品作《終わりのない初まりの夢》みたいな、社会的な問題をテーマにした作品づくりというのは、ずっと意識してこられたことでしょうか。

照沼 そうですね。ニュースで見た事件とか、社会問題みたいなことはけっこう作品に入れ込んでいます。一番強烈だったのは《デスドミノ》(2005年)かな。《キロウサギ》(2008-9年)は、イギリスのニュースで、高速道路で横転したトラックから逃げ出したウサギの話があったんですけど、それをウサギ目線で人間の行動をシニカルに捉えるというようなものもつくってます。

—- やっぱり、正面きってメッセージを訴えるのではなく、ちょっと斜に構えて、ぼそぼそとつぶやくような…。

照沼 そうですね。ちょっと気付けよ、見りゃわかるだろ、みたいな。

—- そんな照沼さんが、今後取り組みたいテーマは、何かありますか?

照沼 テーマねえ…。「Life」の次は、幸福かなあ。ああ、なんだか危ない方向に…(笑)。

—- そうそう、先日、多摩美術大学美術館の小林宏道さんがギャラリートークにいらしていて、「惑星の端」っていうタイトルがいい!とおっしゃっていました。

照沼 え〜、けっこう自虐な気がするけど…。

—- つまり「端」というのは、中心に対する周縁というよりは、別の世界とつねに接する、実体のない皮膜のようなものだと。

照沼 ああ。まあ今回のインスタレーションでは、外の世界に通じるドアもありますしね。

—- で、その皮膜がスクリーンそのものなんだと。照沼君はそこまで考えている。まさに映像作品のテーマにふさわしい!とのことでした。

照沼 ははああ、すごいなあ、そこまで考えてもらったなんて(笑)。いいなあそれ。

—- さて、直近の展示では、アキバタマビ21での映像作品展示(アキバタマビ映像特別展(仮) 7/25-9/6)がありますね。

照沼 はい、そこでは《終わりのない初まりの夢》を出品する予定です。出品作家が31人もいるんですが、多摩美術大学の70周年を記念して開催される展覧会です。

—- その後は?

照沼 9月に取手アートプロジェクトの仕事で、取手駅前のロータリーに映像を写すっていうのをやることになってるんです。それもレジデンスで新作を作る予定です。

—- もりだくさんじゃないですか。

照沼 まあ…(笑)

—- 例えば、まだ実現していないけれど、今後やってみたい、チャレンジしてみたいことはありますか?

照沼 そうですねえ…舞台をやってみたいです。

—- 舞台!?

照沼 はい。現代劇みたいなものを。僕がシナリオを書いてつくって、いろんな人が踊ったり演じたり。で、背景を僕が描くというのを、機会があればやってみたいですね。

・いっそ主役もどうですか。「自画・自刻・自摺・自演」で。

照沼 いやそこまでは(笑)。

ーーーーーーー

惑星の端

私は塊(つちくれ)

生物や動物を宿す惑星になれるか

ただ毒素を吐くことしか出来ない惑星になるのか

私という塊は得体の知れない固まり

私の生まれたキッカケが

運命とか必然偶然の確率の問題より

私の上で成り立つ生命の物語を

この目で見てみたい

私が産まれたきっかけを話せる時

それは君達が私のことを見つけた時

私は輝いて見えるだけの惑星でない事を

その目で足で確かめに来てほしい

—-映像作品《惑星の端》2015年 より—-

ーーーーーーー

近年、「ミエテルノゾム君」という作家の分身ともいうべきキャラクターが雑踏のなかを闊歩するという、スタイルのはっきりした作品づくりが目立った照沼は、今回あえてそこから離れることにしたようだ。彼は福沢一郎のアトリエに、新作の映像ばかりでなく、わき上がるさまざまなアイデアをこれでもかと詰め込んだ。結果、会場全体が彼なりの「宇宙」というファンタジーで満たされ、アトリエ然とした内観はほとんど姿を消してしまった。薄暗い展示空間は、彼を衝き動かしてきた「視覚」への根本的な問いかけを彷彿とさせつつも、膨張し拡散していく作家の新たな「宇宙」を感じさせるものとなった。

屈託のない笑顔が印象的な作家は、シャイなわりに、何事にも臆せずトライする肝っ玉の持ち主である。福沢一郎という美術史上の存在、そしてクセのあるアトリエという空間にまったくひるむことなく、自分自身のやりたいことをやりきるというある種の見本を、彼は示してくれた。これは後に続くであろう多くの作家たちにとって、大きな励みとなるに違いない。

さて、照沼の今後の活動はどのように展開していくだろう。再び「ミエテルノゾム君」となって、見えそうで見えない雑踏の中へ分け入っていくだろうか。それとも、新たな宇宙を開拓するため、深海魚のすがたをした宇宙船で未知の世界へ旅立っていくだろうか。いずれにせよ、今回の展示が、彼にとってひとつのステップとなり、次の実りを準備してくれるなら、それが何よりと思う。(伊藤佳之)

ーーーーーーー

インスタレーションの360°パノラマビューは以下のリンクから↓

http://photosynth.net/view/2b6c6b4c-e231-4e8e-ab58-2f0484ada39e

1 照沼敦朗個展「夢の歩き方」@新宿眼科画廊、2014年12月12日〜17日。

2 「ごった煮」展@新宿眼科画廊、2015年1月23日〜28日。参加アーティスト:清水大 / 内田佳那 / カトコト / 照沼敦朗 /BUNNY BISSOUX / ene / カミクボユウスケ / ササベ翔太 / タカハシユリ / もり いちか / 平井さぶ / 依田梓 / 羽多野加与 / 河原奈苗 / 久保萌菜 / 宮田瑞稀 / 三ツ井優香 / 山田裕介 / 若杉真魅 / 松丸陽子 / 舛屋早矢香 / 前田祐作 / 村田エリー

3 黄金町夏の陣実行委員会《黄金町vs拝借景 夏の陣》@黄金町高架下スペース(横浜市)+拝借景(取手市)、2014年8月1日〜11月3日。会期中を3期に分け、観覧者の投票で黄金町と拝借景双方のアーティストの勝敗を決める。負けた側は買った側の要求をのまなくてはならない。結果は拝借景の勝利となり、参加作家が期間限定で黄金町と拝借景のレジデンススペースを交換することとなった。照沼は黄金町側のアーティストとして2月に拝借景に滞在し、作品制作をおこなった。

4 「拝借景×黄金町交流展2015(仮)」@コンフリ(取手市)、2015年3月5日〜21日、参加アーティスト:杉山孝貴 / 照沼敦朗 / 山田裕介 / 吉本伊織

5 「拝借景×黄金町交流展2015(仮)」@八番館(横浜市)、2015年3月29日〜4月5日、参加アーティスト:阿部乳坊 / 市川ヂュン / 荻原貴裕 / 葛谷允宏 / 杉山孝貴 / 照沼敦朗 / 山田裕介 / 吉本伊織

6 「黄金町バザール2012」@横浜市初黄・日ノ出町地区各所、2012年10月19日〜12月16日。照沼の展示は「八番館」にて開催。

7 「ミエテルノゾム君」は、照沼が大学生のときに作品制作を通じて生み出したキャラクター。片方の目に複数のレンズのついた単眼鏡をはめている。作家自身が弱視であることから、世界の見え方が他人と違うことや、遠くでぼんやりと見えていたものが近づいてみると全く予想と違ったものだったことなどの体験をふまえ、「全てが見えることを望む」という作家の願いや、そこから生まれる世界観のズレなどを体現する存在である。

8 照沼敦朗ー破壊と再生 オムニバスー展@Gallery Jin Project(アーツ千代田3331内)、2013 年10月4日~20日。

9 《World in microcosm II》2012年、映像、3分35秒、DVD『人生の縮図 World in microcosm I&II』所載。

10 アキバタマビ21 プレ・オープン展 「A NEW NORMAL」@アキバタマビ21(アーツ千代田3331内)、2010年5月8日〜6月6日。照沼はこのとき、展示室外の廊下の壁に、長さ24mにわたる長大な壁画を描いた。

11 山下裕二「vol.91・92 照沼敦朗『自画・自刻・自摺』のアニメーション(上・下)」〈山下裕二の今月の隠し球〉、『美術の窓』第346・347号、2012年6・7月。

※ 図番号のない画像は、すべて会場風景および外観