中里葵 アーティストコメント … 往復メールから

2019年11月〜12月

ききて:伊藤佳之(福沢一郎記念館非常勤嘱託(学芸員))

ーーーーーーー

中里葵(なかざと・あおい)

1993年、埼玉県生まれ。2016年、女子美術大学洋画専攻卒業、女子美術大学美術館賞、加藤成之記念賞。2018年、女子美術大学大学院版画領域専攻修了(福沢一郎賞)。

主なグループ展・公募展出品歴: 「第6回山本鼎版画大賞展」(入選)上田市立美術館(2015年)/「EXIST Vol.11」JINEN GALLERY、「街の構図展」フリュウ・ギャラリー、「第52回神奈川県美術展」(横浜/かながわ賞)、「第5回FEI PRINT AWARD」入選 「第84回日本版画協会版画展」入選(賞候補)、「DAWN OF YOUTH」Kato Art Duo(シンガポール)、「ブレラ国立美術学院・女子美術大学交流作品展」(以上2016年)/「PICK UP THE PIECIES 2017」JINEN GALLERY、「スクエア ザ・ダブルVol.11」フリュウ・ギャラリー、「日本版画協会第84回版画展 画廊選抜展」養清堂画廊(以上2017年)

ーーーーーーー

初の個展/制作について(1)

—- 今回、当館での展示が初の個展だそうですね。展示してみて、率直な感想をお聞かせください。

中里 初めての個展を福沢一郎記念館でさせていただけたことにとても感謝しております。

最初は自分の作品だけで空間が埋められるのか不安でしたが、伊藤さんや記念館の皆様のおかげでなんとか展示することができ、ほっとしています。

—- 今回の出品作のほとんどが、中里さんの制作の重要なモティーフである「団地」で占められていますね。特に福沢のアトリエ内、象徴的な青森ヒバの壁に、大作が並んだのは壮観でした。これらの作品はいずれも90cm角くらいの正方形ですが、この寸法と比率にしているのは何か訳があるんでしょうか?

中里 この寸法と比率にしている訳は、お恥ずかしながら深い意味は何もありません…。

単純に既製品の版木とパネルのサイズが合ったので、このサイズ感になりました。

びっくりするくらい単純な理由で申し訳ないです。

—- いえ、大丈夫です(笑)。ただ正方形というプロポーションが、中里さんの制作テーマのひとつである「画一化する風景」を表現するに、なかなか効果的に働いているなあと思ったのです(図1)。意図せずそういう結果になったのは面白いですね。展示の工夫のしがいもありますし。今回も、縦にも横にも繋げられる…なんなら少しずらして…など、アレンジの可能性が多くて驚きました。こうした展示方法は今までも色々試して来られたのでしょうか?

図1 《画一化する風景9》 2017年 水性木版・紙 91.0×91.0cm

中里 自分でも正方形という形に助けられているな、と感じる時はよくあります。

展示方法は、修了制作として展示する時は4枚のパネルを連結して大きな正方形にしたり、階段のような形にしたこともありました。

少しずらして縦に連結するというのは今回の展示が初めてで、ずっとやってみたいと思っていたので実現できてよかったです。

今までのグループ展では他の作家さんとの兼ね合いもあったので、今回の個展で自分の頭の中にあったことをとことん出来たのはとても幸せなことでした。

画一化する風景

—- 当館の展示が新たな試みの場になったなら、何よりです。

それにしても、団地の建物を真っ正面から捉えると、こんなに面白い表現になるのかと、最初拝見したときは驚きました。団地をモチーフとした制作は、いつ頃から、どんなきっかけで始められたのでしょう?

中里 団地を作品にし始めたのは大学4年の頃です。

大学3年の頃から自分の興味のあるものや好きなものだけを作品にするのではなく、もっと広く社会に目を向けて作品を作ろう、と指導を受けてきました。

その中で私は自分の生まれ育った「郊外」という場所に着目して作品を制作できないかと模索していました。

ショッピングモールやファミレスなど、全国どこに行っても同じものが手に入るというのはとても便利でありがたいことですが、同時に地域と人々の個性が無くなるような、そんな違和感も抱いていました。

その「違和感」をどのように作品にしようかと考えていたら、帰りのバスの中からたまたま団地の窓の明かりが見えて、これを作品にしよう、と思い立ちました。

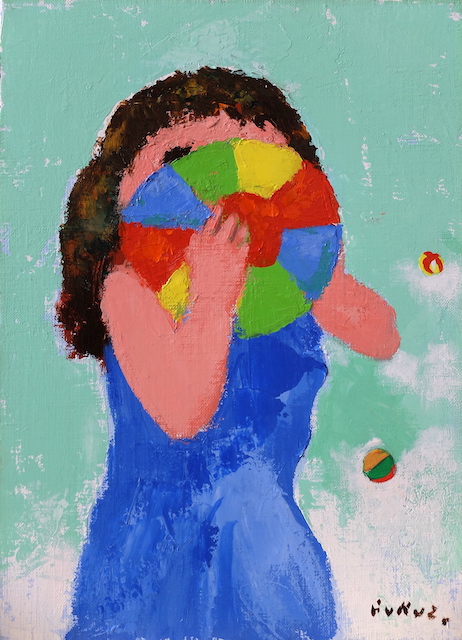

—- その最初の作品が、今回出品なさった《standardization》(2016年)ですね(図2)。同じようなかたちをした団地のベランダが並んでいますが、窓の明かりの違いが、そこに住む人たちの存在、つまり個性をじわりと感じさせるような作品です。やはり思い入れの強い作品なのでしょうね。

図2 展示風景 右の作品が《standardization》 2016年 水性木版・紙 61.6×91.5cm

中里 最初の作品はもう世間に出すことはないだろうと思っていたのですが、せっかく福沢一郎記念館で個展の機会をいただけたのでシリーズのきっかけとなった作品も展示してみるか、と思って引っ張り出してきました。

この時は団地という規格化された中の個性みたいなものを描いていましたが、そこからどんどん画一的、無個性などをキーワードに制作していきました。

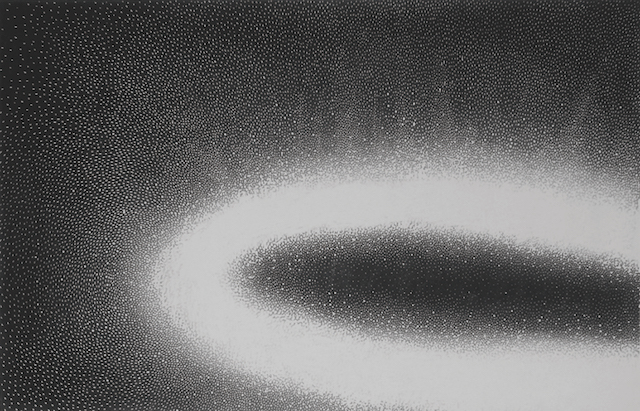

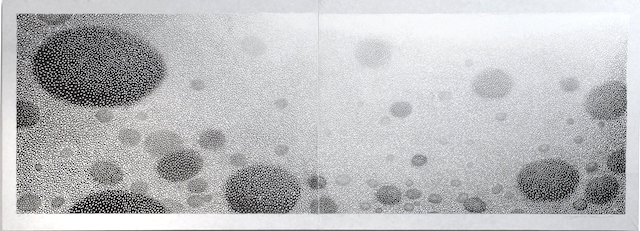

—- おっしゃるとおり、最近作はその無個性、画一化というテーマが、ますます研ぎ澄まされてきていますね。《画一化する風景23》(2018年)などは、もう抽象画のようです。しかもモノクロのとてもストイックな造形ですね(図3)。

中里 画一化、無個性ということを主張する時に別に団地である必要もないのかなと思い、抽象画のようになりました。

抽象画のようになったからこそ、パネルを連結して正方形や長方形、階段式など様々な形で遊ぶような展示ができるようになったのかもしれません。

図3 《画一化する風景》 2018年 水性木版・紙 各91.0×91.0cm(2点組での展示)

制作について(2)

—- なるほど。意味を削ぎ落としていった結果、このようなシンプルな造形に至ったというわけですね。でも、とてもかっちりしている印象があるいっぽうで、木版独得の柔らかさや、刷りのあじわいがあって、ある意味ミスマッチといいますか…。まあ、こういうテーマ・造形を、他の技法で…例えばシルクスクリーンなどでやろうとすると、かなり印象が変わってくるでしょうね。やはり木版にこだわって制作なさっているのでしょうか? そうだとすれば、その理由はどんなところにあるでしょう?

中里 木版にこだわっている理由というのは特にないのですが、ただ単純に木版の素材が私の肌に合っていたのかもしれません。

私はひたすら同じ形を彫っているのですが、その行為の繰り返しが「無」になれるといいますか、自分にとっては大切な時間なのかもしれません。

—- 中里さんが、本格的に木版画の制作をしようと思い立ったきっかけは、どんなものだったのでしょうか。

中里 本格的に木版画の制作をしようと思ったのは、銅版やリトグラフなど色々な版種を体験して木版はもう一度やったら次はもう少し上手くできるかもしれない、と思ったからです。

私は水性木版なので試しやちょっとした実験みたいなことがしやすかったというのもきっかけかもしれません。

—- 団地の制作に至るまでには、どんなモティーフを扱ってこられたのでしょう?

中里 団地の制作に至るまでは 全国どこに行っても同じ商品が手に入るという部分に興味があって、先ほど例に挙げた ファミレスやコンビニ、ショッピングモールなどをモチーフにしていました。

これらのモチーフは1枚の絵で画一化や無個性といったことを主張するのが難しく、またシリーズとして制作したいな、と思っています。

これからの制作

—- 今挙げていただいた、ファミレスやコンビニなどのほかに、無個性や画一化というテーマをもって取り組んでみたいモティーフはありますか? あるいは、無個性・画一化というテーマ以外に、何か取り組んでみたいテーマはあるでしょうか?

中里 今興味があるモティーフは高速道路やパーキングエリアなどです。高速道路はずっと同じ道で左右が高い壁で囲われていて今どこに自分がいるのか分からなくなる感覚があります。 そのようなところから地域性が無くなるとか、画一化みたいなことを言えたらと思っています。

また、無個性・画一化というテーマと並行して版画の特質である複数性とか間接性などそういった版画の機能についてじっくり考えて作品にも取り込んでいきたいと思っています。

—- 「無個性・画一化」と「複数性・間接性」とが綿密に織り込まれたとき、どんな作品ができるのか楽しみです。

ちょっと話題は変わりますが、無個性・画一化という問題は、産業革命による大量生産に端を発する規格化、公的教育の普及、マスコミュニケーションの発達、そしてデジタル化社会というふうに、近代から現代へとつづく人間をとりまく環境を語るとき欠かせないことであるように思います。

中里さんはこうしたテーマを意識的に取り上げて作品に反映させているので、社会的課題としての無個性・画一化に対し、どんな考え、思いをもっているのか、ぜひ教えてください。

中里 社会的課題としての「無個性・画一化」に対して私自身は肯定でも否定的な立場でもありません。

きっと時代が変化していく上で無個性・画一化というのは必然だったのだと思います。

でも物事には何でも良い面と悪い面があるように、無個性・画一化によって失われるものもあると思います。

自分が制作したもので「無個性・画一化」について何かを考えてくれる人がいてくれたら…と思っています。

訥々と、じっくり言葉を選びながら語る作家のことばの印象は、対面して話すときも、往復メールでの対話のときも、ほとんど変わらない。何事にも誠実に向き合う作家の個性がそのまま、ことばにもあらわれているようだ。

制作にもその人間性がそのまま反映…などと簡単に言ってしまうのはもったいない。確かに制作への地道で誠実な取り組みのうえに、あのおびただしい数の扉やベランダが並ぶ鮮烈でソリッドな魅力をもった作品が成り立っていることは間違いない。しかしただ誠実を貫くだけでは、団地のファサードというモティーフと、制作のテーマ、そして制作技法をここまで強力に結びつけることはできないだろう。

「画一化する風景」というテーマで制作を続けてきた作家が今回選んだ個展タイトルは「Repetition(反復)」。同じことを繰り返すだけなら、それは画一化された所作そのものといえる。しかしある所作とそれによって生まれたナニモノかは、反復すればするほど、次第にずれ、ありようを変えていくものだ。反復とは差異のはじまりでもある。作家が用いる水性木版という技法じたい、そうした宿命を負っている。同質・同型のイメージを複製する技術としての版画でありながら、差異を孕むことを余儀なくされているのだ。

画面のなかでずらずらと並ぶ団地のベランダは、画一化されたかたちを保持しつつ、水性木版特有の刷りムラや濃淡によって画一化・パターン化に抵抗し、われわれの眼前に広がる風景が決してひととおりではないと主張する。均質化と個のゆらぎを内包し、じりじりと発熱する。そんなところが中里の制作の魅力と私は考えている。作家はこのテーマについて強く主張することはない。ただ眼前のありようを、自分らしく誠実にあらわしているだけなのだろう。しかしそれだけに、二律背反する社会の事象への批判的な精神が、実は作家の奥底で、じりじりと発熱しているのではないか。そんな妄想を私などはかき立てられてしまう。

作家自身も気付いていない熱量が、埋み火のように作品のむこうで息づく。それがいつか、大きな炎のように燃えさかる日が来るかもしれない。(伊藤佳之)

ーーーーーーー

※ 図番号のない画像は、すべて会場風景および外観