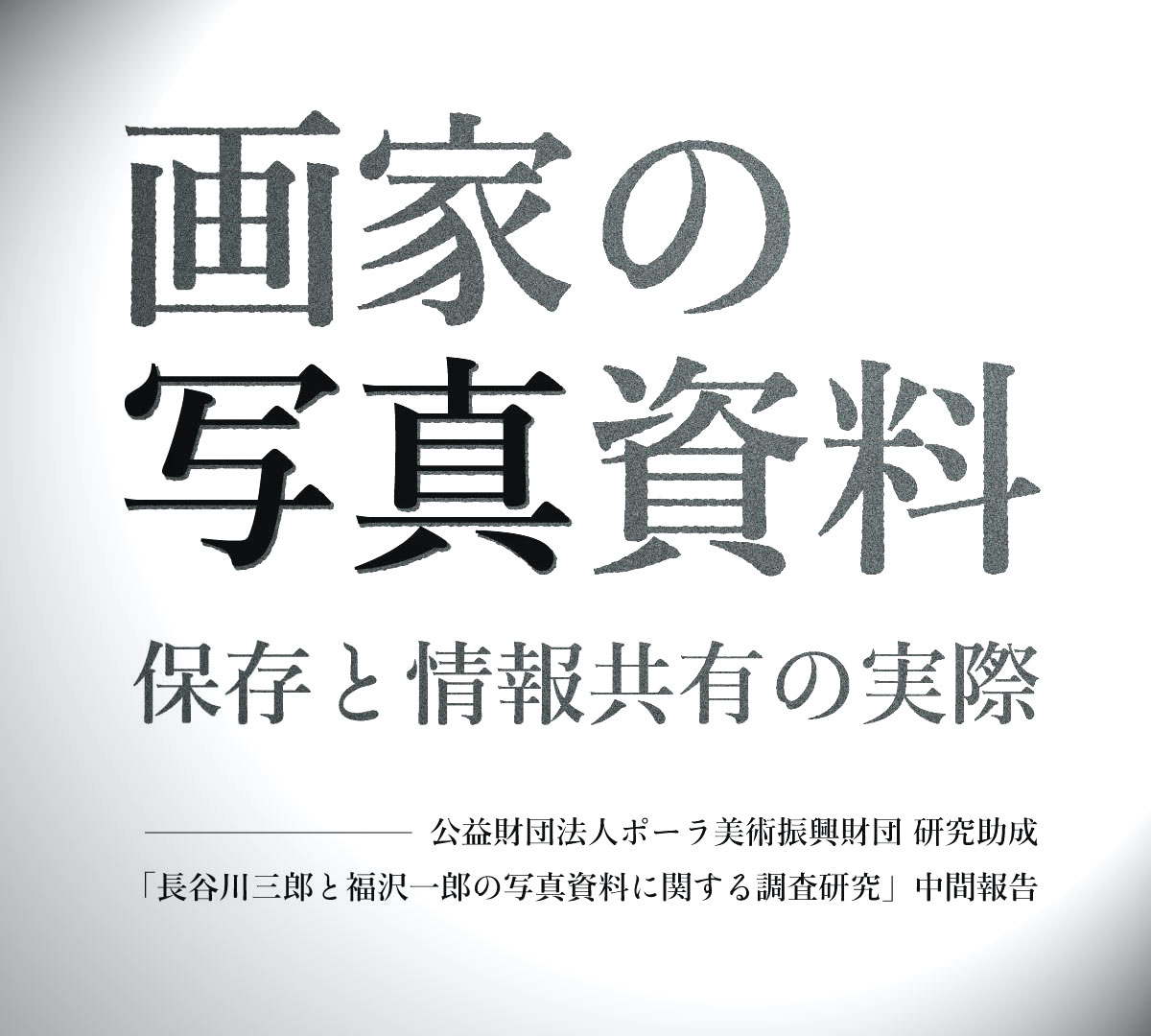

新型コロナウイルス感染症拡大による東京都内の緊急事態宣言が続く2021年1月30日、当館では、オンラインシンポジウム「画家の写真資料 保存と情報共有の実際」を開催しました。当館では初のオンラインのイベントとなります。

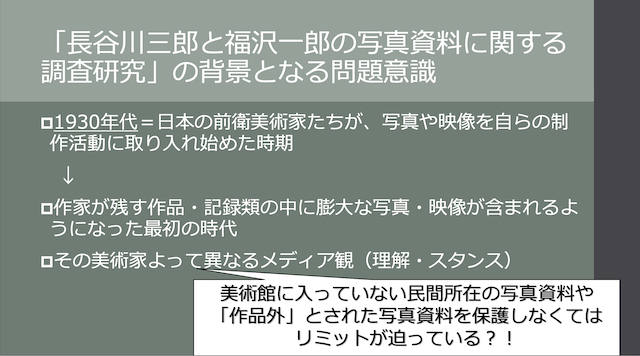

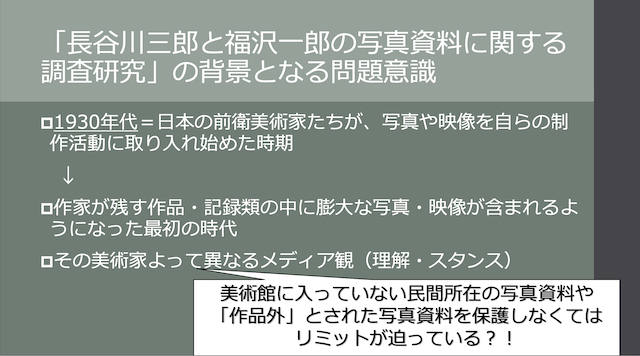

※ このシンポジウムは、今年度、公益財団法人ポーラ美術振興財団から助成をうけた「長谷川三郎と福沢一郎の写真資料に関する調査研究」の中間報告としておこなわれるものです。

また、このシンポジウムの内容の一部は、科学研究費 基盤研究(C)「写真・映像の 「影響」から見た日本の前衛芸術――昭和戦前期を中心に」(研究代表者・谷口英理)の研究成果に基づくものです。

本シンポジウムは、概ね以下のスケジュールに沿って行われました。

◯はじめに 問題の所在と研究の概要(13:30〜13:50)

谷口英理(国立新美術館 学芸課 美術資料室長)

伊藤佳之(福沢一郎記念館 非常勤嘱託)

◯第1部 研究発表(13:50〜15:50)

(1)福沢一郎の写真資料 伊藤佳之(13:50〜14:20)

(2)長谷川三郎の写真資料 谷口英理(14:20〜14:50)

〈休憩10分〉

(3)美術館資料としての写真 東京国立近代美術館アートライブラリ所蔵

『抽象と幻想』展関連写真を中心に(15:00〜15:30)

長名大地氏(東京国立近代美術館研究員)

(4)昨今の写真資料の危機(15:30〜15:50)

肥田康氏(株式会社堀内カラー アーカイブサポートセンター所長)

〈休憩10分〉

◯第2部 質疑・意見交換(16:00〜16:30)

※ 終了後、希望者は17:00まで意見交換などをおこないました。

今回は非常に多数のお申込があり、予定をはるかに超える43名のご参加がありました。

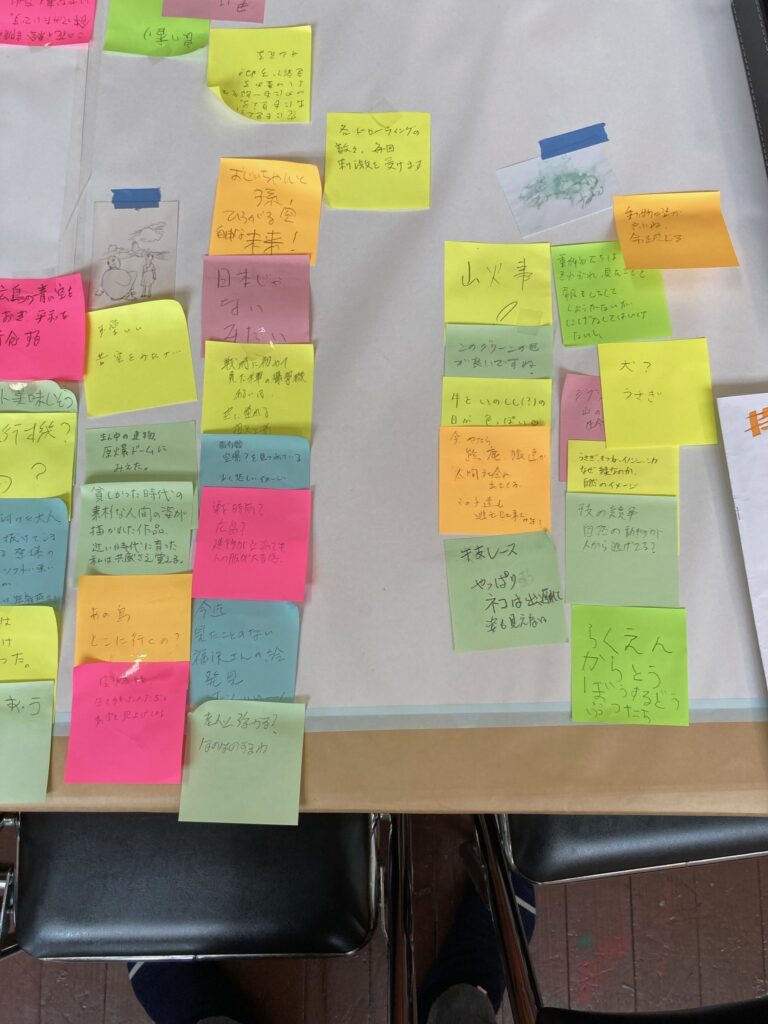

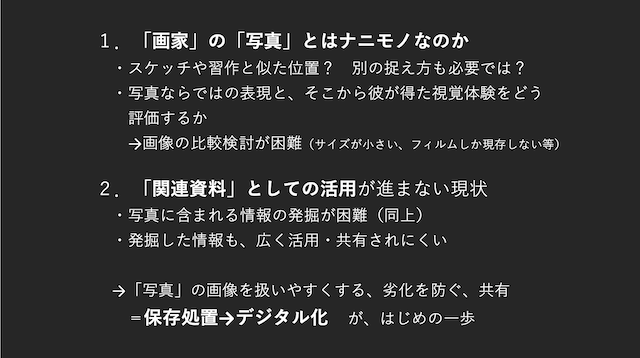

シンポジウムの冒頭に、谷口氏から、我々が抱えている問題意識と、そこから調査研究を始める過程について発言があり、続いて伊藤からも当館の実例をもとに「画家の写真資料」を考える意義を述べました。

谷口英理氏(国立新美術館 学芸課 美術資料室長)

谷口英理氏(国立新美術館 学芸課 美術資料室長)

伊藤佳之(福沢一郎記念館 非常勤嘱託)

伊藤佳之(福沢一郎記念館 非常勤嘱託)

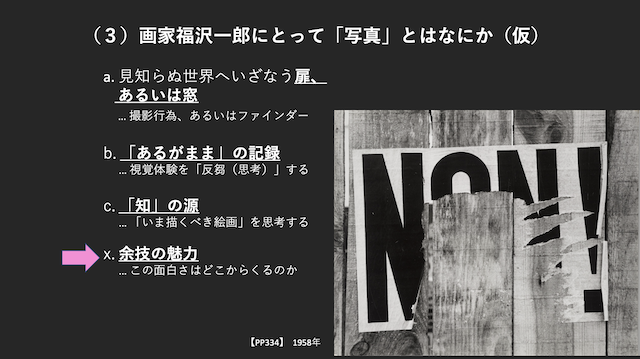

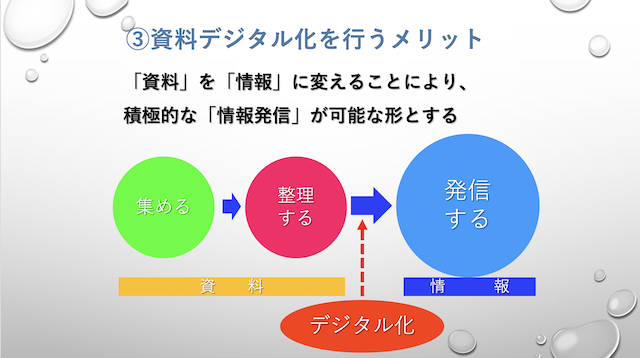

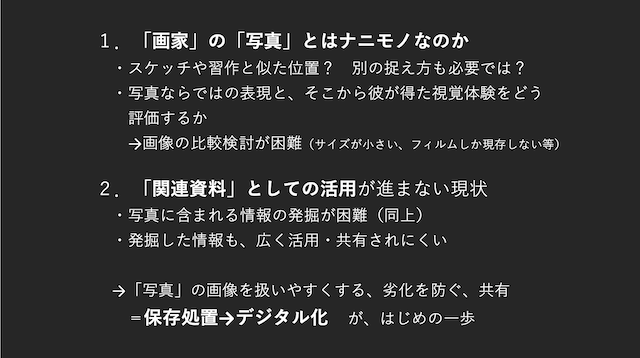

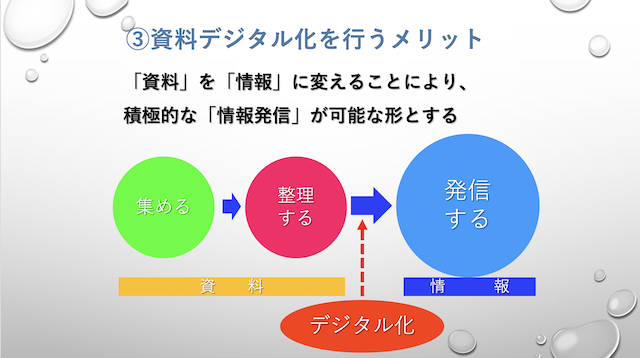

研究発表は、まず谷口氏と伊藤から、それぞれ対象となる写真資料の保存処置とデジタル化の過程、またデジタル化された資料の検討からみえてきたことなどをお話しました。

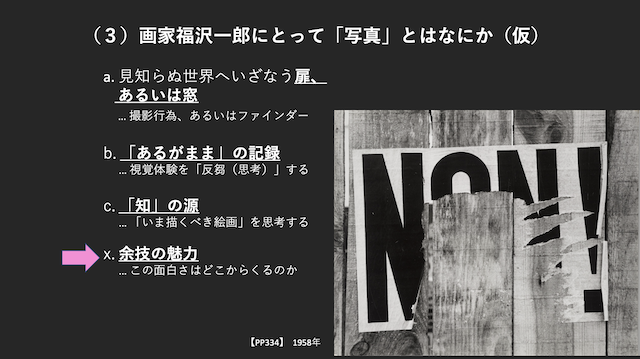

伊藤からは、改めてみえてきた福沢の写真の特質や魅力についてお話しし、また大規模なプロジェクトでなくとも写真資料の保存処置やデジタル化は可能であり、「消耗品費数千円、委託料数万円からのデジタル化」からはじめることをご提案しました。

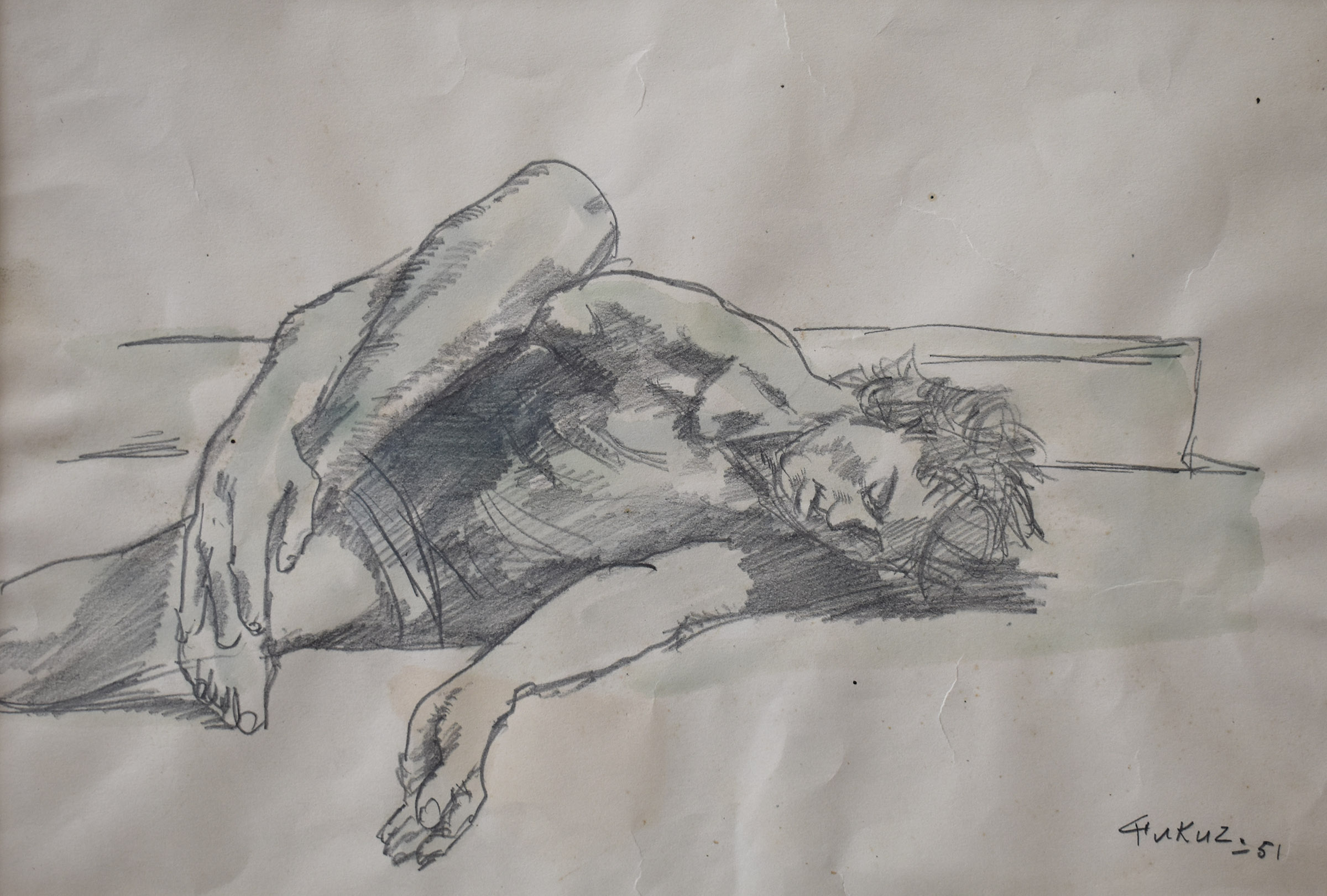

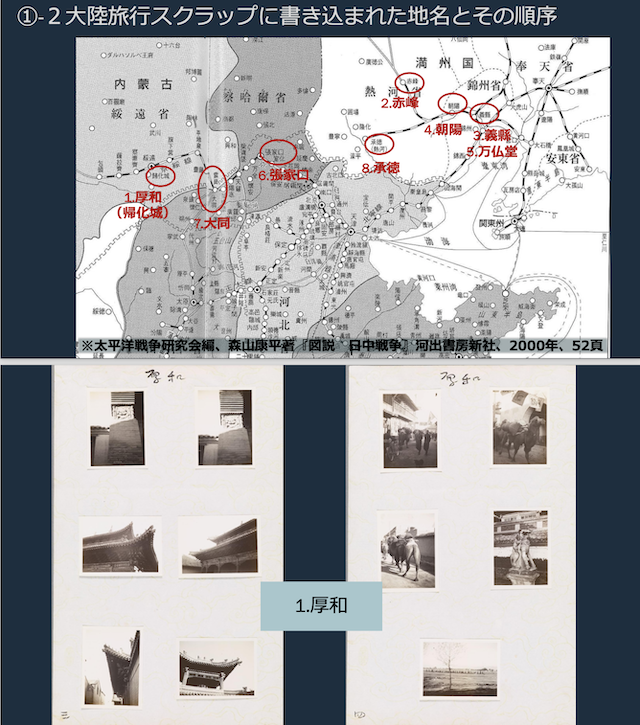

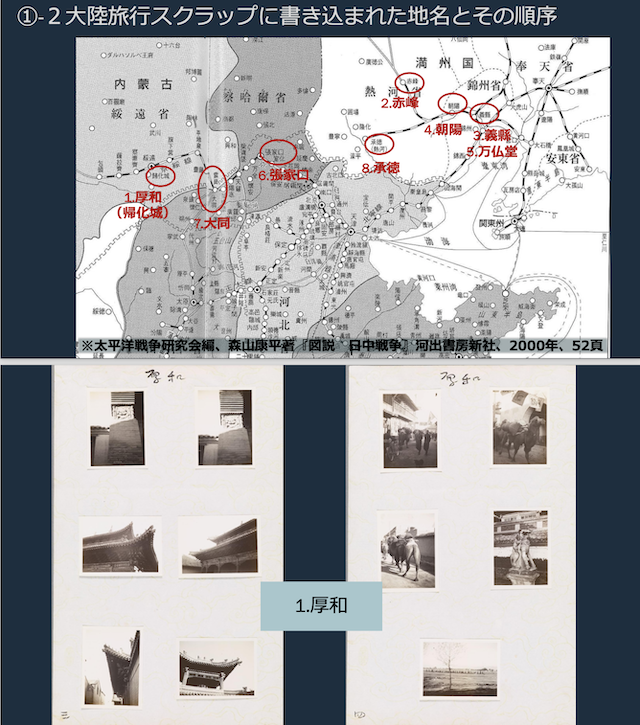

谷口氏からは、《室内(二)》をめぐる解釈と検討の経緯や、今回その全貌が初めて明らかになった、長谷川が中国旅行の際に撮影した写真群について解説がありました。また「作品」というカテゴリに固執すると、作家の重要な部分、例えば造形実験としての写真の重要性を見失う可能性や、長谷川や福沢と同時代の「美術家の写真」をデジタル化等の手段で可視化していくことで、彼らのメディア意識が明らかになるのでは、という展望などが示され、「求む! 未整理・保存の危機にある前衛美術家の写真・映像資料の所在情報」と力強い呼びかけがなされました。

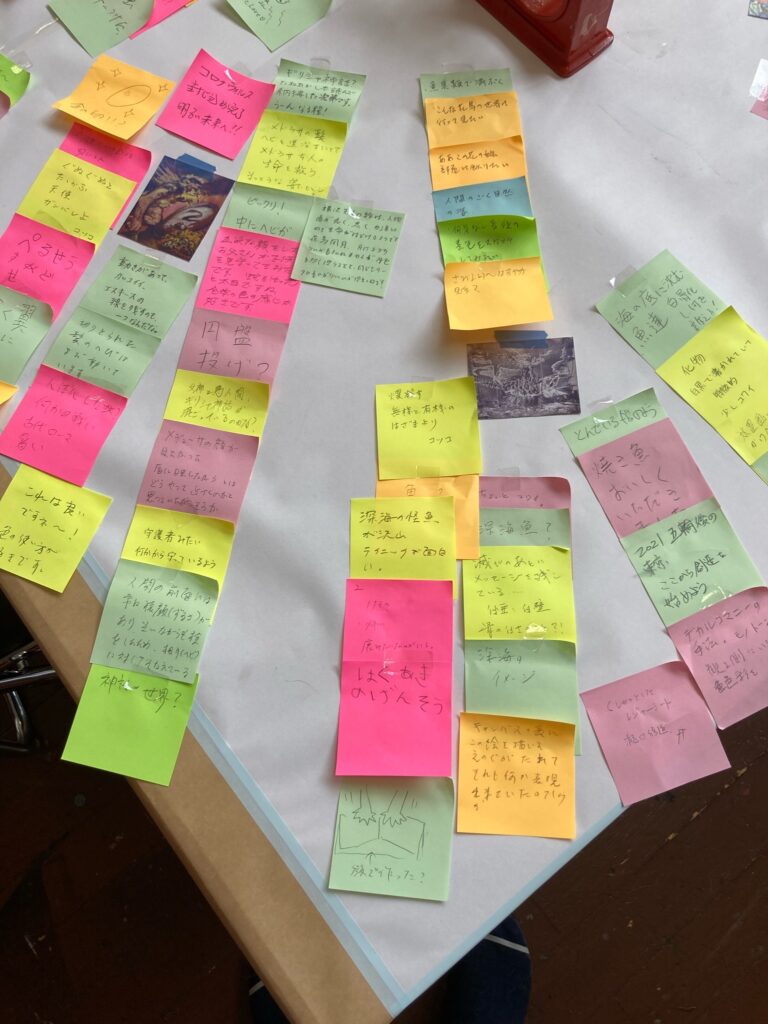

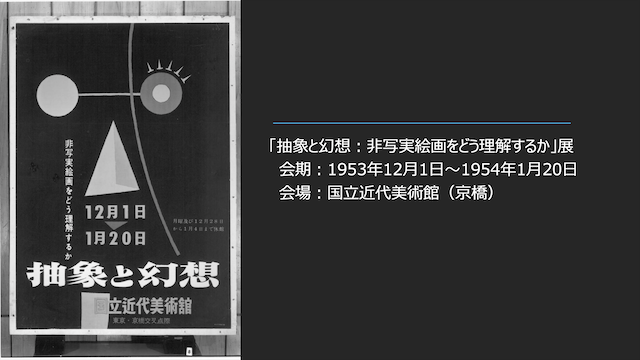

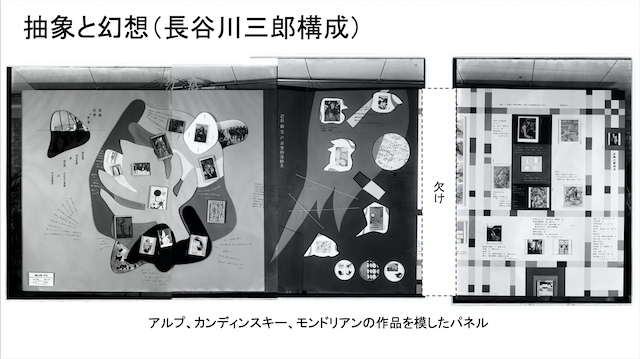

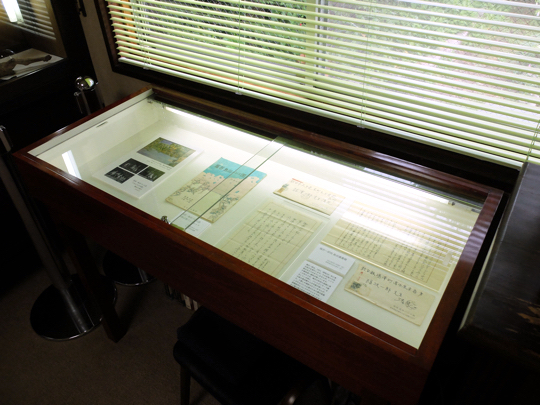

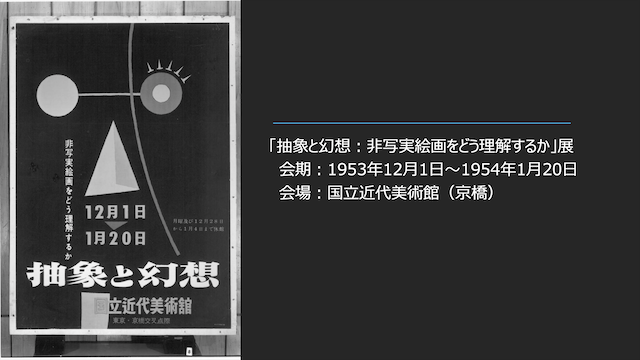

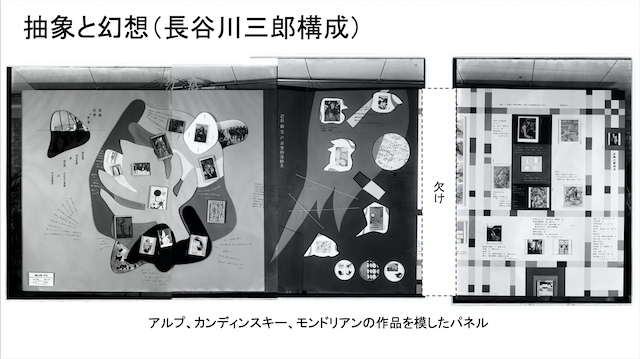

続いて、今回招聘したパネラーのおふたりの発表がおこなわれました。まず長名大地氏による「抽象と幻想」展の写真資料に関する発表では、ガラス乾板の記録写真をデジタル化したことで明らかになった事例が次々と述べられました。記録として不明瞭であった同展の輪郭を浮かび上がらせるだけでなく、戦後の美術館における近現代美術「史観」の提案を考えるうえでも重要な研究資源が、写真のデジタル化によって生み出されたわけで、今後の調査研究の進展がおおいに期待されます。

長名大地氏(東京国立近代美術館 企画課情報資料室 研究員)

長名大地氏(東京国立近代美術館 企画課情報資料室 研究員)

また、さまざまな現場でデジタルアーカイブのプロジェクトに関わってこられた肥田氏からは、今回の福沢資料のデジタル化作業についてお話いただいたあと、写真資料が含む情報の大切さと、日々刻々と失われつつある写真資料の危機について、実例をもとにお話いただきました。参加者のみなさまにも「今そこにある危機」を改めて考えるきっかけとしていただけたのではないかと思います。

肥田康氏(株式会社堀内カラー アーカイブセンター所長)

肥田康氏(株式会社堀内カラー アーカイブセンター所長)

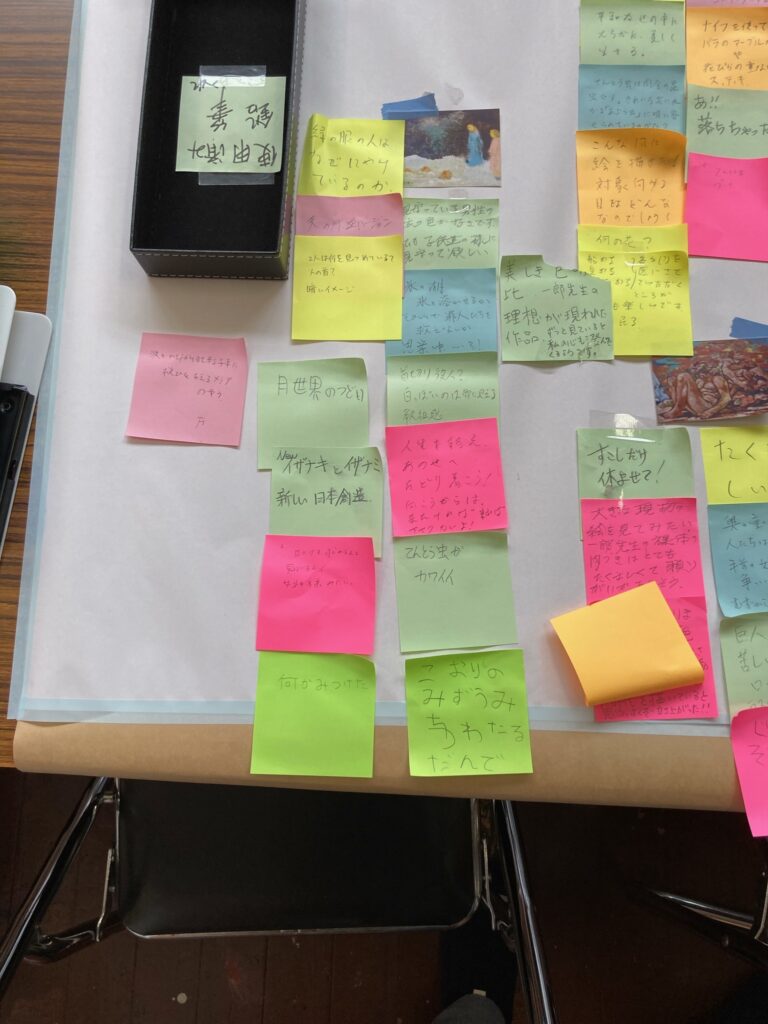

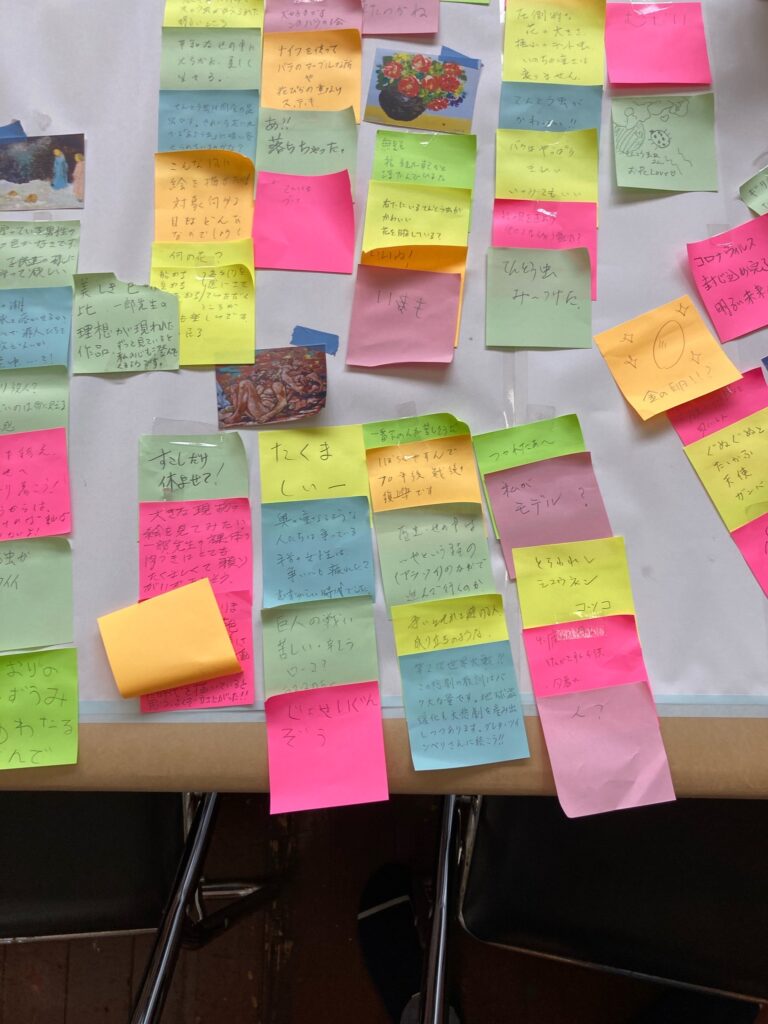

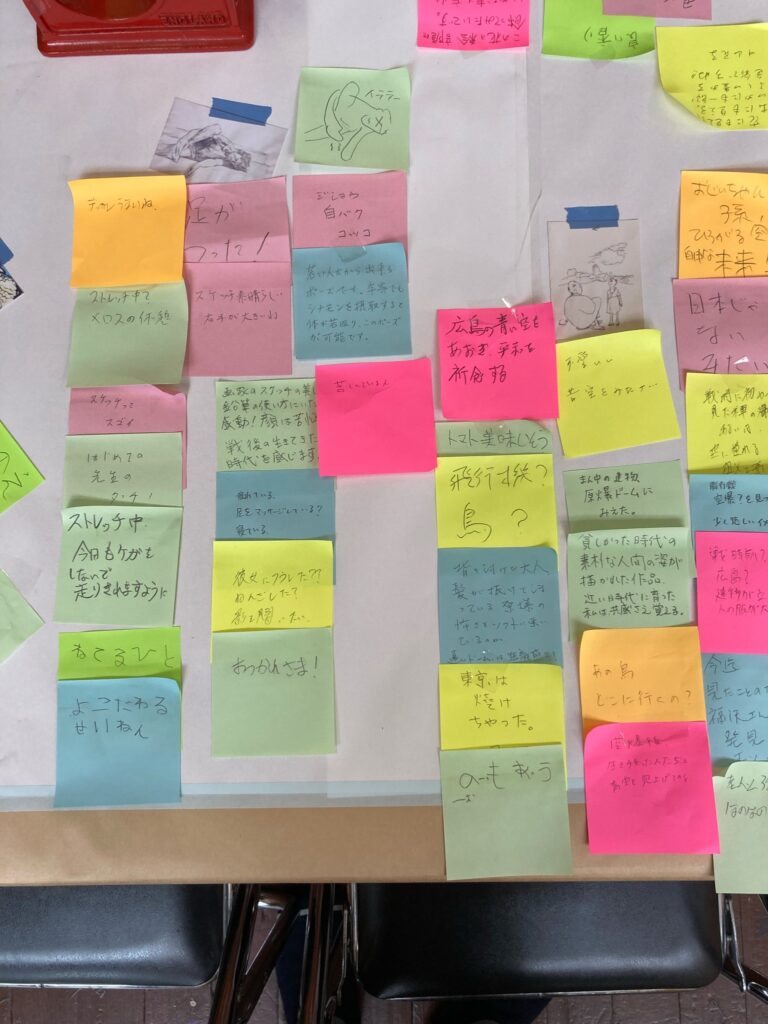

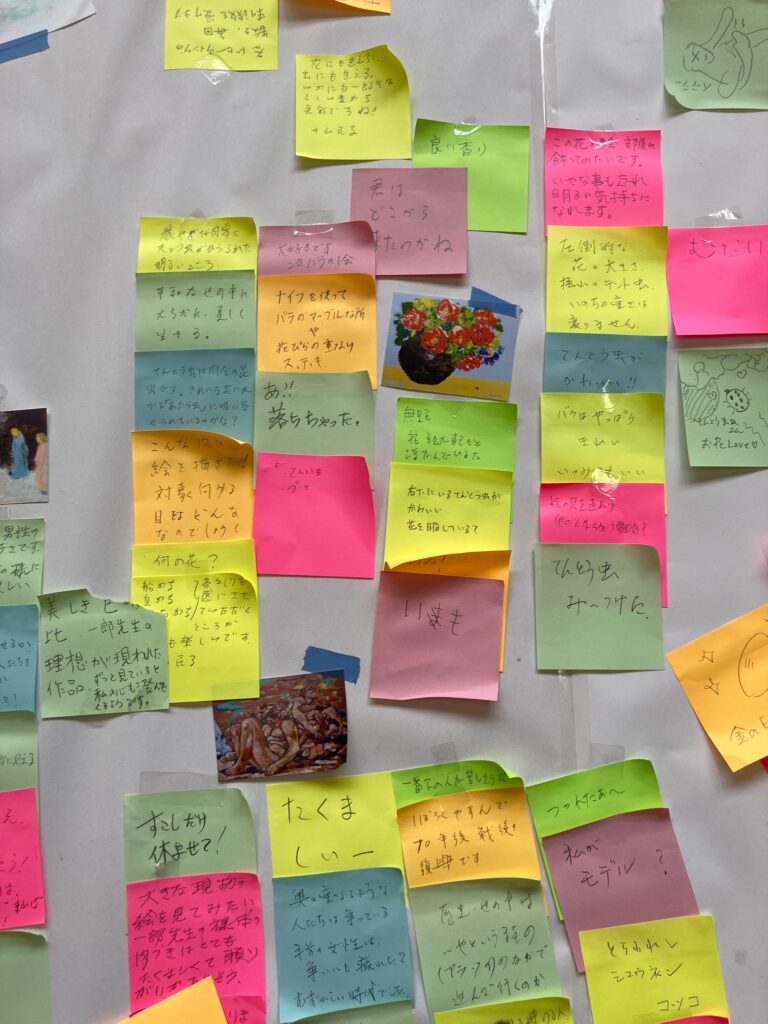

発表に続く質疑・意見交換では、現場で写真資料に相対するみなさまから、具体的な資料の取扱や、資料の保存を目指した考え方・基準のようなものについての質問が相次ぎました。以下に質問へのお答え、ご感想等とともにご紹介しますので、ごらんください。(時間内にお寄せいただいたものに限っています。また、ご質問くださったみなさまのお名前は伏せさせていただいております。)

コロナ禍によりオンラインでの開催となったシンポジウムは、予想以上に参加者のみなさまの関心が高く、現場で日々悩んでおられる様子が伝わってきました。

今回の発表や意見交換が「画家の写真」について考える一助となり、また失われゆく貴重な写真資料を救うひとつのきっかけになれば、大変ありがたく思います。

(伊藤佳之)

◯ご質問と回答

・「フエルアルバム」は写真の保存によくないと東文研の研修で習いましたが、やはり遺族のもとで「フエルアルバム」が発見されることが多々あります。おそらくフエルアルバムの状態で記録写真をとって、台紙から剥がすのだと思うのですが、裏のベトベトがついていたり、反ってきたりしてどうもうまくいかず、良い方法があったら知りたいです。

→(肥田氏)率直に言って、いい方法はありません。フエルアルバムは画期的なシステムではありましたが、糊分が印画紙の支持体に染みこんで、長い時間をかけて悪さをする例のひとつです。貼った人が几帳面であればあるほど剥がしにくいです。剥がすことが可能であれば、一刻も早くはがして、ノンバッファの紙フォルダで挟むなどして保存するのがいいと思います。

→(谷口氏)過去に、水濡れしたフエルアルバムを扱ったことがありました。表面の乳剤が溶けだしていて、一刻を争うような状態でした。そのときは堀内カラーさんと資料保存器材さんでチームを組んでもらって、剥がせるものは剥がす。剥がれないものは、台紙から薄く切り取ってフォルダに挟む、という作業をしてもらいました。そうした脆弱なものからデジタル化の優先順位を高くしていくことが必要だと思います。

・遺族がお持ちの写真を美術館の展覧会などで一時的にお借りすると、元々のアルバムとは違うところに戻されてしまったり、借用した時のままの袋でその後、次の展覧会で誰かが借用するまでそこに置かれています。遺族から一時的に借りたものをどうやって保管してもらうのか、何か統一したフォーマットのようなものがあると嬉しいです。

・以前、考古学の学芸員さんと話した時に、資料を発見したときはそれがどこにどんな順番で置かれていたのかも記録すべきだ、とおっしゃっていました。その話を聞いて画家のアトリエの状態もできれば最後に使ったままで一度撮影なり、記録を取るべきだと思いました。しかし、画家のアトリエにも家庭生活が入り込むのでその後、ご家族のかたがどの程度手を入れられたのかが分かりません。それでもある時点で記録を取るべきなのでしょうか?

→(谷口氏)個人の方に資料を保管していただくためのルールやフォーマットは、ないのが現状だと思います。アーカイブズの基本原則として「出所原則」「原秩序保存の原則」「原型保存の原則」「記録の原則」がありますが、「原秩序」とはどの時点をさすべきか、というのがやはり難しくて、個人文書は公文書などのように完璧に管理するのは無理だと私は思っています。例えば、歴史学の先生が文書の悉皆調査などなさる際、ある倉庫の調査に入るときなどは、その時点で棚など場所ごとに番号をふり、写真を撮って、簡単な概要(目録)を作成し、それをもとに順次細かい目録を作成していくのだと思いますが、そういう方法しかないかな…と。画家のアトリエの場合も、何処に何があるかわかる程度に、写真やメモでざっくりと記録をとっておき、ご遺族などには、元の場所にあることが大事なんです、ということをなるべくご理解いただきながら、調査をすすめる。そういうやり方しかないのかなと思います。

→(参加者より)東京都写真美術館では、遺族や個人コレクターからお借りした作品の場合は、展示で使用したマットのままお返しすることが多いです。また可能の範囲で間紙などを入れることをお薦めしていました。

→(伊藤)福沢のアトリエも、ご遺族が記念館を作られるときに資料を整理なさって、富岡市の記念美術館に寄贈したり倉庫に預けたりなどしました。その時点で画家の使っていたアトリエとは違うものになっています。ただ、写真資料に関していえば、それ以降は大きく場所が変わることはなかったので、その場所の記録はつけています。ましてや個人のお宅の場合は生活空間なので、都合によってモノが動くことはあるでしょう。やはり調査に入った時点で記録をとる、必要に応じてそこから紐付けていくという方法しかないように、私も思います。

・1970年以降ビデオ記録も増えていると思われますが、動画のデジタル化に関しての注意点も教えてください。ベータ、VHS、ほか、また同時に音声テープもあるかと思います。併せてお願いします。

→(谷口氏)国立新美術館に寄贈されたさまざまなメディアの資料は、実際どこまでデジタル化すべきかを考えなければいけません。当館ではまず、業者さんにお願いして、テープやフィルムにどんなものが入っているのか、保存状態などをざっと調べていただきます。その中にはテレビ番組を録画したものなど、デジタル化できないものも入っていたりします。そういうものは除いて、必要と認められるもののみを、予算に応じてデジタル化するようにしています。

→(肥田氏)ビデオテープはmpeg4などのデジタル動画データに、8mmや16mmなどのフィルムはテレシネという作業を通して動画データにするのが一般的です。6mmの音声テープはWAV形式で保存します。それから、大事なビデオテープなどは、マスターテープからコピーを複数作って残していることがあり、お金をかけてデジタル化してみたら同じものが出てしまうこともあります。業者によっては(記録内容の)タイトルとか、フィルムの頭だけ出してくれたりするので、谷口さんのおっしゃったようなチェックをするのも大事と思います。

・紙焼き写真をスキャンによってデジタル化する方法を進めようとしているのですが、よいのかどうかのか迷いがあります。サイズが大きな写真は無反射ガラスで押さえての撮影を進めています。アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

→(肥田氏)スキャンと撮影どちらがいいかはなかなか言いにくいのですが、写真資料そのものへのダメージは、スキャナのほうが大きいです。特に古い資料や劣化の進んだ脆弱な資料については、安全という意味で、デジタルカメラによる撮影に軍配があがります。画像の品質については、使用する機器によっても違いますので,一概にはいえないと思います。

→(伊藤)フィルムのデジタル化には、専用のフィルムスキャナを使うのですか?

→(肥田氏)堀内カラーは写真の現像をする会社だったので、今後はフィルムのデジタル化が必要だろうということで、業務用のフィルムスキャナ…今はもう製造していませんが…それを相当の台数確保しています。フィルムのほうが紙焼に比べて(コマ当たり)圧倒的に早く、安くデジタル化が可能です。

・わたしも紙焼き写真をスキャンでデジタル化することがありますが、毎回、埃の映り込みとの闘いです。何か、アドバイスいただけませんでしょうか。

→(肥田氏)今の季節は特に静電気が発生しますので、埃がつきますね。当社の撮影のスタジオはクリーンな状態ですが、さらにエアコンプレッサーで塵や埃を飛ばしてスキャンしても、ついてしまうことがあります。なかなか有効な手立てはありません。ですから、作業として、画像加工ソフトで何%まで拡大してゴミをとること、というような仕様が、発注時に入っていることがあります。

・デジタル化して現物は所蔵者に戻す、というのは一般的なのでしょうか。当館では写真を含めて美術資料を寄贈されることが多く、収蔵庫がいっぱいで困っております。アドバイスをいただければ幸いです。

→(谷口氏)これは一般的、とはいえず、ケースバイケースだと思います。長谷川三郎の場合は著作権が切れているので問題ありませんが、残っている場合だとまた事情が異なります。問題は、美術館に所有権がない資料をデジタル化する権利が美術館側にあるのか、ということです。著作権法上の問題ですね。所有権のある資料であれば、保存のための複製なら法的に許されているのだと思いますが。デジタル化した後にはお返しします、という資料ならば、お借りする際に、デジタル化した画像の使用に関する契約を、所有者や著作権者と結んでおかないと、公開などができないということになってしまうかもしれません。また、資料の現地保存についていえば、展覧会の調査にうかがった際に目録をとったり保護包材に入れ替えたりなどの作業をさせていただいて、そのあとは、きちんと資料が保存されているかどうか、できる限り所有者の方と連絡を密に取り合うことも大事だと思います。

・(谷口氏)長名さんに「抽象と幻想」展について質問です。目録や書籍などの刊行物が出ていますが、そこに出ているデータだけでは、すべての出品作は追えない、ということで、写真から特定なさっている、ということでよろしいですか。

→(長名氏)両方ありますね。実際に(写真から作成した)デジタル画像にしかない作家・作品もあります。(目録と写真の間に)異同があるので、そこを付き合わせる作業が必要になり、リストも複層的になっています。例えばある雑誌に掲載された図版の列と、デジタル化した画像の列、などを作って対応関係をみていくことで、ちゃんとしたリストが完成するのかなと思います。

→(谷口氏)つまり美術館が公式に出したリストは完璧ではないと。

→(長名氏)厳密にいうと、そうですね。それは調査してはじめてわかったことです。

◯ご感想(主に長名氏の発表に関して)

・アドバイス参考になりました。ありがとうございました。和歌山近美は地方ですが県美時代1963年から記録があり、保存、アーカイブ化の必要を感じております。

・本日、良い機会となりありがとうございました。長名さんのお話などで、展覧会自体のアーカイブ化も何か最低限でも考えていかないといけないな、など考えさせられました。

・刺激的でした。展覧会の資料については、貴重だと思うとともに、小規模な展示替えがよくあることなので、結局展覧会の最終的な形とはなにか、つまり学芸的な意図の実現というものをどう解釈するのか、難しいところがあるように考えます。