=======================================2016/08/19

================================================

福沢一郎記念館 メールマガジン No.18

FUKUZAWA Ichiro Memorial Museum

― Setagaya,Tokyo

================================================

□■□ 現在当館は閉館中です □■□

■□■ 次の開館は9月末の予定です ■□■

[1] 新企画「わたしの福沢一郎・再発見」始動!

[2] ココで観られる福沢一郎作品

[3] 賛助会員のお誘い

――――――――――――――――――――――――――――

[1]

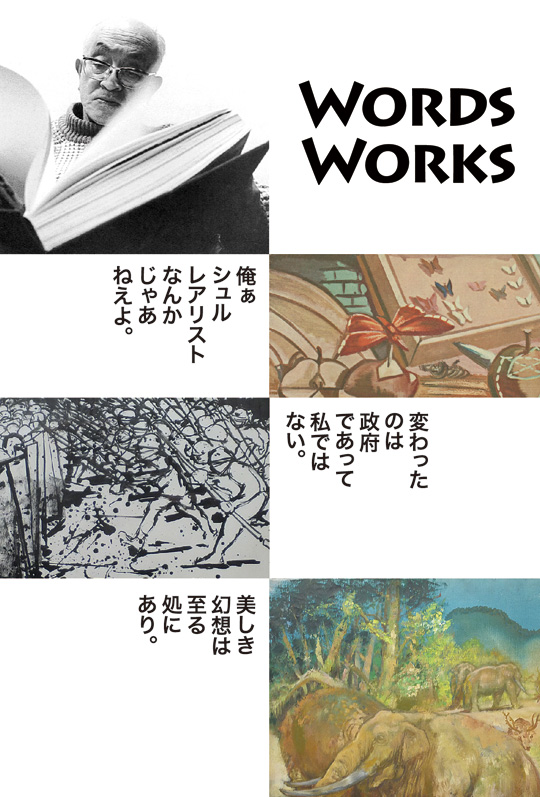

□ 新企画「わたしの福沢一郎・再発見」始動!

第1回は《基督》です

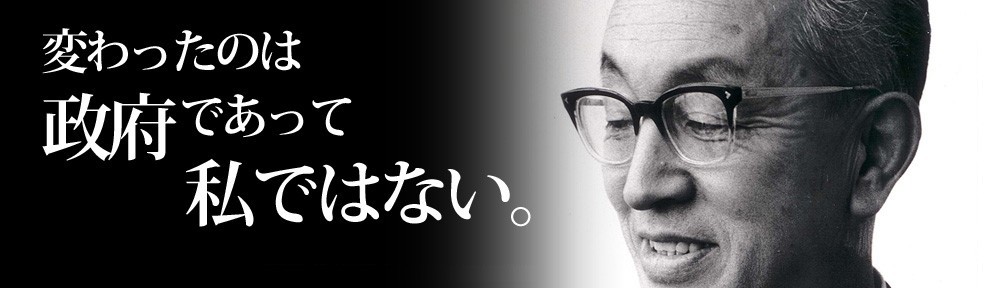

当館ホームページ上でささやかに開催中のキャンペーン「福沢

一郎・再発見」。画家福沢一郎の魅力をさまざまな角度から発

信するこの試み、いよいよ新企画がはじまりました。

題して「わたしの福沢一郎・再発見」。美術家・評論家のほか、

いろいろな人々に、お気に入りの福沢一郎作品について語って

いただこうという企画です。

第1回は、当館館長の福沢一也(福沢一郎長男)が、ちょっと

珍しい作品《基督》(宮城県美術館蔵)について語ります。

「わたしの福沢一郎・再発見」第1回は、こちらから↓

https://fukuzmm.wordpress.com/2016/08/19/myfukuz_001_kafukuz/

これからも、いろいろな方の「福沢一郎・再発見」をご紹介し

ていく予定ですので、どうぞお楽しみに!

――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――

[2]

□ ココで観られる福沢一郎作品

《卑弥呼宮室に入る》 1980年

53.0×45.2cm 世田谷美術館蔵

@「神話の森 美と神々の世界 ミュージアムコレクションⅡ」

赤に支配された巨大な画面の中、輿に乗った卑弥呼が、ゆらり

ゆらりとこちらに向かってきます。そのまわりはたくさんの人

物によって埋め尽くされ、鮮やかすぎるほどの赤と、右奥の暗

い背景ともあいまって、ただならぬ気配が充ち満ちているよう

です。

福沢一郎は1980年代に入ると、日本の古代神話や、考古学の

学説などを画題に取り上げ、多くの作品を描きます。

特に中国の歴史書『魏志倭人伝』にあらわれる邪馬台国には強

い興味をもち、さまざまな学説の解説書を読みあさります。さ

らには、九州に旅行したときに偶然見かけた女性のすがたに、

邪馬台国の女王卑弥呼の面影をみるなど、すっかりその物語に

魅せられていたようです。

1981(昭和56)年の個展「福沢一郎魏志倭人伝展」はまさに

画家の思い描いた邪馬台国の幻想があふれ出たものとなりまし

た。本作は出品作のなかでもひときわ大きく、強烈な赤と力強

い黒の描線、そして所々に配される褐色や緑が響き合い、神の

声を聞くシャーマンとして権勢を振るった卑弥呼をとりまく妖

しい空気と、うごめく人々の生命感をあらわしています。原初

的な人間の力強さを描くことは福沢の一貫したテーマであり、

『魏志倭人伝』はまさにうってつけの画題であったといえるで

しょう。

古代日本と邪馬台国、そして卑弥呼は、その後福沢にとって重

要なテーマとなり、繰り返し描かれました。本作はその出発点

として重要であるだけでなく、古代日本の幻想に寄せる福沢の

思いが強烈に塗り込められた、記念碑的作品です。

この作品は、世田谷美術館で開催中のコレクション展示「神話

の森 美と神々の世界 ミュージアム コレクションⅡ」にて

展示中です。難波田龍起、山口薫、利根山光人らのすぐれた作

品とともに、ぜひお楽しみください。

同展は10月23日(日)まで開催中です。詳しくは同館のホーム

ページをごらんください。↓

http://www.setagayaartmuseum.or.jp/exhibition/collection.html

また、企画展「アルバレス・ブラボ写真展 ―メキシコ、静かな

る光と時」も、あわせてぜひどうぞ。↓

http://www.setagayaartmuseum.or.jp/exhibition/exhibition.html

作品画像は、当館ホームページの「作品集」から。↓

https://fukuzmm.wordpress.com/works/

――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――

[3]

□ 賛助会員のお誘い

一般財団法人福沢一郎記念美術財団では、その美術振興活動を

より広範囲に、積極的にすすめるために、賛助会員を募ってい

ます。

一人でも多くの方に参加していただくことで、若い美術家の顕

彰、美術研究への助成など財団の活動が充実しますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

◯賛助会員の区分と会費

(1) 一般会員 3,000円(年会費)

(2) 維持会員 30,000円(年会費)

(3) 特別会員 300,000円(永久会員)

◯特典

(1) 福沢一郎記念館入館料無料

(2) 福沢一郎記念館ニュース送付

(3) 記念館主催の催し物に優先的にご招待

◯会費のお振込先

●郵便局振替口座 00190-2-695591

福沢一郎記念館

●りそな銀行 祖師谷支店 普通口座 1000201

(一財) 福沢一郎記念美術財団

――――――――――――――――――――――――――――

================================================

福沢一郎記念館 メールマガジン No.18

2016年8月19日発行

編集・発行 一般財団法人 福沢一郎記念美術財団

福沢一郎記念館

【ホームページを移転しました】

facebook: https://www.facebook.com/fukuzmuseum

Copyright(c) 2014-2016 FUKUZAWA ICHIRO MEMORIAL FOUNDATION

All Rights Reserved.

※バックナンバーは記念館ホームページでご覧いただけます。

※配信停止を希望される場合はそのままご返送ください。

================================================