=======================================2014/11/13

================================================

福沢一郎記念館 メールマガジン No.2

FUKUZAWA Ichiro Memorial Museum

– Setagaya,Tokyo

================================================

□■□ 現在当館は開館中です □■□

■□■ 開館日は日月水金です ■□■

[1] 開催中!2014年秋の展覧会

[2] ココで観られる福沢一郎作品

[3] コラム 福沢一郎の書架から(2)

[4] 賛助会員のお誘い

————————————————————————————

[1]

□ 開催中! 2014年秋の展覧会

開館20周年記念

「福沢一郎と山下菊二 師弟は時代とどう向き合ったか」

http://fukuzmm.wordpress.com/2014/10/02/fukuz_kikuji_2014a/

————————————————————————————

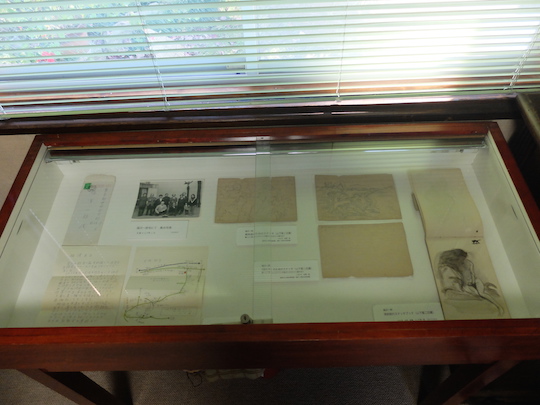

開館20周年にして初めて、福沢一郎以外の作家の作品が展示さ

れた、記念すべき今回の展覧会、やはりとても刺激的な空間と

なりました。

福沢一郎と山下菊二、ふたりの作風はまさに対照的なのですが、

それぞれの個性は失わず、非常にいいバランスで輝きを放って

います。

注目は福沢一郎《フクロウ》。小品ながら、山下菊二との関係

をあれこれ想像させる、とても面白い作品です。また、山下の

《日本の敵米国の崩壊》も、福沢との繋がりを強く感じる貴重

な作例。ぜひ解説パネルを読みながらお楽しみください。

皆様のご来館をお待ちしております。

会 期:11月2日(日)〜30日(日)の日・月・水・金・曜日

午前11時〜午後5時

観覧料:300円

協 力:日本画廊

※トークの会「福沢一郎と山下菊二 いま語る・その実像」

11月16日(日)午後2時〜3時30分 は、定員になりました

ので受付を締め切らせていただきました。

————————————————————————————

[2]

□ ココで観られる福沢一郎作品

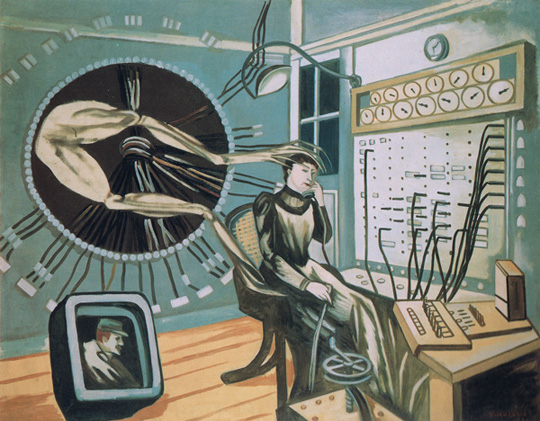

《敗戦群像》 1948年 @群馬県立近代美術館

福沢一郎の作品としては、おそらく一番露出度の高いものだと

思います。でも所蔵館で常に見られるわけではありません。

たまに国内外の展覧会のために旅に出ることがあるので、保存

のため頻繁に展示することが難しいのです。だから常設で見ら

れたらむしろラッキー!

荒涼とした大地に裸体がうず高く積み上げられ、複雑にからみ

合っています。いったいいくつの人体があるでしょう?という

クイズを出したくなりますが、はい、実際どうなのかは判りま

せん。あしからず。

この作品、福沢の代表作と目されていますが、まだ解明されて

いない謎があります。タイトルの《敗戦群像》は、発表当時に

は「敗戦の記念碑」だったり「群像」だったりと、一定してい

ません。また、人体のピラミッドの頂上にある頭部は、古い図

版にはみられないものです※。とすれば、のちに描き足された

ものでしょうか? いったいいつ頃? 謎は尽きません。

そのぶん見る楽しみも尽きないですね。

展示期間は12月14日(日)まで。

作品画像は記念館ホームページに掲載中。

http://fukuzmm.wordpress.com/2011/09/09/1948_haisen/

※ 例えば、針生一郎『芸術の前衛』(弘文堂、1970年)冒頭

の図版《群像》1948年 を参照のこと。

————————————————————————————

————————————————————————————

[3]

□ コラム 福沢一郎の書架から(2)

阿部次郎著『地獄の征服』〈文芸評論 第一輯〉

岩波書店、1922(大正11)年

なかなかショッキングなタイトルですが、中身は著者のゲーテ

『ファウスト』とダンテ『神曲』に関する講義録が中心の論文

集です。

著者の阿部次郎は哲学者・美学者。『三太郎の日記』(合本、

岩波書店、1918年)は大正期の学生たちに大きな影響を与え

た「自己省察の書」と評されています。

本書中「ダンテの『神曲』とニイチェの『ツァラツストラ』」

ではダンテの「高貴の道徳」「正義」「敬虔」とニーチェのそ

れらについての対比が述べられており、二高時代にニーチェ論

で名高い登張信一郎の指導を受けた福沢などには興味深いもの

であったと想像されます。また「ダンテ雑話」や「神曲入門」

などの章は終戦直後に制作された「ダンテ神曲地獄篇による幻

想」の連作を描くのにおおいに役立ったのではないかと思われ

ます。

なお、福沢の旧蔵書内には阿部の『三太郎の日記』は見当たり

ませんが、この書には以下のような記述があり、なんとなく福

沢の「ダンテ神曲〜」を描く際の心情と通ずるものがあるよう

に思われるのです。

「地獄を見ないものは地獄が描けない。地獄を忘れたものも地

獄が描けない。地獄にゐるものも亦地獄が描けない。地獄を通

つて來て而も現在鮮かに地獄を「觀」てゐるものにして始めて

地獄は描けるのである。」

福沢は『地獄の征服』だけでなく、『三太郎の日記』も愛読し、

清廉な気風で『人格主義』を提唱した阿部の思想にもある程度

共感していたのではないでしょうか。彼の思想の背景を知るう

えでも興味深い書物です。

————————————————————————————

————————————————————————————

[4]

□ 賛助会員のお誘い

一般財団福沢一郎記念美術財団では、その美術振興活動をより

広範囲に、積極的にすすめるために、賛助会員を募っています。

一人でも多くの方に参加していただくことで、若い美術家の顕

彰、美術研究への助成など財団の活動が充実しますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

◯賛助会員の区分と会費

(1) 一般会員 3,000円(年会費)

(2) 維持会員 30,000円(年会費)

(3) 特別会員 300,000円(永久会員)

◯特典

(1) 福沢一郎記念館入館料無料

(2) 福沢一郎記念館ニュース送付

(3) 記念館主催の催し物に優先的にご招待

◯会費のお振込先

●郵便局振替口座 00190-2-695591

福沢一郎記念館

●りそな銀行 祖師谷支店 普通口座 1000201

(一財) 福沢一郎記念美術財団

————————————————————————————

================================================

福沢一郎記念館 メールマガジン No.2

2014年11月13日発行

編集・発行 一般財団法人 福沢一郎記念美術財団

福沢一郎記念館

【ホームページを移転しました】

facebook: https://www.facebook.com/fukuzmuseum

Copyright(c) 2014 FUKUZAWA ICHIRO MEMORIAL FOUNDATION

All Rights Reserved.

※バックナンバーは記念館ホームページでご覧いただけます。

※配信停止を希望される場合はそのままご返送ください。

================================================