小林文香 アーティストトークの記録

2016年10月28日

ききて:伊藤佳之(福沢一郎記念館非常勤嘱託(学芸員))

ーーーーーーー

小林文香(こばやし・あやか)

1987年生まれ。2010年、女子美術大学洋画専攻卒業。2012年、女子美術大学大学院版画領域修了、福沢一郎賞。在学中から個展やグループ展で活躍。2011年第16回鹿沼市川上澄生木版画大賞展(大賞)、同年第11回やまなし県民文化祭(最優秀賞) など受賞も多数。2014年、第82回日本版画協会版画展にて賞候補。現在、日本版画協会準会員。

ーーーーーーー

1 制作について

—- まずは、福沢一郎のアトリエで作品の展示をしていただいた、率直な感想をお聞かせ願えますか。

小林 非常に気持がいいです。なんといっても、この天上の高さと明るさ。これまでのギャラリーの展示では感じられなかった、気持ちよさ、開放感があります。また、福沢一郎先生のアトリエという、独特の雰囲気にも助けられて…今までにない展示になりました。

—- 小林さんは木版画を主に制作していらっしゃいますね。今回も展示作品のほとんどが、モノクロを基調とした木版画です。これまでの制作じたい、モノトーンの木版画が多いのでしょうか。

小林 そうですね。絵の内容が静かなものなので、色が入って来ると、どうしてもそちらに目が行ってしまう気がして、内容を見せていくために、主にモノトーンで制作をしています。

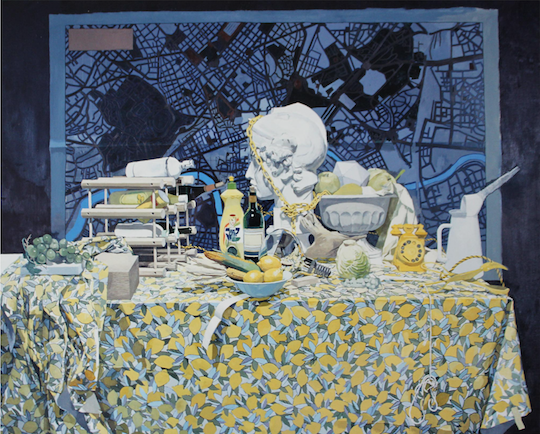

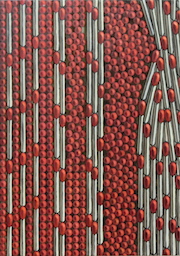

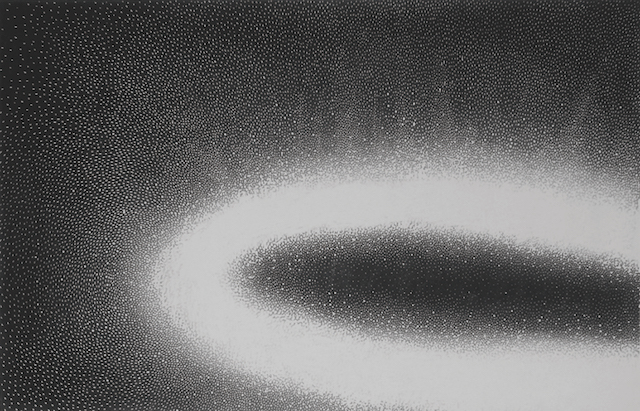

—- 絵の内容、つまり、小林さんが木版画で表現したいと考えているものは…ことばにするのは難しいとは思いますが、あえて言うとすると、どんなものでしょう…。作品のタイトルなどは、そのヒントになりそうな気がしますよね。《やさしさの選択》(図1)とか《夢のかけら》とか、《ほしめぐり》とか。

小林 はい、人間の無意識の世界や、宇宙に関するものが、タイトルには多いような気がします。このふたつは、どこかつながっているようにも思えるので。

図1 《やさしさの選択》 2016年 木版・和紙 54.6×84.2cm

—- 人間のうちにある無意識の世界と、途方もなく大きな宇宙という世界。相反するもののようで、実はつながっているのではないかと。

小林 無意識の中にも、記憶や情報が、養分のように漂っている。そういう状態が、宇宙の空間とも通ずるように思います。宇宙も、何もないようでいて、小さな塵のようなものがあって…そこから何かが生まれていく。そういう構造が似ているのではないかと考えています。

—- そうした世界を、木版画で表現しようとしていらっしゃる。今回は版木も展示をしていただきましたね。シナベニヤの版木に、彫刻刀で細かな点を穿っていくという手法で、版面を作っているんですね。

そして、主な作品はモノトーンですが、よく見ると、いくつもグレーの階調が重なっていることがわかります。また、刷られたかたちが微妙にずれて、ちょっとぼやけたような、不思議な効果を生んでいますね。

小林 これは、ひとつの版を使って何度も刷り重ねて作品を作っているのですが、その過程で、墨の水分によって紙が微妙に伸び縮みするんです。抑えようとしても出てしまう。でも、それが逆に味といいますか、面白い効果を生むのではないかと思って、制作に取り入れています。

—- 一版多色刷をモノトーンでなさっていると。そこに思わぬ効果があるんですね。元の版木では本来色が乗らないところにも、かすかにグラデーションがかかっているものもありますね。

小林 作品によっては、ベタの版でグラデーションを刷って、奥行きを出す工夫をしています。それは最後のほうで調整のためにやっています。

2 なぜ「木版画」なのか

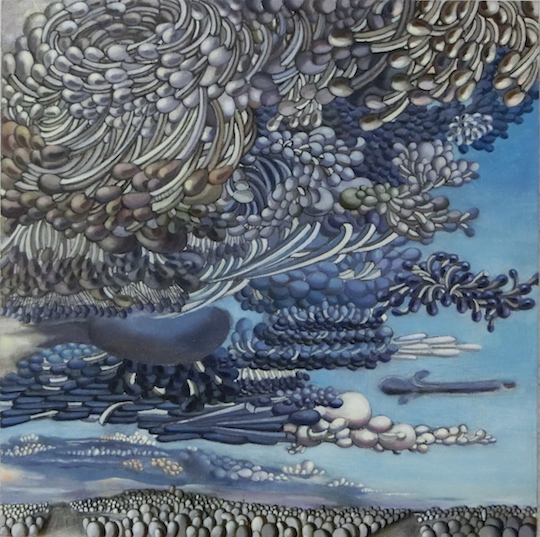

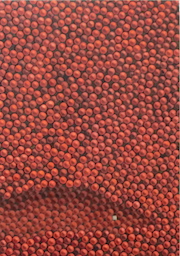

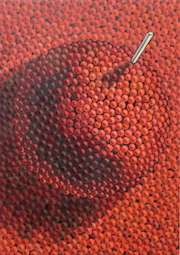

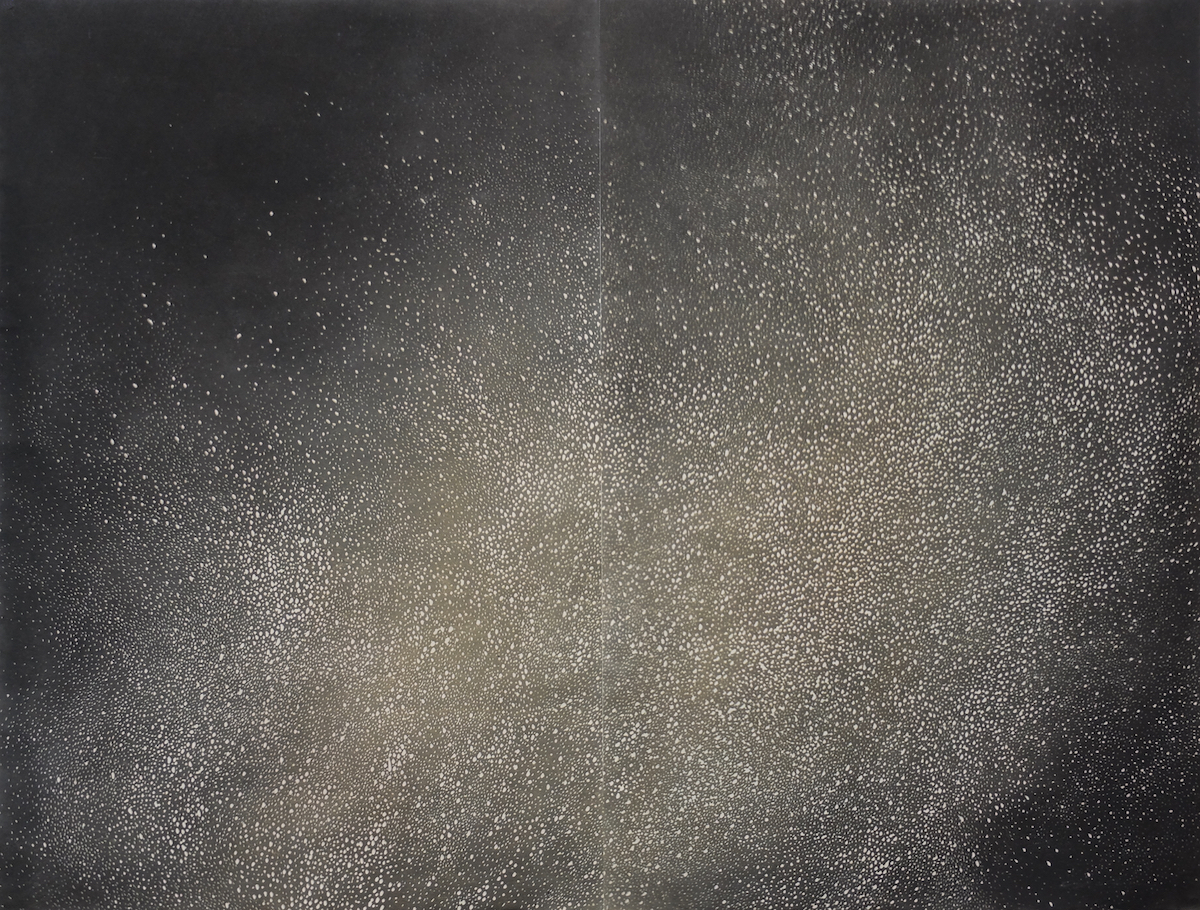

—- 今回はとても大きな、額やパネルにおさまらない作品も出品してくださいました(図2)。

小林 これは10回以上版を重ねて刷って、グラデーションと色味を出しています。ぼやけ方の加減によって、色の乗っていない白い大きな粒が手前に出てくるような、そんな目の錯覚が生まれていて、そこが面白いなあと思っています。

—- なるほど。木版画というと、描いたかたちをそのまま明確に刷りだすもの、というふうに思いがちですが、版を重ねることで意識せず生まれるイメージも取り込んで、作品づくりをなさっているんですね。

小林 はい。

図2 《いのちの余韻》 2013年 木版・和紙 90.0×119.0cm

—- そもそも、なぜ木版画なのか。版画でこういう表現をしてみようと考えたのは、なぜなんでしょう。何かきっかけがあったのでしょうか。

小林 私は、はじめ油絵を描いていました。油絵というのは、どこまでも描き足すことができて、絵がどんどん変わっていってしまうんですね。元のイメージから離れたものになってしまうことがあって…。で、女子美の学部2年生のときに、版画の授業がありまして、体験してみたら、これはいいんじゃないかと。はじまりがあって、終わりがあるという、工程の明確さ。そこに惹かれて、木版画を制作するようになりました。

—- 版画をはじめる前も、たとえばドローイングとか油絵とか、そういうものは、今と同じようなイメージを目指して描いていらしたんでしょうか。

小林 はい。根本的なところは同じで、静かな内面の世界を描こうとしていました。

—- それを木版画で表現しようと思ったときに、葛藤とか、悩みみたいなものはありましたか。

小林 いえ、そういうことはありませんでした。刷ることでイメージができる。そこに間違いはない。いえ、間違ってもいいんですけど…引き返しができない。

—- 潔さ、みたいな。

小林 そうです! 版を彫るときの緊張感も含めて、木版画は肌に合っていると思いました。

3 「色」が息抜きに

—- もう少し絵のお話をおうかがいしましょう。例えばこういう絵、画面を作ろうと思ったときに、元になるスケッチやドローイングは、どんなふうに作るのですか。

小林 鉛筆や墨を使って、ドローイングをします。A4くらいのサイズで描くことが多いです。そこで出来たイメージを、版木に拡大して写しています。

—- やはり、最初の下図のとおり正確に、というよりは、彫りながらだんだん変わっていくものですか。

小林 きっちり下図のとおりにはならないですね。彫り進めて試し刷りをしながら、また彫っていく、そんなふうに制作を進めることが多いです。彫ることイコール描くこと、という感覚が強いです。

—- 小林さんの作品づくりはとても細かな作業ですから、制作にはずいぶん時間がかかるのではないかと想像します。例えばこの作品(図1)などは、完成までにどのくらいかかるんでしょう。

小林 制作だけやっていた頃は、例えばこのサイズ(3裁:三六判ベニヤを3つに裁断したもの)ですと、だいたい半月くらいかかっていました。今は平日仕事をしながらの制作なので、ひと月くらいはかかってしまいます。

—- いま、制作にかける時間は1日何時間くらいなんでしょう。

小林 だいたい3〜4時間くらいでしょうか。

—- やりだすと止まらない…みたいな感じですか。

小林 いえ、ずっと彫っていると飽きてしまうので(笑)、途中で小さな色のある作品などを作りながら…息抜きしながら制作しています。

—- 色のある作品づくりが息抜きになる!

小林 大きな作品の場合、細かな作業をひたすら続けますから、おかしくなってしまいそうで(笑)。ちょっと違うものを作って、ホッとして、また戻って来る、みたいな感じでしょうか。

—- そうすると、何点か同時並行で制作することも…。

小林 はい、そういうこともあります。

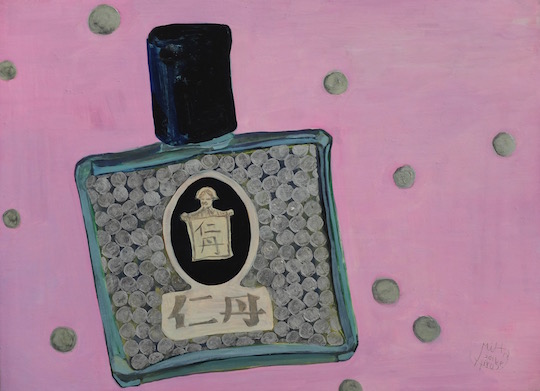

—- 今回、窓のところに置いてある、小さな作品(図3)などは、色鉛筆などを使って描いてらっしゃいますね。

小林 これも、大きな作品を作っている合間の、息抜きのようなものですね。モノクロの世界にずっと浸っていますから、色が欲しい!という欲求をここで満たして(笑)、また作品に戻っていきます。

図3 窓際に展示された小作品(一部)

4 光をえがく

—- 細かな点を穿って、モノトーンの画面をつくるという独特の制作は、木版画を始めたときからずっと変わらないのでしょうか。

小林 このスタイルが固まったのは、大学の卒業制作の時です。それまでは、色を使って、大きな彫りもして、という感じだったのですが…。ずっと、光を描きたいと思っていまして、イメージを突き詰めていくと、光子というのは丸いものなのではないか、と。その光子、光の粒を集めて、光をつくる。そんな考えが出てきました。でも、そんなことを卒業制作でやっても絶対笑われる、と思って(笑)。それまでの制作からがらりと変わってしまうこともあり….。でも、そうした考えが、自分の信条というか、性質と合致すると思えたので…。

—- 思い切って変えた、というか変わった、と。それについてのジレンマというか、葛藤みたいなものは…。

小林 恐怖心みたいなものはありました。でも、思い切って飛び越えて、よかったと思います。

—- なるほど。光を描きたい、ということなんですね。考えてみると、版木に小さな穴を穿つということは、結果的に、刷られるイメージの中に光を生み出す、光を作る、ということになりますよね。ならば、小林さんが版画の世界に飛び込み、このようなスタイルで制作をおこなっているのは、ある意味必然的なことのようにも思えます。

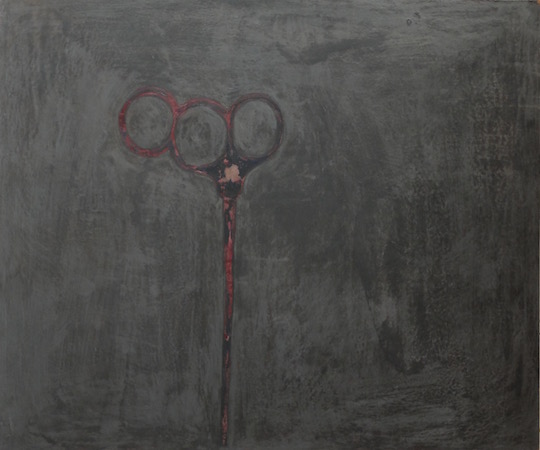

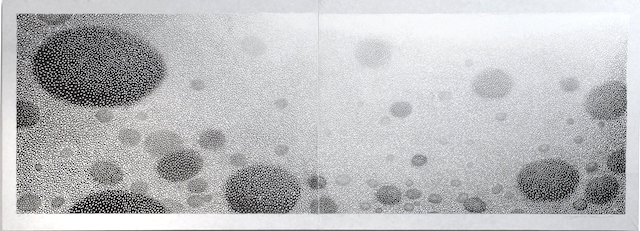

小林さんが版面に穿った無数の点は、光だけでなく、生命のようなものも感じさせることがあります。例えば《ひかりにうたう》という作品…。

小林 はい、2〜3年前までは、丸いかたまりのようなかたちをモティーフとして使っていまして…半抽象、半具象というか、具体的なもののイメージを固定させないかたちというのがテーマにあったんです。例えば星型を描くと、星をイメージしてしまいますよね。そういう(既成の)イメージにとらわれないかたちって何だろうと考え、見る人の感性や印象に委ねるものを目指しました。

—- これはマリモ?なんていく感想をよく聞きます。

小林 はい、そう言われます(笑)。

—- 光を描こうとしつつ、それが結果的に生命を想起させるような、そんな作品でもありますね。

図4 《ひかりにうたう》 2014年 木版・和紙 60.0×183.0cm

5 これからの制作

—- 今回、版木をぜひ展示してほしい!とお願いしましたが(図5)…。

小林 恥ずかしいですね(笑)。版木はふつう出さないものですから。

図5 《やさしさの選択》版木

—- でも、それによって制作のようすがとてもわかりやすかった、という声もいただきます。版木にも触っていただけるので…。それに、この物質感というか、迫力は、実際に見ていただかないと通じませんし。こういうものに日々取り組んでいらっしゃるのだということを感じていただけたのではないかと思います。

小林 ありがたいです。版画をやってらっしゃる方からは、触りたい!とよく言われるので、今回もお客様にはぜひ触っていただきたいです。

—- では最後に、これからやってみたいこと、目指したいことなどあれば、お聞かせください。

小林 大きな作品をもっと作りたいな、という欲求が出てきました。それと、今回も出品しているのですが(図6、7)、ひとつの版木を使って、複数のイメージを作るということにも、取り組んでみたいです。

図6 右側の壁下段左より《cosmic sound-2》、《cosmic sound-1》、《cosmic sound-3》 2017年 いずれも木版・和紙 45.5×60.0cm

図7 《cosmic sound-4》 2017年 木版・和紙 45.5×60.0cm

—- この4点、全部ひとつの版木から刷られたものなんですか?

小林 そうです。版の位置を変えたりずらしたりして…どこまでイメージを拡げられるか。今後さらに挑戦してみたいと思っています。

ーーーーーーー

「真摯」ということばが、これほど似合う作家も珍しい。小林の制作は、構想からエスキース、版木作り、そして刷りに至るまで、実に真摯な態度に貫かれている。「ストイック」とは少し違う。なぜなら、作家は極度に完璧さを求めないからだ。あくまで地道に、時には粘っこく、版に立ち向かい、刷りを重ねる。そこに「間違いがあってもいい」と作家がいうのは、あるがままの自分を受け入れ、虚飾や無理なそぎ落としを介入させず、文字通り真摯に制作に向かっていることの表れでもある。

「光を描く」という作家の目標は、絵画の根本問題でもある。だから、古来画家は光の状態、ありようをどう把握するかに腐心してきた。小林は木版に無数の点を穿つことで、この問題に自分なりの答えを示そうとしている。

世界は基本的に闇である。そこに光が差し込むことで、はじめて闇は闇として立ち上がる。彫られる前の版面が漆黒の闇だとすれば、そこにある形態を彫ることで、イリュージョンとしての光が差し込む。作家はイリュージョンの外郭をそのまま線で彫ることを良しとせず、光の状態を点およびその集合体と考え、直径3〜5mmの幾千幾万の点を穿ち、闇に光を浮かべる。静かな、しかし途方もない作業の先にあらわれるかたちは、時に星団や星雲のような果てしない世界へと我々を誘う。

宇宙は、我々の内的世界の状態と近しいもののように感じると小林はいう。こうした幻想は、ともすれば甘美な文学的詩情に耽溺する危うさを持つ。しかし、作家はそれに抗うように、モノクロームの版を重ねることでぐいぐいと押し切る。実はここに、作家の真の力量が示されているのではないだろうか。過度な詩情を排し、絵画における技術と表現の問題を独自のアプローチで追究し続けた福沢一郎の遺伝子は、こんなところにも受け継がれているように思われる。

地味に地道に制作を突き詰めてきた小林は、いま進むべき方向を確かに見定め、版画の新たな可能性をも模索し始めている。今後も自分らしく、真摯に版とイメージの世界を探究してほしいと、切に願う。(伊藤佳之)

ーーーーーーー

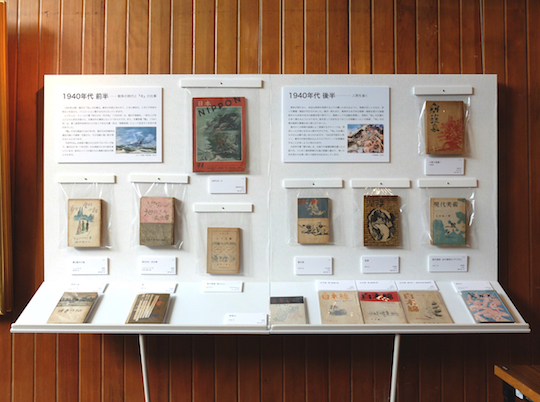

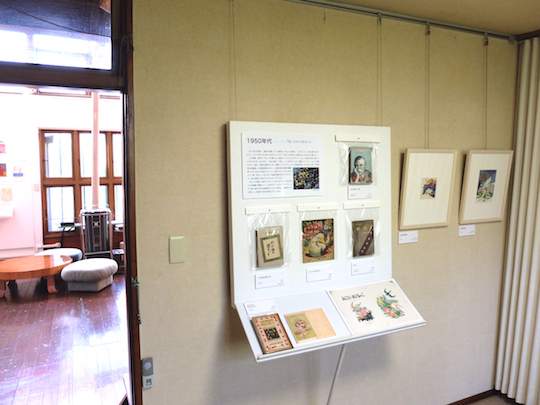

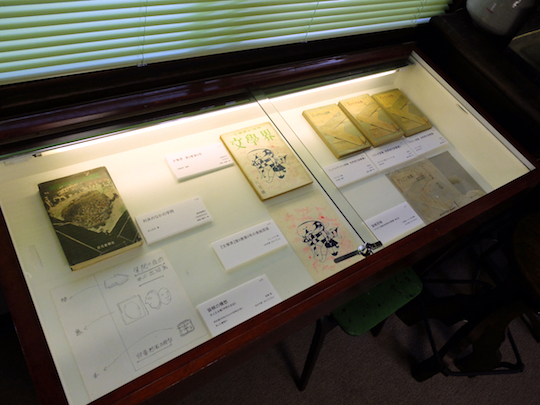

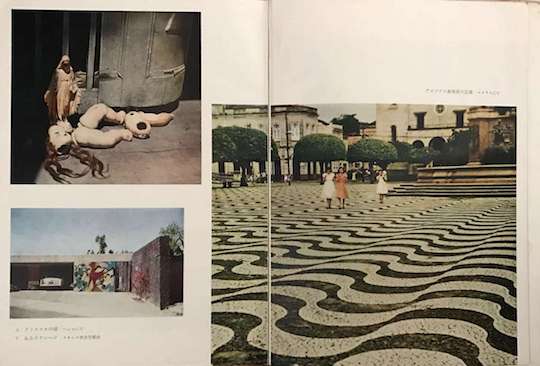

※ 図番号のない画像は、すべて会場風景および外観