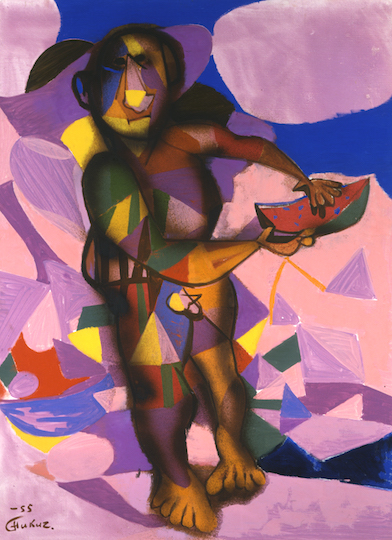

《題不詳(人ならば浮き名や立たむさ夜ふけて我た枕に通ふ梅ヶ香)》

1931年 富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館蔵

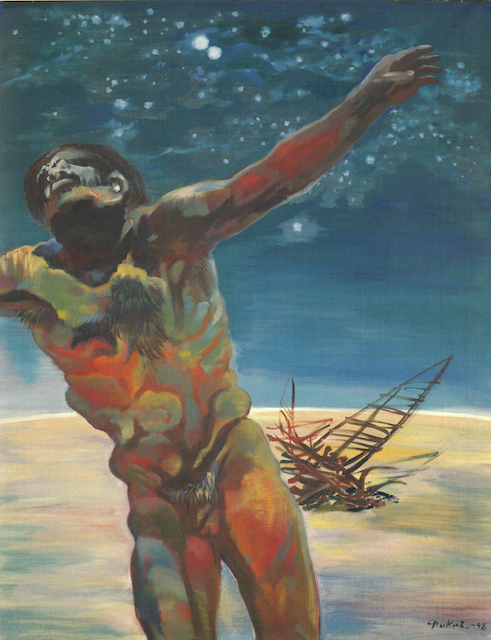

《世相群像》1946年 富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館蔵

このたび、福沢一郎記念館では、春の展覧会として「福沢一郎の『ニッポン』」を開催いたします。

日本に生まれ、生活する画家が「ニッポン」を描くとき、それはどのようなすがたを伴って現れてくるのでしょう。

ある画家はこの国にしかない風景や人物像を求めるでしょうし、またある画家は受け継がれてきた伝統のなかに美しさを見出し画面に取り入れるでしょう。そして、それらの作品は、ときに故郷としての「ニッポン」を高らかに謳いあげ、ときに注意深く人間をみつめ、またときに社会のありようを激しく批判するものとなるでしょう。事ほど然様に、「ニッポン」をめぐる画家達の制作姿勢と、作品のありようは様々です。

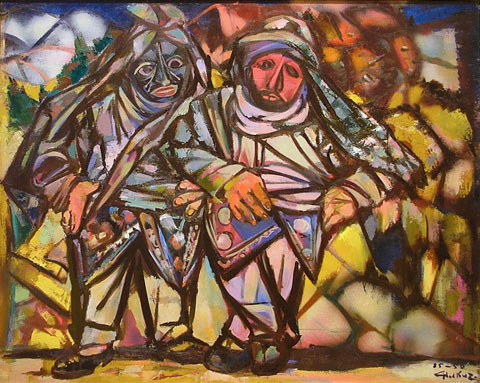

今回の展示は、福沢一郎がどのように「ニッポン」を描いてきたかを、作品をとおして探る試みです。

当然のことながら、彼が「ニッポン」に向けたまなざしは、時代によって、また自らが置かれた立場によって、微妙に変化してゆきます。しかし、通底しているのは人間と社会に対する批判精神であり、また新たな「人間」のすがたを探ろうという強い欲求でした。

「ニッポン」が発展と混沌の渦中にあるとき、彼はその世相を、スナップショットのような視点で切り取ったり、地獄の世界になぞらえたりして、ユーモアたっぷりに批判しました。また「ニッポン」が危機の時代にあるとき、彼は社会の混乱を裸体群像によって象徴的に描き、人間性の恢復を切望しました。さらに晩年になると、古代日本の神話や歴史物語が主題に加わり、ダイナミックな人間達が画面を支配しました。

新鮮な驚きに満ちたワンダーランドであり、皮肉たっぷりに批判するに値する社会であり、さらには人間性を深くみつめるためのひとつの視座であった、福沢一郎の「ニッポン」。今回は新発見の作品2点を含めた10点を展示し、その姿をさぐってみたいと思います。この機会に、ぜひお出かけください。

会 期:2012年4月13日(金)〜6月1日(金)11:00-17:00 月・水・金開館

※ 5月4日(金)は祝日ですが開館します。

入館料:300円

※講演会開催のお知らせ

「福沢一郎、最近の話題」

※終了しました。講演会のようすは、“>こちらから。

講師:染谷滋氏(群馬県立館林美術館 館長)

日時:5月9日(水) 14:00〜15:30

場所:福沢一郎記念館

会費:1,500円

※要予約/先着40名様(FAXも可)

※追記:講演会の「会費」が、誤って「1,000円」と記載されておりました。お詫びして訂正いたします。(4/24)

<お問い合わせ:お申し込みはこちらまで>

TEL. 03-3415-3405 / FAX. 03-3416-1166