PROJECT dnF 馬場美桜子「折り目をあるく」

作家インタビュー

2024年11月 ききて:伊藤佳之(福沢一郎記念館非常勤嘱託(学芸員))

——- 馬場美桜子(ばば・みおこ)

東京都生まれ。2014年 多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻卒業(第19回福沢一郎賞)。 2015年 公益財団法人佐藤国際文化育英財団 第24期奨学生。同年 テラダ・ア ート・ アウォード2015 審査員賞。2016年 同学大学院美術研究科博士前期課程絵画専攻油画研究領域修了(第1回辰野登恵子賞)。2022年 第57回神奈川県美術展 県議会議長賞。 同年 第20回アートギャラリーホーム展 三菱地所レジデンス特別賞。2024年 絵画の筑波賞2024 準大賞。同年 第23回アートギャラリーホーム展 東京メトロ都市開発賞。主な個展に2017年「corpse」(東京九段 耀画廊)、2023年「積み上げられた湿度」(CRISPY EGG GALLERY、神奈川)、2025年「たわむ たゆたう」(同)がある。グループ展参加多数。 ——-

記念館での展示について

—- まず、当館で個展を開催した、率直なご感想をお聞かせ願えますか。

馬場 やっぱり、福沢一郎さんのアトリエであった空間だということが頭にすごくあったので…歴史的な面影みたいなものに対する感動がありました。それから、今まで展示してきたような、いわゆるギャラリーとは違う空間で、どんなふうに見えるんだろうと、正直ちょっと怖いなという感覚もあったんですが…高いですし階段もあって…そもそもあの木の壁がとても美しいので、何かそこ私の絵があって大丈夫かなと思っていたくらいで。すごく光が綺麗な場所ですよね。しかもこの一番大きい壁に、私の作品一点だけを飾れるっていう…。設置してみると意外にも作品が落ち着いて見えてくる感じがして、新しい発見でした。

—- ここはもともと画家のアトリエとして建てられたところなので、天井高や採光などは、他のギャラリーとはかなり違うと思います。私は、この木の壁と馬場さんが描いた作品との、いいコントラストが出たんじゃないかしらと思っています。壁の木材は生きている木としての役割は終えていますけど、植物のさまざまな様態を描いている馬場さんの作品をこの壁の中心にどん!と据えたとき、何か象徴的なものを感じたのですが

馬場 やはり、元々は展示のための場所ではなく、アトリエという用途の場所、生活の場所だったということから、新鮮な感覚を抱いたのかも知れないですね。それと、これまで私は木材を、例えばフレームに使うことなどは、むしろ避けていたんです。木としての素材がわかりやすいものとかは…なんというか、自然物を描いているからこそ、絵と馴染みすぎて、自然のイメージが私(の感覚)とずれていくのかなと思って、今まで使ってこなかったんですよ。

—- そうなんですか。じゃあ、今まではフレームも木ではなく主に金属のものを…。

馬場 そうなんです。なので、今回どんなふうに見えるんだろうと思っていたんですけれど、予想に反して、壁も美しいままだし、よく見えるような感じがして…この部屋自体が他では体験できない雰囲気をもっていて、その雰囲気の中にある、実際に使われていたという現場感が、なんだかとても特別なものに感じました。

—- 今回、小品は白っぽい木のフレームを使っていらっしゃいますよね。私はこのフレームと作品が、自然と馴染んでいると感じていました。あれが金属でも悪いことはないんですけれど…むしろ今回はフィットしたんじゃないかしらと。

馬場 今回この場所での展示ということで、少し木目のわかるようなものが作品と空間に合うかなと思って、木材のフレームを選びました。

—- とても作品が映える造りになっていると思います。そういえば、この小品(図1)はとても人気がありましたね。

馬場 そうですね。この場所(階段下の幅の狭い壁)にちょうど絵のかたちとサイズがぴったり合ったなと私も思っていました。これまで自分の絵が、例えば家やカフェの壁のような生活空間に近いところに飾ってあるのを、実際に見たことがなかったので…ここにこの作品が飾られたことで、そんなシーンをすごく想像できました。

—- 確かに、作品を買い求めた人の自宅を観に行くようなことは滅多にないですよね。

馬場 はい。私は自分の絵を自宅に飾らないので…他の方の絵は飾ることがあるんですが、壁もそんなに無いので自分の作品はだいたい梱包してしまっています。それこそ描きかけの絵があるだけでもう、部屋がいっぱいいっぱいで(笑)。今回は、そんな想像をふくらませることができました。

—- 作家の心情としては、自分の作品は、やっぱり外にお見せするもの、みたいな感覚があるのでしょうか。

馬場 いえ、やっぱりスペースの問題が大きいですね。いつか自宅の玄関とかソファーの上にバーンと絵を飾りたいんですけど(笑)。

「はざま」の植物を描く

—- 制作についておうかがいします。植物の生死のはざまというか、いろいろな様態を一つの画面の中に同居させるような作品を描き始めたきっかけは、どんなものだったのでしょうか。

馬場 最初のきっかけは、近所にビニールハウスでシクラメンを育てて売ってらっしゃる農家さん、園芸店がありまして、幼いころからよく訪れてたんですけれども、ビニールハウスの奥のほうに、商品にならなくなったシクラメンを全部引っこ抜いて、土に埋めて肥料にしていくために、まとめて山みたいに積んでいるところがあったんです。

シクラメンって茎が赤だったり、ピンクだったり鮮やかなので、それが絡むように積まれた山を見て、なんて綺麗なんだろうって思って、単純に興味を引かれたんですけど、でもこれってよく考えたらもう抜かれちゃって、埋めて、土に還すために置かれてるもので、農家さんにとってはもう(売ったり、鑑賞したりという役目においては)いらないものなんだよなって思ったときに、誰かの捨てたものだけれど、まだまだ生きてるように見えたり…美しいなって。死んでいるとは思えないような色があるっていう。生と死が混在している、一つの中に同時にあるということが、枯れているという定義とか、いらないものとか死んでるものに対して…自分もそれを見るまでは、廃棄されているものだったら、そのようにそのまま受け止めて見ていたんですけど、その感覚とか、見方がそのときに自分の中で変わったような気がしています。

でもそれは、綺麗だから捨てないでとかいうわけでも、誰かを否定したり、誰かにそういうことを強く訴えたいっていうわけでもないんですけど、当然ですが自己と他者の間には感覚のずれがあるなと気づいたというか、自分自身もそれを見るまでと見てからで、ものの見方が変わったなっていう体験でした。その後、そういう状態の植物にすごく興味が湧いてきて、近所の畑で、間引かれていらなくなった野菜や、育ちすぎて商品にならないないような野菜がゴミ集積場所とかにあるので、そういったところを覗いてみたり、そんなことを日常的にするようになっていきました

—- その、シクラメン農家さんの廃棄される積まれたお花を初めて見たのは、いつ頃のことですか?

馬場 大学2年生の終わりか3年生ぐらいだと思いますね。その後は1年間ぐらい、あのとき畑で見た(山のように積まれた)シクラメンを描いていました。

その後も、1年間に書く枚数が少ないこともあって…そのテーマに対する答えが出るとか、完結するとかいうことがなくて、学生時代からずっとそのテーマで描いています。

—- 描く対象は少しずつ違っているかもしれませんが、視点はほぼ変わらずに、そういったものたちに向けられているわけですよね。そういったものたちに対して、美しいという感情が起こったというところが面白い。多くの方はそういう感情を、捨てられている状態を認識した時点で、持たないんじゃないかと思うんですよ。でも馬場さんは、打ち捨てられているものにも、色の鮮やかさや、まだちょっと命を感じるような葉っぱのハリとか…そういう美しさを発見したことじたいが、とても大きいなと。

馬場 でも私もそれまでは、例えばキャベツの外側をむいてポイッて捨てたものを観察したりはしてこなかったんですけど…。きっかけになったものは何か…あのシクラメンの山を見たことがきっかけになりましたね。シクラメンの茎ってけっこう太いですよね。植物なんですけど、あの独特な質感というか、主張が強くて。

—- そういえば、シクラメンって、クリスマス近くになるとスーパーとかにも鉢で並んでいますよね。

馬場 そうですね、冬って、(景色の中で)色は結構抑えめになるじゃないですか。そこ(シクラメンの廃棄されていた場所)は畑ですから、地面はもう茶色一面で、周りの木は色が収まって、そこだけがすごく赤くて、そういう印象の強さから、何か惹かれるものがあったのかもしれないですね。

—- 突然そこに色が出現している。なるほど。そんなことがきっかけで、畑とかお花屋さんとかの脇にある廃棄されてしまったようなものに対して興味を持って、モチーフとして描くようになったと。それらを写真に収めて、その画像をほぼそのまま描くっておっしゃっていましたよね。

馬場 はい。もちろん自分で構成する部分はあるんですけど、写真に収めることも私にとっては重要で、抜かれてしまった植物の状態ってどんどん変わってしまって、次の日にはぜんぜん違うものになってしまうので、その状態を残すという意味もあります。それをそのまま描くというのは…私は下描きを結構しっかりするんですけど、そのまま描くという意識でいた方が、私の感情的な部分や、そのときのテンションや感情の揺らぎみたいなものが作品に移らないと思っていて、何かそういった感情的なものとかはそぎ落とされた方が、(作品を)見る方にとってフラットになるというか、私としての思い入れとか考え方みたいなものを押し付けずに…押し付けるっていう言い方はちょっと強いですけど…何て言ったらいいのかな…あんまり私の目線に寄りすぎないように、というか…。

—- 作家自身の主張とか、感覚とか、感情とかいう極めてパーソナルなものからモチーフを、一旦遠ざけるという意味があるわけですよね。下描きをしっかりして、できるだけそのイメージをそのまま写し取るように描いていくと。もちろん、そこには感情や感覚は必ず乗る。とはいえ、寄ってくるものを押し戻しながら…そのせめぎ合いみたいな…。

馬場 そうですね。

—- そのせめぎ合いって結構、ときには力技みたいなことになるような気もするんですけど…例えば、全体をまとめるというよりは、面相筆で部分部分をがっちり完成させながら描いていくという制作スタイルも、モチーフに対する感情のようなものを引き離すための力技のようにも感じるのですが、そのへんはいかがですか。

馬場 そうですね。部分ごとに一つずつ描き進める方法を取ることで、絵の中で花も根も茎もどこが主役・脇役という差をなくし、画面のすべてが同じぐらいのフラットなものにしたかったんです。 これは、感情的なものを削ぎ落としつつ、画面の全てを均質に描く/扱うという行為からも、生と死を同等に扱うというテーマに近づけるかもしれないという思いも、そんな描き方をしている理由の一つです。

—- そうすることによって…繰り返しになりますけど、やは画面に対して一歩下がって、という心持ちがより強くなると。

馬場 私の目線について理解してほしいというよりも、私の感情らしきものをなくして、フラットな状態のものにすることで、その…(こういう作品を描く)きっかけになった…シクラメンを見たときのような感覚を、(作品を見た)人と共有したい、みたいなことなのかもしれないんですよね。

—- そのときの驚きというか…え、こんなことなの?みたいな発見を、見る方にしていただきたいと。

馬場 はい。ですから、見ていただいた方の感覚で捉えていただくのが一番いいというか…こう感じてください、じゃないんですよね。

—- 最近、自分の情感とか感覚みたいなものを溢れ出させるような絵画が、あまりみられないような…例えば福沢一郎が生きた昭和の初めから中ごろの絵画のあり方に比べて、ものすごく(感情の)トーンが抑えられているような気がするんですね。例えば麻生三郎さんのように、ああいう激しい、自分のささくれだった心の内側をガーッと剥いて、どうだ!って見せるような、そういう絵画はとても魅力的だと思うのですけれど、これだけ視覚体験の場や機会が多様化して、なおかつ、視覚メディアの受容が手軽になってきたということが、もっと客観視しようとか、もっと多様な見方を、描き手もみなさんと共有したい、そういう気分のある方が多いような気がします。そう考えると、馬場さんの絵画はある意味とても現代的な、絵画のありようなのかしらと思いました。

馬場 そうかもしれないですね。自分の内面を深く煮立てて世界に突きつけるというより、一つのものに向きあう体験を一緒にしたいとか、感覚や違和感を共有してみたいとか。そんな感覚があります。

出品作から…《transformation》

—- こちら(図2)は今回の展示作品の中では一番大きな、《transformation》ですね。これは2022年の作品ですか。(多摩美術大学油画研究室の)助手としてお仕事なさっているときの作品とうかがっています

馬場 はい、これは勤めていた多摩美術大学での「助手展」に出すために描いた作品ですね。助手展の会場はとても広くて、やっぱり助手をしている間に大きい作品を…助手が終わったらもう(ここまで大きなものは)描けるかどうかわからないと思っていたので…大きな絵を描こう、という気持ちで描きました。

—- ちなみに今まで一番大きな作品は…。

馬場 卒業制作のときの200号ですね。あのときはもう、こんな大きなのをかけるのは最後だな、くらいの気持ちでしたね。卒業制作への思い入れてが強くて、絶対に大きいのを描こう、みたいな気持ちがありました。

—- そのときと今で、何か変化が生まれているのだとすれば、どんなところですか。

馬場 そうですね、今の描き方、植物を画面の全面に描くというのは、だんだんとこうなってきたという感覚はあります。最初はもっと背景がありましたし。もちろん、今も画面の奥のほうが暗くなっているような描き方をすることはあるんですけど。こういう見せ方をしたい、というポイントは違ってきているように思います。最初の頃は、画面の中央に見せたい部分があって、周囲に背景の土が描かれていて、みたいな構成をしていたと思います。それが何か、だんだんと全体的に…例えば(画面の)奥の部分の植物と中央とであんまり描く感覚が変わらないような…そういう描き方に、少しずつなっていったような気がします。

画面の端からだんだんと描き進めるという方法は、このテーマに合わせて始めました。最初は単純にその描き方が、性に合っている気がして始めたっていうのが正直なところです。あまり器用じゃないので…。

例えば、はじめに下地を置いて、だんだん(モチーフを)具体的に浮き上がらせるように描くという方法は、絵がどうなるかが、もう自分では全く想像できなくて…。ここはこう描く、ここはこう、と、一筆ずつ自分で納得して進めるには、その「部分描き」が必要だったと思います。

—- 大学1・2年生の頃などは、もうちょっと違う制作手法でしたか?

馬場 そうですね。全然違いましたね。色々なことを試していました。1・2年生の間は課題があるので…課題に対しての答え方は、多摩美は本当に自由なんですけど…。

…そうだ、先ほどお話ししたシクラメンのエピソード…そのきっかけが、2年生の課題、ペア制作の課題で…。

—- ペア制作?

馬場 同じクラスの学生とくじ引きでペアを組んで、互いに一つずつ言葉を出し合って…その二つの言葉をテーマに作品を作りなさい。という課題があったんですね。多分2年生の一番最後の課題だったと思うんですけど…それで、確か始まりと終わりみたいな言葉が、お互いに出たんですよね。アルファとオメガみたいな…。その「オメガ」という言葉から、私は、最後の地点にあるもの、ということを考えていたんですが、課題をどうしよう…といろんなところを歩いて…フィールドワークというか、歩いて何かを見つけたいと思っていたんです

—- なるほど。

馬場 ずいぶん遠くへ行ったりもしたんですけど、自分の家の近くの園芸店に行って、例のシクラメンを見て…さっきお話ししたような、感覚が変わるようなものに出会って、始まりと終わり…終わりというか、植物がまだ生きていることと、枯れていることが、同時にこの一つの中にあるということを思って、その状態を描こうと思ったような気がします。たぶん…。あまりはっきり憶えていないんですが(笑)。

出品作から…新作を中心に

—- では、新作を一緒に見てまいりましょう。《Midpoint》(図3)は、さっきおっしゃったように、背景…とはいえないかもしれませんが、暗い部分が上下にあって、画面中央には太い茎が右から左へ張り出して描かれていて、面白いなと思ったのは、2022年の大きな作品もそうなんですけど、影を、陰影として描くということを、あまりなさらないじゃないですか。例えば、画面のどちら側から光が当たっているかな、ということを想像すると、太い茎のあたりはもっと、部分的に濃い影ができて暗くなるとか、そういうことが起こるじゃないですか。でもそうではなくて、やはり植物の一つ一つに集中して描いているということが、陰影をあんまり感じさせない描き方に繋がるのかな。と思っていたんです。

陰影を感じさせないことで、いわゆる立体感とか奥行き感みたいなものが、限りなく排除されてるように思います。

馬場 そうですね。結構フラットに描いてますね。

—- そこがハイパーリアリズムみたいな方向とはちょっと違う。そこは馬場さんの制作のユニークなポイントなんだろうなと、私などは勝手に解釈してるんです。多分そのリアルというもの…馬場さんからも、リアルっていう言葉はあまり出てこないんですよ。

馬場 私の感情や存在感を削ぎ落として…というお話をしたんですが、ただそれを真実の、本当にそのときの写実的な空間で描くことよりも…やっぱりそこには私のイメージがあるのかもしれません。

—- 多分、翻案・翻訳されてる部分がやっぱりあるんだとは思うんですけれども、それが結果的に、見る人にとってはいろんな解釈を生む画面作りになっている。例えば、これはアブラナだとか、キャベツのトウが立ったやつがポイって捨てられてる状態だっていうことが、それこそリアルに判別できるようになると、(見る人の)感じ方はまた変わりますよね。

馬場 そうですね。

—- だから視覚(感覚)と思考の間を、ちょっと離してあげるという作用が、多分馬場さんの翻案・翻訳の過程の中にあるように思うんです。

馬場 多分、色の方が私にとってはリアルな整合性よりも重要で、(植物が)枯れていること(状態)も含めて、やっぱり色の鮮やかさが、私の中では、その植物に対して抱いている存在感のイメージだと思います。それを描いていくと、結果的にそういう状態になっているのかなと思いますね。あとは場合によっては光の差し方や陰影も意図的にエモーショナルなものに繋がるので削ぎ落としているということも一つあるように思います。

—- なるほど。色を中心に、馬場さんの制作思考のようなものが巡っているのだとすれば、陰影という(色とは)別の要素で画面をカバーしてしまうようなことは、意識するとしないとに関わらず、避けられているという感じはしますよね。馬場さんが植物のさまざまな様態から受け取った、美しいと思える色を置いていく。それが結果的にこのような画面づくりになっている。

馬場 そうですね。

—- お話聞いていて、制作のスタンスは一貫しているのだなと感じますが、例えばこれは最近作の一つ(図4)ですが、これまでの作品と少し違うように思うのです。多分生えている状態をそのまま描いていらっしゃる。

馬場 そうですね。これは捨てられている植物ではなくて、街路樹だったと思うんですけど、この絵を描いたときは、葉先が少しずつ、こういった形で枯れてくる…まだ生えているけれど枯れてきているっていう部分に着目したのと、あとは前から感じていることなんですけれど、こういう、モノがたくさん重なった状態っていうのが、私惹かれる部分があって…いろいろなものが積もっていって、塊のようなものが出来たときに、見えていないけれど、確実にこの奥に何かがある、でもそれを触ることはできない、みたいな状態が。

—- ああ、なるほど。

馬場 この密集している様子に惹かれたことと、この葉先の色が少しずつ変わっていって、細くなっていって…一枚一枚のうねりや色の変化を見ていました。

—- この葉は斑点ができて、おそらく細菌か何かに感染しているみたいな状態ですよね。そういう、生死がはっきり分かれていなくても、生きている状態の中でも差異が生まれている、というところの発見なんですかね。

馬場 そうですね。これはもう生きていると言っていい状態だと思うんですけど、やっぱりその…ただ綺麗に生があるだけじゃなくて、常に変化している。変化が中に含まれている、みたいなことかなと思います。

—- 戸谷成雄さんという彫刻家の方がいらっしゃるんですけど、面白いことをおっしゃっていて、彫刻…塑像は、心棒に粘土をくっつけて作りますよね。だから、形には芯が通っている。芯から肉付けすることで形態の軸を作る。それが彫刻(塑像)だというふうに多分学校では習うと思うんですけど、戸谷さんはそういう彫刻のありようから逆転するんですよね。要するに表面なんだと。例えば、森を見ると、我々は森を見ているんじゃなくて森の表面を見ている。木々がたくさん集まって、枝葉が重なって何となく塊として見える。だからその中に何があるかわからないけれどもその表面、膜のようなものを見て我々は森だと判断する。この森になぞらえて彫刻を追求するとどうなるか、ということを考えて、角材をチェーンソーで刻んでいく。でこぼこの木の集合体で構成される「森」というテーマの作品群に、戸谷さんは行き当たるんですね。表面の様態を捉えて、そこからあるかどうかわからない内側に迫ろうとする。

いま馬場さんの、分け入れない内側を探ることに興味があって、そのためにフラットな表現を心がけている、ということばを伺って、何となく戸谷さんの彫刻のありようとちょっと重なるところがあるなあ、と思いました。決して迫ることのできない命みたいなもの…ことばとして適当かどうかわかりませんが…そういう得体の知れないものに、ある膜のようなものを通して感じようとする。届かない。だったらその膜を、そのまま膜として、変にリアルみたいなこと言わないで表面として捉える、みたいなところが、ちょっと通ずる感じがしました。

馬場 森や山に行くと、山道やその付近じゃなくて、もっと見上げた遠くの先に鳥だけが飛んでる岩の切り立ったところとか、完全に人が入ってないところってあるじゃないですか。手入れもできない木だけがあって、みたいなところ。そういう、一度も人が立ち行ってないんだな、どんなふうになってるんだろうとか、あの形になるまでにはどんなことがあったのかとか想像することがあります。そういう…よくわからないけど、触れられないけど、そこにある状態っていうのはすごく魅力を感じていて、想像しますね。

—- 無理に分け入ってはいかないけれど、何かこう、じわっと来るものがあるってことですよね。そういう得体の知れない状況を捉える感覚が、つとめて具体的なものを描いているにも関わらず、いろいろな人にいろいろなことを思い起こさせる、そういうものに繋がっていくんでしょうかね。

出品作から…小品のことなど

—- 今回小さなものも何点か出していただいて…これ面白いですよね(図5) コート紙に描かれた作品ですね。画面に二つのイメージを同居させている。これは色がとても綺麗ですよね。実際にこういう鮮やかな赤いキャベツがあったりするんですか。

馬場 ありがとうございます。実物は多分ここまで赤みを帯びていたわけではないと思うんですけど…葉物野菜の植物って傷んでくると黄色っぽくなってくるじゃないですか。褐色というか。その褐色がこの絵にはこういった色になって出てきたっていう感じですね。

—- 紫、赤、そして緑。補色の対比も生まれてとても綺麗な画面ですよね。これを油絵で描くとどうなるか。私などはとても気になるんですけれど…。いかがですか、二画面が同居する絵。

馬場 この作品が二画面同居になったのは、実はたまたまで、この構図がおもしろいと思ってやったわけではなかったんですけど、描いてみて、真ん中で切り離して別々に展示するよりは、1枚のままの方が面白いなって思ったので…。今後油彩の作品でもやってみたいですね。

—- 何か面白いことが起こりそうな気がしますよね。あとはこの小品(図1)のようにキャンバスの端っこをそのまま活かした作品が今回2点ありますね。あの、切り落とした布のケバケバを出してみたというのは、何か意図があったのですか。

馬場 このキャンバスは、元々この長さで余っていた切れ端を、何かに使いたいなと思って…ただこの大きさのキャンバスだと、綺麗に貼れる木枠サイズはもうなくて、切れ端よりもちょっとはみ出ちゃうような感じでサイズの合っていない木枠に貼って描いたんです。普段は私、けっこうキャンバスを木枠の裏までくるむように張って描くんですけど…。この絵を描いたときは、この切れ端のケバケバ部分がずっと見えていた状態で描いていたので、ケバケバありきで絵を描いていたのかな、と思って最後まで残しました。

—- なるほど。端っこがある状態から画面として成立していった、というような感じでしょうか。

馬場 この(キャンバスという)素材も、遡っていけば植物じゃないですか。ですから、これはこれで切り落とさずに…。これ(図6)などは何となくケバケバが草むらみたいにも見えてきて…。

—- 確かに!

馬場 なので、これはもう切り取らずに、同居させようと思ったんです。もちろん、周りを綺麗にカットして、板などに貼るっていうことも出来たんですけれど…この絵はこの切れ端の状態だったから描けたものかな、と思ったんですね。なので、(端も含めて)全体が見えるように額装しました。

—- ところで、植物じたいには、子供のころから興味を持っていらしたのですか。

馬場 はい、たぶん子供の頃から興味はあったのかもしれないですねや。野菜が特に好きだとかそういうことではないんですけど、緑の畑とか…実家でも母が花が好きで、祖父母の家も庭がきれいで草花の多い家だったので、当たり前にそういう植物が身近にある状況で育ったと思います。特に祖父母の家には祖父の趣味で昔温室も置いていて、シクラメンや蘭などの花を育てている温室に入るのが大好きでした。

祖父にとっては退職後の趣味だったんですが、とても愛情深く庭をいじってる人でした。不思議なもので、祖父が亡くなったあとは、その頃はもう温室は撤去していて、ただ草花を植えている庭にだったんですけど、おじいちゃんが大事にしてたお庭だからと祖母が頑張って植物の世話をしていても「やっぱりおじいちゃんがいなくなってから全然花が咲かなくなっちゃった。」と祖母が言っていて、不思議だなあ、と…。植物と人の関係に興味を持つ言葉でしたね。

—- 植物って不思議ですね。

出品作から…アクリル画

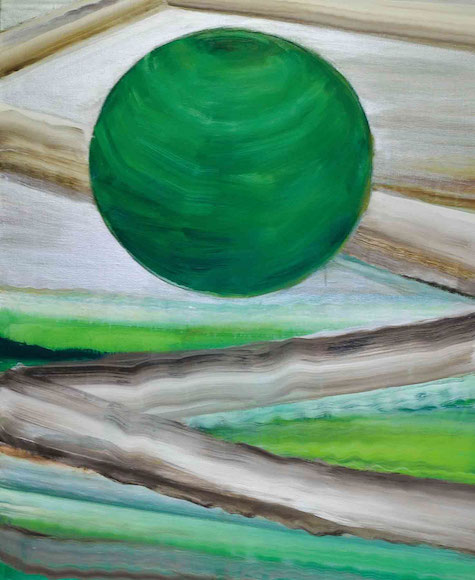

—- 今回は、アクリル絵具で描いた作品も展示してくださいました(図7-9)。

中村 はい、こういう作品を展示に出すのは今回が初めてですね。個人的に描いたものを人に差し上げたりとかはあったんですけど、展示する作品として描いて、出したのは初めてでした。

—- 今回アクリル絵具で描いた作品を展示してみて、手応えというか、感じたこととか考えたことなど、ありますでしょうか。

馬場 なんというか、今までよりも気軽さを失って(笑)緊張感は少しあったんですけど…油彩と違う表情や色が出ますから。今回はこの(画面)サイズに対して、こういうちょっと大きめの(イメージの)トリミング、構図を作ったのも、自分にとって…さっきお話しした「密集」とはまたちょっと違うんですけど、抽象的な見え方をする絵作りは、油彩の方にも活きてくる仕事になったかなと思っています。またアクリル絵具で描く作品も、アクリルならではの発色とか、紙の表情とか、にじみの楽しさなどに今触れているところなので、これ自体も続けていきたいなと思いました。

—- 収穫があった、ということですね。

馬場 そうですね。描いているときの感覚も全然違うので…描き方じたいは結構似たようなものなんですけど、感覚というか、やはり紙の一発でやらねばならぬ!感覚が、油彩のときとは違う緊張感で、この独特の感触はすごく楽しかったですね。

—- なるほど。サイズやトリミング、視点の変化など含めて、紙のものとキャンバスのものと、相互に行き来するような、そんなことが生まれると、面白そうですね。

馬場 はい、ちょうど今取り組んでいる油彩画は、結構植物を大きく入れていたりしていて、仕事が行き来している部分があると思います。さっきお話ししたような密集感のある絵も、また違った構図(の作品)があることによって生きてくるかな、とも思うんです。同時に展示できるといいのかな、と。今回も、この作品(アクリル画)作品と、《beginning》のような細かく描いた作品とが隣同士にあったのもあって、違う構図の作品どうしが活きたもかもしれないなと思いました。こうやって植物を大きく(画面に)入れるのは、ちょっと勇気が要ったんですけれど、これはこれで今までとちょっと違うものになって、すごく良かったですね(図10)。

展望(野望)

—- 最後にお尋ねしたいのは、制作の手法やスタイルは大きく変わることがないかもしれませんが、何か今後、こういうことをやってみたいとか、試してみたいとかそういうもの・ことがもしあったら、教えていただけるとうれしいです。

馬場 思っていることだけなら本当にいろいろあるんですけど…立体物に何かこう(作品のイメージを定着)することってできるのかなって考えることはあったりします。でもうまくいかないんですよ(笑)。私は筆が遅いので、常にいっぱいいっぱいなのもあって、なかなかいろいろなこと、展開に手が伸びないんですけど、想像だけはすることがよくあって…野望としては、橋とか船とかが作ってみたいです。

—- おお、橋と船!

馬場 川って、ある地点と地点の間を流れるもので、そしてその川自体も、なんというか、死生観を感じさせるものだと思うんです。最近川について考えることが多くて、ただそのときに、それ(土地)を分断する川そのものというよりは、それにかかる橋や、渡る船っていう、移動したり行き来できるものに、いつか作品を転換したい気持ちがあって…。

—- ラッピング渡し舟とか!

馬場 そうですね。船もいろいろお話というか、言い伝えがあるじゃないですか。三途の川を渡るときに行いがいいと船がもらえるとか、行いが悪いと急流のところを丸腰で渡ることになるとか…そんな想像から、いつか1回ぐらい自分で船が作りたいなと。

—- 面白いですね!

馬場 あとは布とか…布に自分の絵があって(プリントされて)、その布が何かの形になったり、布として掛けたときどんなふうになるのか、見てみたい気持ちがあります。

—- 布と言えばやはり、アートプロジェクト高崎で出品していらっしゃる、ターポリンに印刷してビルの一面を覆うようなもの(図11)とか、そういうのも作品の展開のひとつですものね。

馬場 そうですね。作品が巨大になって日常の空間に立ち現れるのが独特で面白いので、機会があればぜひ続けていきたいと思っています。

—–

インタビュー中の話題にもあるとおり、馬場はあれだけ緻密かつ克明に、植物のさまざまな様態を描き出しているにもかかわらず、「リアル」ということばで自作を語ることがほとんどない。そして「リアルに描く」という意識は全くないとも言ってのける。二律背反するようなこの画家の思考と制作は、つとめて現代的な絵画のありようの一端を示していると、私などは考えている。

馬場の制作は、きわめて個人的な体験と、それをめぐる感覚と思考によって生み出され、今日まで積み重ねられてきた。そこには、死と生のはざまで揺れ動く存在への興味と共感、そしてどっちつかずの不安定な状況を「美しい」と見定める、ある種の思想が通底している。

無造作に積み上げられ、枯れたり腐ったりしてゆく植物の断片の集積や、細菌に感染してところどころ葉が変色している街路樹を描出するとき、馬場の制作は色彩をめぐって構想され、厳密な下描きを施したあと、各部分を面相筆で緻密に仕上げながら進行する。造形的にも感情的にも、画家いわく「つねにフラットに」と意識しながら描くことで、陰影や量塊よりモティーフの色彩が際立ち、結果として既視感と幻想が交錯する不可思議な画面が立ち上がる。そのありようは、決して深刻なものではなく、ただ植物がそこに在る/在ったということを示そうとしているにすぎない。しかし画家の態度を反映したそのありようが、じつに多くの人びとの感覚を刺激し、そこに分け入っていこうという強い興味をそそるのだ。

デジタルとネットワーク、そしてAIの技術がいつのまにか途方もない発達をとげ、膨大かつ雑多な情報にいやおうなく晒されているわたしたちは、ときに、自分にとって何がリアルで、何がそうでないかを峻別することを強いられる。この峻別は、実際はきわめて個人的な見解や解釈、感情によっておこなわれるのだが、人びとはそこに何らかの根拠を求めてしまう。殊に視覚情報は、得体のしれないいくつかのメインストリームが社会のなかでのたうっていて、人びとはそこに峻別の根拠、いわば視覚的な「安息の地」を見出すことが多いのではないか。

馬場はそれらのメインストリームに依ることなく、ある確信をもって制作を続けている。自らの描出するもの・ことが、どっちつかずの世界を現出するものであると見定めて、その「折り目」に立ち、不確かな道筋へと果敢に挑戦する態度、そしてそこから生み出される造形が、多くの共感を呼ぶのだろう。そしてこの態度は、このあやうい現代社会を生き抜こうと真摯な挑戦をつづける美術家たちに、多かれすくなかれ意識されているものなのではないか。私などはそんな妄想を繰り広げてみる。

画家のゆく先にあらわれる「折り目」がどんなものであるか…険しい山脈か、なだらかな丘陵か、それとも彼方と此方の際(きわ)であるのか…私の貧しい妄想力では判然としない。しかし画家のあゆみがゆっくりと、着実に、その「折り目」をすすんで、これからも私たちに未知の世界を届けてくれることだけは、間違いないだろう。

伊藤佳之

—–

.jpg)