清水香帆 アーティストコメント … 往復メールから

2022年12月〜2023年3月

ききて:伊藤佳之(福沢一郎記念館非常勤嘱託(学芸員))

——-

清水香帆(しみず・かほ)

東京生まれ。2012年女子美術大学大学院美術研究科博士前期課程美術専攻洋画研究領域修了(福沢一郎賞)。2013年「第1回損保ジャパン美術賞 FACE2013」入選、「トーキョーワンダーウォール公募2013」入選。2015年「群馬青年ビエンナーレ2015」入選。2016年「シェル美術賞展2016」入選。

近年の主な個展:2020年 「辿る先」 Creativity continues 2019-2020(Rise Gallery、東京)、2022年「柔らかい波」 Creativity still continues (Rise Gallery、東京)。近年の主なグループ展:2020年 「松本藍子+清水香帆」Creativity continues 2019-2020/「松本藍子+清水香帆+江原梨沙子+井上瑞貴+吉田秀行」Creativity continues 2019-2020(いずれもRise Gallery、東京)/「Collaboration Project Vol.3 MASATAKACONTEMPORARY+RISE GALLERY」(Masataka Contemporary、東京)。

——-

タイトル「漂う光」について

—- まずは、福沢一郎記念館で個展を開催した、率直な感想をお願いします。

清水 今回、過去作と新作を同時に展示させていただいたのですが、実は今までそのような機会は殆どなく、自分にとって新鮮な体験となりました。 記念館は大学院生の時にはじめて訪れたのですが、高い天井に明るい光、木目で構成された内装が印象的でとても素敵な場所だと感じていました。その後、記念館でPROJECT dnFの企画がはじまり、いつか自分も展示させていただけたら…と密かに思っていたので、お話をいただいた時は素直に嬉しかったです。

—- そう言っていただけて、うれしいです。やはり、当館での展示を意義深いと感じてくださる方にこそ、福沢のアトリエを使っていただきたいと考えておりますので。 さて、これまでの個展は、主に新作の発表の機会としてらっしゃったのですね。今回、新作と過去作を取り合わせた展示づくりをしてみて、例えば作品選びのポイントなど、考えたことや意識したことがあれば、教えてください。

清水 作品一点一点の存在だけでなく、作品同士の関係や差異によって見えてくるものがあると思いますが、今回過去作を選ぶにあたって、朧げでも点と点が繋がるような、あるいは言葉には出来ずとも何か漂うものを掬いとることができるような構成にしたいと考えました。

個展タイトルが『漂う光』でしたが、実際に展示した作品も、時に距離や奥行きを飛び越えて眼前に迫ってくる『光』という存在を意識したものが多かったように感じています。

—- そうそう、「漂う光」という個展タイトル、とても気になっていました。ここ数年の清水さんの個展タイトルをみると、「波」とか「境」あるいは「かたち」ということばが出てくるので、描き出す形象というか輪郭というか…そうしたところに意識が向かっているのかな、と思っていたのです。今回は、光というかたちのないものをテーマに掲げていらっしゃる。しかも「漂う」という、ちょっと不確かな印象をもつことばで修飾しているところが、今までとずいぶん違っているように思いますが、ご自身の意識はどうですか?

今回のタイトルを「漂う光」とした理由とあわせて、教えてください。

清水 伊藤さんにご指摘いただいて、いま気づきました(笑)自分では光が[かたちのないものである]と意識していなかったようです。話が少し変わりますが、私は生まれつき強い飛蚊症なんですね。

※参考:「飛蚊症とは」(参天製薬HPより)

なので、視界には常に薄暗い影が無数に漂っているんです。明るい場所や真っ白い壁面は影が露骨に見えるのでかなり辛いのですが、そのように見ること(光を感じること)は自分の中の影の形を感じることでもあり、光という存在も私の中では形体と繋がっているのかもしれません。光が実体のないものだとは分かっていても、浮かび上がるようなもの、捉え所のないもの、そんな[存在や形]であるようにどこかで考えている。ですから「漂う光」というタイトルも、「漂う」という揺れ動くような、曖昧に滲んでいくような感覚と、実体のない存在でありながら、私にとっては形体や距離を想起させる両儀的なものでもある「光」を合わせたものになりますね。

何故このタイトルにしたのかという点については、今回の展示作品や会場を考えた際にしっくりきた、というのが正直な気持ちです。

—- なるほど! ご自身のなかでは「かたち」や「境」と、「光」いうテーマは一貫したものだったのですね。

そういえば、清水さんの作品にあらわれるかたちは、どんなものであれ、くっきりとした輪郭線や、強烈な明暗のコントラストを伴わないですよね。輪郭や陰影でかたちの強さを出すのではなく、むしろ色彩の対比とか筆のストロークとか…そんなものが、かたちの存在感を生み出しているというか…そんなふうに、私などには思えるのです。ご自身ではどのように捉えていらっしゃるのでしょう?

清水 そうですね。伊藤さんの仰る通り、輪郭線や強烈な明暗を使用することは少なく、色彩の対比や筆致で形や空間を存在させたい思いが強くあります。感覚的なこともありますが、やはり目指したいものが具体的なものごとや現実の抽象化ではないという点が一番の理由かもしれません。色やストローク、物質感やタッチ。そういったもので形体の浮遊感や距離感等、未知なものへ近寄りたいという感情で絵に向き合っています。

描き続け、画家となる

—- ではここでちょっと話題を変えまして…。絵を描くことには、ちいさな頃から興味を持っていらしたのですか?

清水 はい、絵を描くことや物を作ることはちいさな時から好きでした。ただ全然上手ではなかったです。

—- でも、美大を受験して、画家を目指してゆかれたのですから、好きなことをずっと続けておられるわけですよね。清水さんが画家を目指そうと思ったのは何時頃でしょうか? また、何かきっかけがあったら教えていただけますでしょうか。

清水 そうですね。地元の絵画教室に小学生から高校生まで通っていたので、ずっと絵は描き続けていました。

ただ画家を目指しはじめたのは大学生の後半です。卒業制作で自作について深く考えるようになったり、作品を発表する機会をいただくにつれて作家として活動していきたいという気持ちが強くなりました。

—- 絵画教室に通っていた頃に影響を受けた人、あるいは出来事などあったら教えてください。例えば絵を描くことや画家として生きることなどについて…。

清水 やはり教室の先生ですね。抽象画を描いている方なのですが、展示も拝見していたので作家活動についてなんとなく触れることができましたし、抽象画を見ることや描くことに抵抗がなかったのもその先生の影響かもしれません。

—- 抽象形態へとむかう素地は、子供の頃から形成されていた、ということですね。

清水 はい、そう思っています。

—- 大学生の後半、作品発表の機会が画家を目指すきっかけのひとつになったというお話ですが、それはどんなものだったのでしょう? 個展とかグループ展とか…。また、そのときにどんなことに気づいたり、考えたりしたか、よろしければ教えてください。

清水 特に印象残っているものは、院生の時に参加させていただいたグループ展です。他大学の院生の方との3人展だったのですが、各大学の先生が推薦してくださった院生の展示だったこともあり、たくさんの方が作品を見に来てくださいました。そこで色々な方と話して自分の絵の弱さを痛感しました。勿論嬉しかったこともあったように思うのですが、あまり覚えていません。もっとどうにかよい絵を描きたい、もっと勉強したいと思ったことを覚えています。それ以降も制作する度、展示する度そんな風に感じており、気付いたらここまできたという気がします。「画家になろうと思った」出来事があったというより、絵を続けていたら画家になっていたという感覚かもしれません。

—- 2011年の展覧会「Switchers 3×3」(藍画廊)ですね。このとき清水さんを推薦なさった中村一美さんも、動きのある色鮮やかな抽象形態によってダイナミックな画面をつくる方ですよね。

中村さんの影響も、清水さんにとってはかなり大きかったのではないでしょうか? 作品制作だけでなく、画家としてのありようというか、考え方というか…。

清水 そうですね。中村先生に教えていただいたから今の制作があると思うくらいです。仰る通り絵の中のことだけでなく、考え方も影響を受けているかもしれません。

色と制作

—- 清水さんの制作の特徴として、鮮やかな色彩、特に蛍光色や金銀など、まるで光を放つような強さをもった色を使っていらっしゃるところが挙げられると、私などは考えているのですが、こうした色遣いはかなり早い時期から取り入れていらっしゃるのでしょうか? また、色選びについて意識なさっていることがあれば、教えてください。

清水 はい、ピンクをはじめとする鮮やかな色彩は大学に入る以前から好んで使っていました。絵は現実を再現しなければならないという感覚が昔から薄かったので、具象的な絵でも比較的自由に色を使っていたと思います。

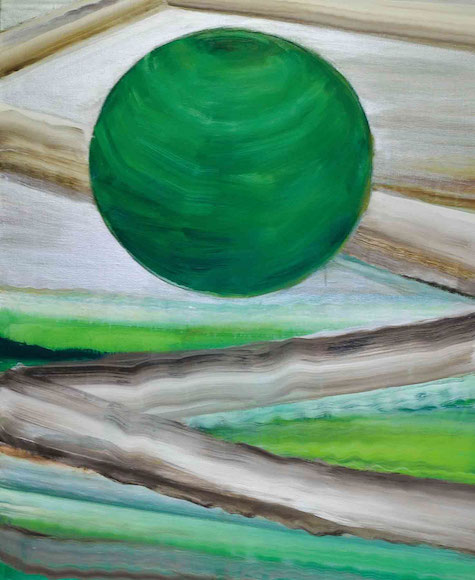

色選びについてですが、はじめから「この色とこの色を使った絵にしよう」と考えるのではなく、ひとつの色を置いた後に次の色を選んでいくことが多いです。特に抽象的な絵を描き始めてから強く感じますが、色って様々な距離がありますよね。マットな緑は奥に沈みますし、蛍光色のような鮮やかな色彩はポッと浮かび上がるように眼前に現れます。メタリックな色合いは光を反射しやすいからか独特の奥行きがあるように感じますし…そんな色を使って絵を作りあげたいと試行錯誤しています。

そういえば、中村先生に指導していただいた際に「色に救われることってあるよね」と言われたことがあるのですが、全くもってその通りだなと思います。色だけで絵は出来ないですが、色によって自分が作りたいものに近付いていくことが出来ると考えています。

—- 清水さん独特の色がもつ距離感…とても興味深いです。美術用語のいわゆる「色価(ヴァルール)」とはちょっと違うように私などは感じます。「色に救われる」という中村一美さんのおことばも示唆に富んでいますね。それだけ色彩と画面との関係を強く意識しているということなのですね。

キャンバスを前にして、色≒絵具や、それらがつくりだすかたちと対話を繰り返しながら、作品ができあがっていくさまを創造すると、清水さんご自身が見知らぬ世界に分け入っていくような、そんな妄想をしてしまいます。なぜかというと、清水さんの作品は、奥行きのある壮大な空間を感じさせることがとても多いので、未知の、我々が体験したことのないような世界を、私などは想像するからなのです。

そんな感想を、作品をごらんになった方から聞いたことはありますか? また、そんな感想を聞いて、ご自身はどのように感じていらっしゃるのでしょう?

清水 伊藤さんに仰っていただいたような感想を伝えていただくことは度々あります。特に大きな作品は、私自身が空間性を強く意識しているためか、そう言っていただくことが多いような気がします。もともとニューマンやロスコなどの抽象表現主義の作品が好きなので、絵を目の前にした時の身体的な感覚に興味があるのだと思います。勿論そこを目指している訳ではないのですが、オールオーバーやイリュージョン…さまざまな奥行きや距離感を許容しながら絵を考えたいと思っています。

新作《咲く明かり》について

—- そういえば、今回展示してくださった作品のなかで、《咲く明かり》(2022年)は、他のものと少し印象が違うように、私などは思います。キャンバスの縁の塗り重ねがマーク・ロスコの作品を彷彿とさせたり、かたちもエッジが立っているというよりは少し柔らかく感じたり…そう、清水さんの作品から私が感じていたクールでソリッドな感覚から、もっとソフトで、どちらかというと空気感のようなものを感じさせるような、そんな印象を私などは持っています。ご自身ではどんなふうにこの作品を捉えていらっしゃいますか?

清水 仰る通り、柔らかさや浮き上がるような感覚を追ってみたいと思い描いた作品です。それが空気感に繋がっているのかもしれませんね。

自分としてはこの作品も空間を重視して描いているのですが、線的な要素よりも面や層を重ねて緩やかな空間を作ったのは確かです。このようなタイプの絵を描くことはあるのですが、身体と同じくらい大きな作品は今回初めて描いたので、自分の中でもまだ消化しきれていないところがあります。

—- 初めての挑戦、課題も手応えも、それぞれに感じていらっしゃるのですね。私はこの作品をみて、清水さんの制作がより豊かに、厚みを増したように感じました。これからの展開がとても楽しみです!

では最後に、ご自身の今後の制作に関して、展望や、目指してみたいこと、実現したいことなどがあれば、教えてください。

清水 地味な話になりますが、とにかく描いて考えて…を繰り返して、今回描いたような柔らかな作品やドローイング類も含め、絵をより強くしていきたいですね。自分の中では様々な課題があるので、制作を淡々と続けていくことで新たな展開に繋げていけたらと思います。

—–

まるで万華鏡のようだ。

清水の作品にはじめて出会った頃、そんな感想を抱いたことを憶えている。

画面にゆらめくかたちと色は、一瞬たりとも静止せず、私の視覚を揺さぶった。画面の中に広大な空間を感じるものもあれば、平面的・意匠的な印象が強いものもあるが、どれも大胆なストロークと鮮やかな色彩がめくるめく躍動し、私は作品との新鮮な対話を楽しんだ。

その後何度か作家自身と会い、話をうかがう機会を得たが、いつも作家は「いやあ、まだまだ…」と首をひねりながら苦笑する。最近の若い作家は謙虚な人が多い印象だが、快活で笑顔の絶えない清水の場合は、その人柄もあいまって、特に自作の評価に対して控えめに思えるのだ。自信満々で筆のストロークを重ねる作家のすがたを、私が勝手に想像しているせいかも知れない。

もちろん、清水はある確信をもって、迷うことなく自身の制作を追究し続けている。ただその確信は、歴史上絵画に求められてきた「強さ」とは違うところに向けられているようだ。私が妄想するに、作家の向く先にあるのは、わたしたちの視覚を揺さぶってやまない、形態と色彩の両方に関わる、ずれやゆらぎ、傾き、すなわち「不安定」という要素ではないか。

抽象形態を効果的に用い、すぐれて「不安定」な絵画表現を成した画家は多い。《水》(1941年)にみられるような菱形によって、静謐かつ不穏な風景を描出した山口薫(やまぐち・かおる 1907-1968)や、傾き重なりあう「きっこう」(六角形)で画面を揺り動かした杉全直(すぎまた・ただし 1914-1994)はその好例といえる。彼らは頼りなく危なっかしい形態によって、観る者を画面の内側へと強く惹きつけた。

清水の作品も、ゆらゆらと浮遊し、すうっと画面の端まで視線をさそう糸口を画面のそこかしこに準備して、観る者の視覚を捉える。ぎゅうと掴まえるのではない。なだらかな斜面を流れる水のように、わたしたちをさそうのだ。その先には、万華鏡のような、ひとつ処にとどまらない視覚の法悦がある。

ことさらに強く、盤石である必要はない。絵画のなかにひらかれた対話の窓は、作家それぞれのありようで、その向こうの広がりを示すことができれば、それでよい。さまざまな作家や教師との出会いによって、そのことに確信をもっている清水の制作は、これからもめくるめく変化をとげて、わたしたちの眼前で輝きを放つだろう。

伊藤佳之

—–