川端薫 アーティストコメント … 往復メールから

2021年11月〜12月

ききて:伊藤佳之(福沢一郎記念館非常勤嘱託(学芸員))

——-

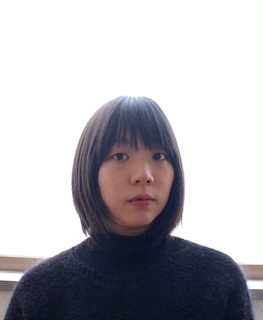

川端薫(かわばた・かおる)

1990年 福井県出身 2016年 女子美術大学大学院洋画研究領域 修了(福沢一郎賞)

主な個展・グループ展: 2018年 「川端薫 展 -ミクロコスモス- 」JINEN GALLERY(小伝馬町) / 2019年 「川端薫 展 -GARDEN- 」JINEN GALLERY / 「山口茉莉 / 川端薫 展」JINEN GALLERY 2020年 「川端薫 展 -透明な温室-」JINEN GALLERY / 「それぞれの景の色」Gallery FACE TO FACE(西荻窪) / 「One Man Show + plus」Gallery FACE TO FACE 2021年 「川端薫 展 -或る惑星の細胞-」JINEN GALLERY / 「The PLANTS」アートコンプレックスセンター(四谷) / 「5つのいきものがたり」Gallery FACE TO FACE

主な受賞歴: 2016年 福沢一郎賞 / 「床の間アートコンペ」 (佐賀・古湯温泉ONCRI)優秀賞

——-

制作について … 展覧会パンフレットより

「生命体とは自己複製する術をもつものである」という定義をもとに、制作を自己複製、作品を生命体と捉えている。その形は記憶の中にある物事のイメージを複数組み合わせることで作っている。木彫を支持体とし、油絵具で彩色する手法を用いることが多いが、作りたい形に合わせて材料や手法を選んでいる。 こうして自らの制作を振り返ってみると、私は「持ち合わせている知識と技術を使って何ができるのかを実験している」のだと思う。繰り返される実験の果てに完成する生命体はどんな形をしているだろうか。会えるその日を楽しみに待つ。

タイトル「その日を摘む」について

—- 本来ならば昨年(2020年)の秋、記念館で個展をしていただく予定でした。一年越しに実現しましたね。実際に福沢一郎のアトリエで作品を展示してみて、いかがですか。率直な感想をお聞かせください。

川端 率直に嬉しかったです。学生のときに初めて訪れたのですが、そのときに「素敵な場所だな。いつか私も展示してみたいな」と思っていました。

一年越しの開催については、結果的によかったと思ってます。展示のお話をいただいた当時は過去作の粗が許せず、やるなら全部新作だと息巻いていましたが、期間が空いたことで過去のもそんなに悪くないじゃないと思えるようになりました。

—- 過去作から新作まで集めていただいたことは、結果的に川端さんの作品が醸す世界を、より広く深く紹介することにつながったのではないかしら、と私などは思っています。このことについてはのちほど…。

さて、今回の展覧会タイトルは、「その日を摘む」ですね。このタイトルが示すのはどんなことでしょう?

川端 展覧会のタイトルをどうしようかと悩んでいるときにたまたま「カルペ・ディエム」という言葉を知り、これにしようと思いました。

よく知られている「メメント・モリ」と関連する言葉で、日本語訳すると「その日を摘め」。一日一日を大切に生きろといった意味です。『今この時』という感じが私のスタンスに合っているように思いました。日を摘むという表現も素敵です。

ただ、命令形には違和感があったので「摘め」から「摘む」にしました。あくまで自分の行動としての表現にしたかったんだと思います。

—- なるほど、《死を想え》と関連する言葉でしたか。川端さんの作品は、どれも生き物を創造させるものですから、生があって死がある、ゆえに一瞬を生きているのだと自覚する、そんな作品たちのいきざまのようなものにも思えてきます。ただ、そんなにがつがつと暑苦しく生きるのではなく、どの作品も主張しすぎずに、じつにマイペースに生きているように、私などは感じてしまいます。「摘む」という表現も、作品の様態によく合うように感じます。

展覧会のパンフレットに掲載させていただいたステートメントには「『生命体とは自己複製する術をもつものである』という定義をもとに、制作を自己複製、作品を生命体と捉えている。 」とあります。つまり作品は自身のDNAから生み出されたような、いわば分身のようなものであると、そんなふうにお考えなのでしょうか。先程述べた作品たちの「いきざま」と川端さんのそれが、なんだかとても近しいもののように感じてしまったもので…。

川端 そうですね、作品は自分の分身みたいなものだと考えています。そのステートメントの文は修了制作のときに書いた文章の冒頭とほぼ同じ内容です。『自己複製』という言葉は福岡伸一さんの著書「生物と無生物のあいだ」を読んで初めて知りました。修了時の文章を書く際にかなり影響を受けています。

当時、私はぼんやりと生命体を制作のテーマに置きつつも、その定義についてはあまり考えたことがありませんでした。

生命体のような作品があって、その作者である私が生命体であることは間違いない。だとすれば制作という行為は自己複製にあたるのでは?…という風に紐付けしていったんですね。

なので、作品と私の「いきざま」が近しいというのはおそらくその通りなのだと思います。

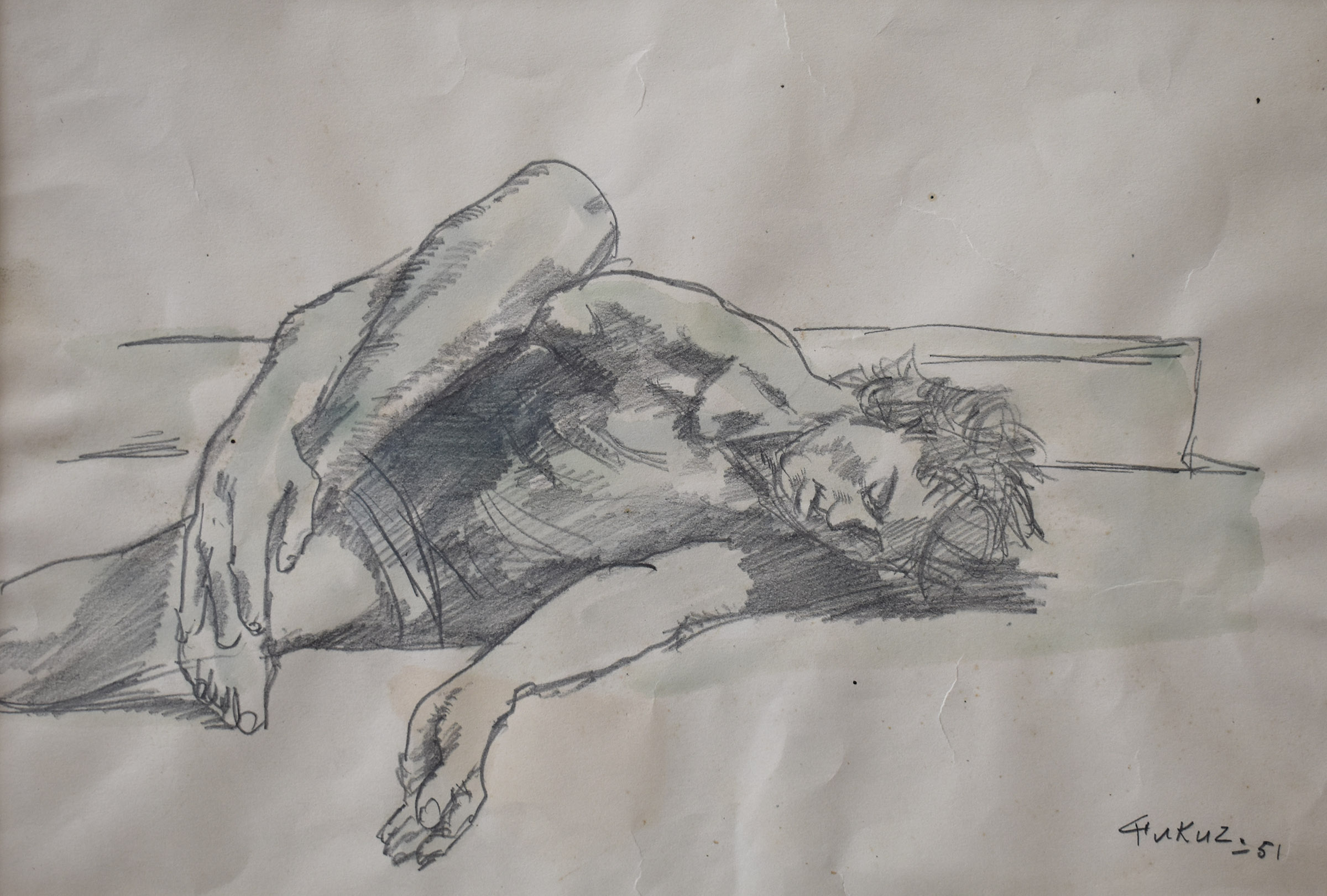

作品について…《hands》

—- では、それぞれの出品作についてもお話うかがっていきたいと思います。ギャラリーの中央に置かれた《hands》(2016年)は、ご来館のみなさまにとても人気があったように思います。その丸みを帯びたかたちに、触りたい!とおっしゃる方もたくさんいらっしゃいましたね。この作品を出品しようと考えた理由、そしてこの作品への思い入れなど教えてください。

川端 《hands》は元々、修了制作のうちのひとつでした。(修了制作は複数の立体作品を設置した場をひとつの作品としました。)

先にも述べたように、最初は過去作を出品しようとは思っていなかったのですが、展示までの期間が空いたことで考えが変わってきました。単に少し歳を重ねたことで性格が丸くなったのか、コロナ禍の影響なのかは分かりませんが、過去のものに対しての心持ちが穏やかになったのは確かです。

この作品には明確なモデルがいます。熊童子という名の多肉植物です。本当にこんな感じの、丸く膨らみ、爪のような突起がある形の葉を持っています。元々がそういうかわいい形なので、ご来館の方々にも親しみやすかったのかもしれません。そして膝くらいの背丈なので触りたいと感じられたのかもしれません。実際に作者自身が時折なでていました。たぶん結構気に入っているのです。しかしいざ展示してみるとやはり粗いなぁと思いました…。

—- 私などは、《hands》の葉のような手のようなかたちの付け根、上から見ると真ん中の凹んでいるところが、いつ見ても光っているように感じられて…いえ、目の錯覚なのだと思いますが…いつもそこを覗き込んでいました(笑)。ノミの跡、作家の手が中心に向かって進んでいく軌跡というか、そんなものが感じられたからかもしれないと思っています。

この作品は樟の一木造ですよね。この作品のような大きな木の塊に取り組んだのは、このときが初めてだったのでしょうか?

川端 真ん中の凹部はノミ跡が粗いため、光が当たるといい感じに反射してくれたのかもしれません。記念館には高いところに北窓があり、柔らかい自然光が入ってくるので、そのおかげかなと思いますが、光っているように感じられたと言っていただけるとなんだか嬉しい気持ちです。

木彫がある程度の大きさになり始めたのは学部4年の前半あたりです。それ以降大きめの作品をぽつぽつと作っています。《hands》を制作したのは大学院2年のときなので、木を彫るのに少しずつ慣れてきた頃です。

—- なるほど。木との付き合い方がわかってきた頃、それが修了制作の頃だったというわけですね。

さまざまな素材による制作/「絵じゃなくてもいいんだ」

—- ただ、その後は木に限らず、さまざまな素材を使って制作を展開なさってらっしゃいますよね。針金とか樹脂とか糸とか…。以前個展にうかがった際…確か2018年だったと記憶しますが…その時もじつに多彩な素材を駆使して、いきもののかたちを生み出してらっしゃるのがとても印象的でした。

あるかたちを作り出すために、さまざまな素材や技法を駆使して制作する、つまり特定の素材や技法への強いこだわりがないのが、川端さんの造形の特徴だと思うのですが、以前からずっとそうだったのでしょうか? 例えば修了制作の以前と以後など、素材や技法への考え、こだわりが変わったことはあったのでしょうか?

川端 洋画専攻にいながら木彫を始めた時点で表現手法へのこだわりは薄かったのかもしれません。「べつに絵じゃなくてもいいんだ」と思ったのを覚えています。

それからは色々な素材や技法を使い始めました。技法ありきで何を制作するかを考えるよりも、何を作りたいかによって技法を変えるほうが制作の幅が増えると考えるようになったんです。気になる材料を試してみたり、大学院のときは他の専攻の授業にお邪魔したりして学びました。修了制作でもすでにいくつかの木彫に樹脂粘土や針金で作ったパーツを使っています。

—- 今は洋画専攻でも、映像とかガラスとかパフォーマンスとか、さまざまな表現で制作する人がたくさんいらっしゃいますよね。でも、みなさんはじめは絵を描いていたという人が多いようで…。川端さんが『べつに絵でなくてもいい』と思えた、そのきっかけはどんなことでしたか?

川端 きっかけは大学3年のときの木彫の授業です。

入学当初はもちろん絵を描いていくつもりでした。洋画専攻を選択した人のほとんどはそうだと思います。最初のうちは人物や静物など、何か描く対象物があってそれを描いていれば良かったのですが、次第に自分自身の制作テーマを持たなければならなくなってきます。

当時の私は何を描きたいのか分かりませんでした。絵画の歴史を知るほど、新しい表現はすでに試し尽くされているように思えました。絵を描くのが好きだったはずなのに、楽しくなくなってしまった。

そんな折に、少人数ゼミでの木彫の授業があるとのことで応募してみたという訳です。いざやってみたらものすごく楽しかったんですね。そして少し自分のテーマが見えた気がしました。

このような流れで「絵じゃなくてもいいんだ」と思うに至りました。

—- そこから、制作を『自己複製』と捉えるような現在のテーマ・コンセプトにつながっていくと…。面白いですね。

新作について

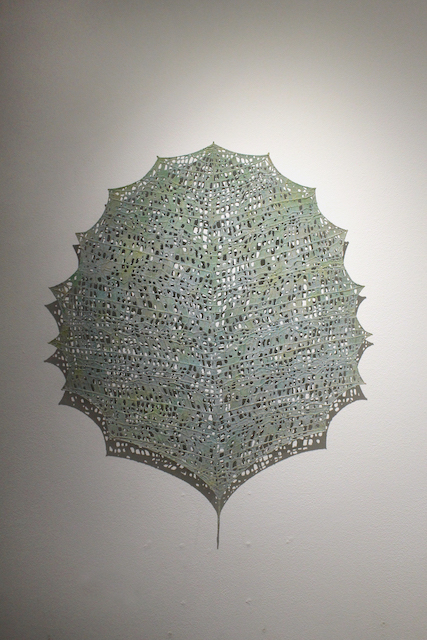

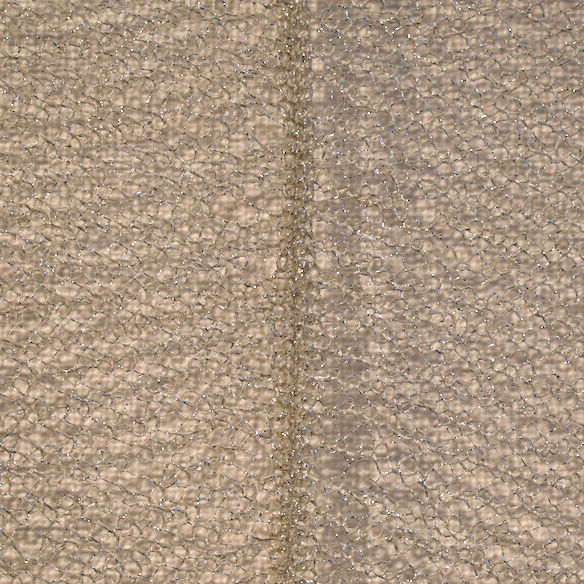

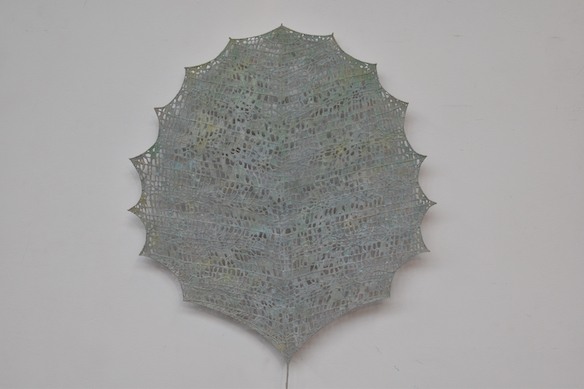

—- さて、ここで新作《Platycerium teneros ‘Living Trophy’》についてお話うかがいたいと思います。福沢のアトリエの一番大きな壁にどん!と据えていただきましたね。これは来館者のみなさまから質問の多かった作品のひとつでもあります。タイトルの「Living Trophy」とはいったいどんな意味を持っているのですか?」

川端 ハンティング・トロフィー(hunting trophy)というものがあります。狩りで捕まえた鹿などを剥製にして壁に飾れるようにしたものです。

この作品のモデルはビカクシダという植物です。この植物は板に付けることができ、壁にかけたり吊るしたりして育てることができます。まさにハンティング・トロフィーのようにして飾っている方もいらっしゃいます。

そういうわけでこのような形になったのですが、私の作品は生命体ということになっているので、ハンティングの部分を変えて「Living Trophy」としました。

そうして出来た名前から考えると、ハンティング・トロフィーが狩りの腕前を讃えるものであるとすれば、リビング・トロフィーは生きていることを讃えるものになるのかなと思います。

—- もうひとつの新作、《Musa megalopiscis ‘skin rug’》も、質問の多かった作品でした。学名らしき言葉に「skin rug」という二つ名がついています。「敷皮」もハンティングの成果を示すものですよね。でもやはり《Platycerium teneros ‘Living Trophy’》の場合と同じく、いきもののありようを色々想像させる作品だと思います。

川端 新作のふたつは記念館での展示に向けて制作したものでした。記念館はもともとはアトリエですが、居住空間に近い空気を持っていると思うので、どちらもインテリアにまつわる作品になったのは自然なことだったのかもしれません。

また、どちらも動物の亡骸を連想させるものになりました。(このへんはメメント・モリ的な感じかもしれません。)私は最近、植物のような形の作品を作ることが多いのですが、少し前は主に骨とか臓器とか、動物の身体の一部から発想を得て制作していました。後になって思い出したことですが、ハンティング・トロフィーのような作品を作ろうと考えていたこともありました。原点回帰というわけでもないですが、以前の要素が少し出てきているのかもしれません。

これからの制作について

—- 結果的に、今回の個展は、川端さんご自身にとっても、制作の来し方を考える契機になった、といえるかもしれませんね。

川端 私もなんとなくそう思います。今回の会期が終わったときに寂しいと思ったんです。いつもなら展示が終わると達成感があると言いますか、「終わったー!」みたいなすっきりとした気持ちになるのですが、今回は「あぁ、終わってしまったなぁ…」という感じでした。

この展覧会は自分の中で過渡期にあたるかもしれない、大事なものだったと思います。この場を借りてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

—- いえいえ、こちらこそありがとうございます。私は今後のご活躍がとても楽しみです! さて、今回の個展を終えて、何かみえてきたこと、さらに挑戦してみたいことなどあれば、ぜひ教えてください。

川端 今後については、全く面白くない回答で申し訳ないのですが…今までどおりの制作方針でやっていけたらと思います。いつものように興味のあるものを取り入れつつ新しいことができないか模索していくつもりです。常に変わっていくことを維持していきたいです。

—–

川端が展覧会のタイトルに選んだ「その日を摘む」は、古代ローマの詩人ホラティウスによる『カルミナ(Carmina: 頌歌)』第1巻第11歌の最後にあらわれる有名な一節からとられたものである。

carpe diem quam minimum credula postero.

… その日(いま)を摘め、明日(未来)はなるべく信用せずに。

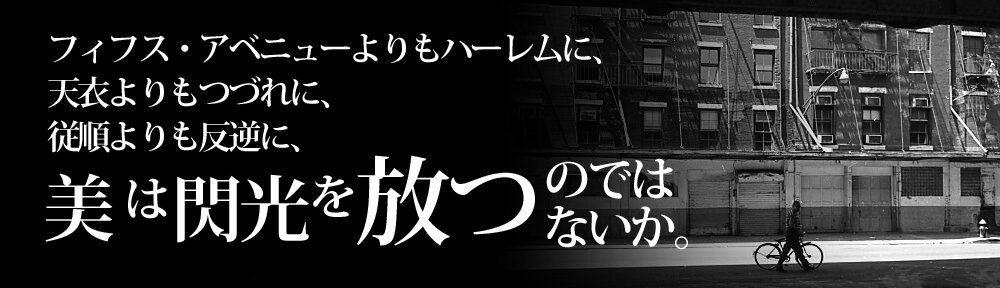

対照的に扱われることの多い「メメント・モリ(memento mori : 死を想え/忘れるな)」は、西欧キリスト教社会における禁欲と懺悔による謙虚さや慎ましさに裏打ちされたことばとなって今に伝わるが(もともとは古代ローマ軍の凱旋式にまつわることばのようだ)、「カルペ・ディエム」は、明日どうなるか判らぬ我が身を案じるのではなく、その日ごと楽しく過ごすよう促すことばとして人口に膾炙する。ただ、享楽的かつ刹那的な生きざまを煽るものではないようだ。戦乱続く古代ローマ帝国で、実際に戦にも赴いたことのあるホラティウスが、さまざまな苦難を経てあるいま、すなわち人生を肯定的に生きようと歌いあげた詩句であるらしい。

川端は「カルペ・ディエム」から命令形を取り去り、一人称のつぶやきのように「その日を摘む」と綴った。「摘む」はささやかに恵みを受け取る「私」の謙虚な所作を想起させる。ここで想定される「私」とは、むろん造形作家としての川端自身であり、また形をなしてこの世にうまれた作品たちであるともいえるだろう。

動物なのか植物なのか判然としない、謎のいきもの。いやむしろ動/植物へと分かれる以前の原始的な生命体−−例えば菌類のような−−を思わせるものが、川端の作品には多い。派手にアピールしたり突然襲いかかって来たりはしない。しかしその内には、確かに生命がさざめいている。そんな印象を受けるものばかりだ。そしてそれらは、木や紙、針金、樹脂などさまざまな素材によって形作られている。私などは、手練手管を尽くして進化の筋道をさぐろうと生を模索する、かれらのありようを妄想してしまう。

川端の個展のため『福沢一郎記念館ニュース』に山内隆さん(女子美術大学教授)がお寄せくださった文章には、学生時代の川端の制作に関する、興味深いエピソードが含まれている。大学3年の時、川端は木彫の課題で心臓を、さらには喉仏を掘り出したという。特に前者は、彫り進めるうち樟の内部の湿りけを感じ、素材となる以前の木の生命を感じたそうだ。動物の生命の象徴ともいうべき心臓を彫りながら、香気とともにたちのぼる植物のかつての息吹にふれるという体験は、やはり作家にとって制作の方向を確かめる大きな道標となっただろうと想像する。

いま作家は「持ち合わせている知識と技術を使って何ができるのかを実験」しながら、生命のかたちを追い求めているという。そのきっかけは生物の学名や未知の素材との出会いであったり、ふと自分の内に沸き起こる形態への興味であったりと、さまざまだ。日々外的・内的変化に晒されながら進化をつづける生命は、川端の場合、無限の可能性を秘めた未分化の状態がふさわしい。制作を「自己複製」であると定義する作家とその作品は、やや逆説的であるかもしれないが、これからも未分化の状態を保ったまま進化し続けるのだろう。

コロナ禍のもとで苦労の多かった今回の展覧会は、予想に反して多くの来館者があり、皆さんは川端の作品との対話、そして作家との対話も存分に楽しんだ。福沢一郎のアトリエに、まるでずっと昔から在ったかのようなふりをして居座った作品たちに、多くの来館者が親しみを感じ、時間と空間を共有することに言いしれぬ居心地の良さを感じたそうだ(むろん私もそのひとりだが)。

未分化である≒ナニモノか判然としないからこそ、川端の作品とともに「いま・ここに在る」楽しさ、居心地のよさは醸し出されるのかもしれない。私たちの内でさまざまに変異を遂げ、謎めいた解釈となって脳内に棲み着いてしまう。そんなかれらのしたたかささえ、私などは妄想してしまう。

日々の恵みをささやかに摘み取りながらささやかに変貌してゆく、川端の制作とその作品のありようを、これからも追い続けてみたい。(伊藤佳之)